د. زهير الخويلدي

ترجمة

” بالنسبة لنا نحن المسلمين، فإن تفكيره يفتح الطريق أمام لقاء جديد مع الغرب”

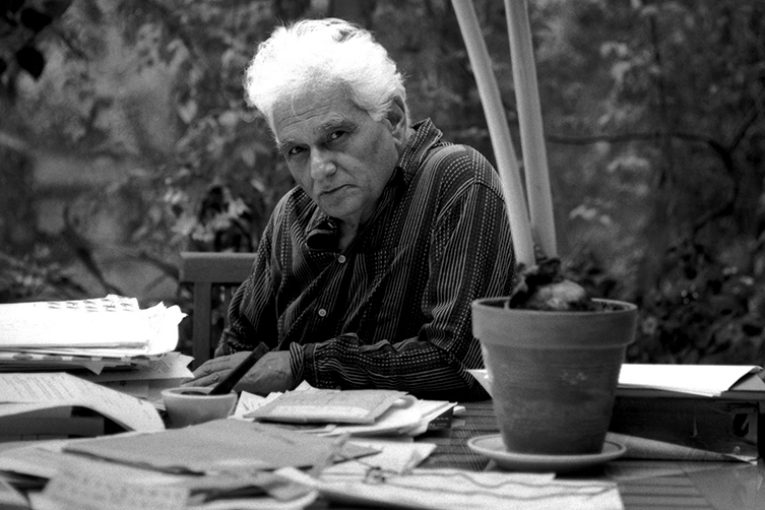

“هذا الكتاب هو قصة لقاء، في نفس اللحظة التي نعيش فيها بين الغرب والشرق في حالة من عدم التسامح أو على الأقل غياب الحوار والجهل، للمفكر الجزائري مصطفى شريف الذي يحاور أحد أساتذة الفلسفة الفرنسية، وكذلك من الجزائر، حول العلاقة بالآخر، العلاقة بين الإسلام والغرب، حوار الحضارات، الحرية والعدالة والديمقراطية وهو جاك دريدا 1930-2004.

يعد هذا العمل أكثر من تكريم لمؤلف كتاب أطياف ماركس وكتاب المتلصصون، فهو طريقة جديدة تجعلنا نسمع كلماته مرة أخرى، في اتصال مباشر بأكثر التوترات حدة في عصرنا. متخصص في حوار الثقافات والأديان والحضارات، مصطفى شريف أستاذ في جامعة الجزائر. كان أستاذًا زائرًا في كوليج دو فرانس. وهو مؤلف كتاب الإسلام. متسامح أم غير متسامح؟

“للحديث عن لقائي ومقابلتي مع فيلسوف كبير في عصرنا، هنا واجب الصداقة. إنها نتيجة اقتناع: الصداقة، واحترام الآخرين، والاستماع هي تعهد بفهم ما يجب فهمه “، يؤكد مصطفى شريف، في مقدمة عمله بعنوان الإسلام والغرب، لقاء مع جاك دريدا، نشرته مؤخرًا طبعات برزخ. انه أكثر من مجرد مقال فلسفي، أو قصة لقاء بين اثنين من المفكرين، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب، يهدف العمل قبل كل شيء إلى أن يكون “شهادة على أن النقاش، المناظرة، الحوار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى “. وهكذا، في موضوع الساعة الذي يتصادم فيه الغرب والشرق في حوار للصم وحيث يسود التعصب، يقدم مصطفى شريف دليلاً على أن النقاش وتبادل الأفكار والمفاهيم بين البشر ممكنون في برج بابل الذي أصبح عليه العالم الحالي.

مع التأكيد على أن الجهل هو السبب الأول للكراهية، فإن مصطفى شريف ينير القراء على الصفحات التي لا أساس لها من التحيزات الروحية والفكرية التي يتم الإفراط في استخدامها في الغرب كما في الشرق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يكرّم أيضًا جاك دريدا، أحد أعظم فلاسفة القرن العشرين المولود في الجزائر ومؤلف الكتاب المقدس والاختلاف، من بين آخرين. لقد كان لهذا المؤتمر طموح مدروس للمساهمة في تقارب أكبر وتقليل الهاوية “. في الفصل المعنون “التجربة الحية”، يتساءل محمد شريف عن ذكرى جزائري محمد شريف دريدا عن تأثير أصله الجزائري الغارق في الثقافة الجزائرية، على التزامه ودعوته الفلسفية. أجاب دريدا بعد ذلك أن “التراث الذي تلقيته من الجزائر هو شيء ربما ألهمني عملي الفلسفي”. وهكذا، يشرح أن كل العمل الذي قام به، فيما يتعلق بالفكر الفلسفي الأوروبي والغربي، لم يكن ليكون ممكنًا بالتأكيد، إذا لم يكن، في تاريخه الشخصي، نوعًا من طفل من حافة أوروبا، طفل البحر الأبيض المتوسط، لم يكن مجرد فرنسي ولا أفريقي فقط، قضى وقته في السفر من ثقافة إلى أخرى وتغذي الأسئلة نتجت عن حالة عدم الاستقرار هذه، والتي، على حد تعبيره، “شكلت زلزال حياتي”. في الختام، دعوة المؤلف هذه “أن عجلة الزمن لا تحبس نفسها فينا، وأن عجلة” الكونية “لا تسحق خلافاتنا، وأن نسيان ما هو مطلوب منا بعيد. يحدث هذا من خلال الإدراك العام بأن الاختلاف ضروري لحياتنا “.

في عمود نشرته صحيفة ليبرتي اليومية الجزائرية في 24 نوفمبر 2006 بعنوان “جاك دريدا حليفنا”، كتب السيد شريف: “كان دريدا حليفًا لجميع القضايا العادلة، من الجزائر أمس إلى فلسطين اليوم (…) الجزائر بلد منفتح على العالم يدفع له الجزية التي يستحقها.. الإسلام هو المنشق الأخير الذي يقاوم انجرافات الحداثة، لذلك فهو مستهدف. (…) إذا كان هذا الحاجز الأخير استسلم، ستكون البشرية جمعاء في خطر الموت… “. وبحسب الصحافة الجزائرية، لم يتردد مصطفى شريف، قبل أيام قليلة، أمام وسائل الإعلام، في الادعاء بأن انتقادات دريدا للسياسة الإسرائيلية تسببت في تهميشه في فرنسا. وهكذا أورد اليوم الجزائري في 22 نوفمبر هذه الأطروحة بعيدة المنال: “سوف يتذكر المصطفى الشريف بهذه المناسبة أن جاك دريدا عانى بشدة من الأوساط الصهيونية في فرنسا، حيث تركز انتقاده على رفضه. سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية الإجراءات، خاصة عندما تطرق المفكر إلى القضية الفلسطينية. “كما أن مواقفه مع الشعب الفلسطيني أكسبته تهميش كرسي جامعة السوربون…” فمتى ينتهي التحالف العلني بين السياسة الغربية والايديولوجيا الصهيونية ويتم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في القدس والضفة وغزة وبالفكر الإسلامي كمكون بارز للحضارة الكونية؟

في هذا السياق كتب من طرف الاستاذ مصطفى شريف من الشاطئ الجنوبي في وداع جاك دريدا ما يلي:

” سيدتي دريدا، أصدقائي الأعزاء، سيداتي وسادتي، لقد جئت بحنجرة شديدة من الجزائر العاصمة، من البيار حيث أعيش، لأشهد أمامك بالحزن الهائل الذي يداعبنا نحن الجزائريين ومعنا شعوب الشاطئ الجنوبي. لم يكن مواطننا جاك دريدا واحدًا من أعظم المفكرين في عصرنا فحسب، بل كان حليفًا لنا. سيبقى الحليف الذي لا يقدر بثمن لجميع أولئك الذين يقاومون نزع الصفة الإنسانية والقمع. فيما يتعلق بمعنى الحياة، تركنا الفيلسوف جاك دريدا في اتجاه كان مختلفًا وقريبًا من التوجه الإبراهيمي. قريب جدًا لأن كرم الضيافة، وكرم الضيافة، والترحيب بالآخر، المختلف تمامًا، كان أيضًا في قلب الحياة بالنسبة له. يختلف لأنه، بالنسبة له، حتى لو لم يتم تقديم أي شيء مقدمًا وخطر الضياع يظل كاملاً، فإن ممارسة العقل والتفكير يجب أن تتم بدون شروط، كفرصة لـ ظهور التاريخ. هذا الصديق العزيز، الذي يمكننا القول الآن إنه لم يعد موجودًا، لن يستجيب لدعوتنا، والتي كان في الواقع، بعد موافقته الحماسية، على العودة إلى وطنه لزيارة الحج، وتحدثنا عن قربنا واختلافنا الذي ليس معارضة. كان ساميًا. كان فيلسوفا. علمنا التفكير. لقد كان سيدًا. أكثر من أي وقت مضى، سيكون من الضروري الآن أن نتعلم منه، من هو الآن وإلى الأبد، الغائب الحاضر، كيف يواجه المشاكل السياسية والدينية في العالم. نحن في حاجة ماسة، في هذا الوقت المظلم، إلى إيجاد سبب معقول، من أجل الحفاظ على أنفسنا من الذاتية والأساطير والاندفاع المتهور، مما يفضل اتباع الاغتراب أو، على العكس، الإغلاق المميت. بالنسبة لنا نحن المسلمين، فإن تفكيره يفتح الطريق أمام لقاء جديد مع الغرب. هو الذي شهد بلطف ومثابرة: “العالم الذي أتحدث فيه غير متجانس تمامًا”، مثلما يقول [1].

من البحر الأبيض المتوسط، يجب أن يبدأ تكريم هذا المفكر البارز بالتذكير بإخلاصه لجذوره على الشاطئ الجنوبي. في مايو 2003، بمناسبة عام الجزائر في فرنسا، تشرفت بدعوته للمشاركة، كجزء من اختتام مؤتمر حوار الحضارات، في نقاش حول العلاقة بين الإسلام والغرب. سرعان ما أعطاني إجابة إيجابية. المصير القاسي، في نفس يوم الاجتماع، أراه يصل، مباشرة من المستشفى، يتحرك، متواضع، رصين، النتائج الطبية في متناول اليد. قال لي: “في أي اجتماع آخر لم تكن لدي القوة للحضور. “لقد أصبح مجيئه في ذلك اليوم أجمل علامة تضامن، وأعظم بادرة صداقة يمكن أن يقدمها. درس مؤثر في الأخوة والشجاعة. بالإضافة إلى ذلك، أخبرنا عن تعاطفه مع الجزائر، التي ضربها زلزال مروع قبل ثلاثة أيام، بمثل هذه المشاعر لدرجة أنه بدا وكأنه ينسى الاختبار الصحي الذي أثر عليه بعمق! لأكثر من ساعة، في معهد العالم العربي، أمام جمهور شغوف، تمكنت بنفسي، متأثرًا جدًا بتوافره، من الحوار مع هذا المعلم الحيوي للإنسانية. لقد حرص على أن يكرر، أولاً وقبل كل شيء، أنه جزائري، وأنه لم يغادر موطنه حتى سن التاسعة عشرة. وللتوضيح أنه خلال الساعات الصعبة من الحرب العالمية الثانية، كان المسلمون هم الذين دعموا عائلته وقدموا له العزاء والحماية.

سيكون مجمل هذا النقاش الذي لا يُنسى قريباً موضوع كتاب سيُعرض في وقت واحد في باريس والجزائر العاصمة. لقد تعاملنا مع الموضوعات الحساسة بصراحة تامة واحترام غير محدود للآخر، وهو ما علمنا إياه بهذه الطريقة المثالية. نقاط الاختلاف، تناولناها بحذر وانتباه: مسألة “السر”، والعلاقة بالآخرة، والمعنى الديني للحياة والموت. دون الاستسلام لأي شيء، تساءل بقوة لا تصدق عن كيفية تعلم العيش بطريقة حقيقية وعادلة وجميلة، إذا كان ذلك ممكنًا… لقد كان أيضًا سؤالًا له لتحريضنا على تكريم الحياة والتغلب على فهم الدين الذي من شأنه أن “ينجرف إلى العداء التفاعلي ويعيد التأكيد على المغالاة [2].

إن قطع طريق واحد من أعظم مفكري الحداثة، بالنسبة لنا نحن شعوب الجنوب، محنة مؤلمة، في وقت: حق الأقوى، والتسوية التي تفرضها العولمة والتكاثر. إرهاب الضعفاء من جهة، وإرهاب الأقوياء من جهة أخرى، وإرهاب الموتى. لقد فقدنا حليفًا كبيرًا في اعتناق الحداثة والتغلب على المخاطر التي تشكلها. بعد اختفاء جاك بيرك قبل عشر سنوات، كان هذا المراكب بين ضفتيه، دون أن ننسى أنه قبل أربع سنوات، لشخص أقل شهرة، ولكن مساهمته كانت حاسمة في مجال فكر، جيرار غرانيل، زميل المسافر الذي نتذكره اليوم، إن رحيل دريدا يمنحنا المزيد من القوة، فيما يتعلق بتراث الحوار والتفكير النقدي الذي يرفض التخلي عن نفسه لحساب المنطق ولتصاعد الكراهية.

بمناسبة اختفاء جيرار غرانيل، كتب دريدا إلى جان لوك نانسي، أقتبس: “الصداقة المعجبة التي نتشاركها مع أولئك الذين لم يعودوا هناك… هو… الشخص الذي سيعود بلا بديل، يجعل هذه المشاركة ممكنة وستظل كذلك [3]. ألا ينطبق هذا على من يجمع ضفتي المتوسط اليوم في حزن اختفائه وأمل فكره؟ قال: “لن يتم عمل أي شيء أساسي إذا لم يسمح المرء لنفسه بأن يستدعى من قبل الآخر. في وداعه لعمونيال ليفيناس، سأل دريدا: “إذن ماذا يحدث عندما سمع أيضًا مفكر عظيم عرفناه على قيد الحياة، وقد قرأناه وأعدنا قراءته، وما زلنا ننتظر إجابته صامتًا؟، كما لو كانت ستساعدنا ليس فقط على التفكير بشكل مختلف، ولكن حتى في قراءة ما اعتقدنا بالفعل أننا قد قرأناه تحت توقيعها، والذي احتفظ بكل شيء في تحفظ، وأكثر بكثير مما اعتقدنا أننا قد أدركناه بالفعل [5 ]؟

جوابه هو مناشدة دهشة الفكر التي لا تكل، فالحديث إذن عن الإسلام والانحرافات الوحشية التي تحدث ظلما باسمه دريدا خلافا لغيره من المثقفين، يوضح: “الإسلام ليس إسلاموية، فلا تنساه أبدًا [6]. كان يعلم أنه لا يجب إهمال الدوافع السياسية التي تعبر لنا اليوم في أشكال التعصب الديني. لقد فهم أن المعارضة في العالم الإسلامي وثقافة المقاومة لم تكن فقط رجعية وعدمية، ولكن يمكن القول إن لها أسبابًا يجب أخذها في الاعتبار، حتى لو ظل العنف العشوائي غير مبرر. تحدانا، حيث كتب في أحد أعماله الأخيرة عن الديمقراطية والهيمنة والاضطراب العالمي: “ستتمثل المهمة في القيام بكل شيء للمساعدة، أولاً في العالم الإسلامي، والتحالف معهم، القوى التي تقاتل ليس فقط من أجل علمنة السياسة… ولكن أيضًا من أجل تفسير التراث القرآني الذي يجعله يسود، من الداخل، الإمكانات الديمقراطية، والتي لا شك أنها ليست مقروءة بالعين المجردة وتحت هذا الاسم مما كانت عليه في العهدين القديم والجديد.

مضيفًا أن الإسلام كان “الثقافة الدينية الوحيدة التي قاومت حتى الآن عملية أوروبية (يونانية مسيحية وعولمة) للعلمنة، وبالتالي الدمقرطة، وبالتالي بالمعنى الدقيق للتسييس”. تُلزم هذه الجملة، نحن المسلمين، بالسعي، أكثر من أي وقت مضى، من خلال النقد الذاتي، عن الأسباب الجذرية لمعارضتنا، من خلال موازنة ما هو شرعي وما هو أقل. لذلك يجب أن نثبت أن نموذج الحرية، في مراجعنا التأسيسية، هو المحور. فيما يتعلق باتفاق الديمقراطية مع مثل هذه الثقافة أو تلك، كتب دريدا: “ما هو غير واضح هو مؤسسة مشكلة أو مهمة من هذا النوع… لأي لغة وأي ثقافة غير يونانية أو غير أوروبية. لكنه يضيف: “إنه يفترض… أن يكون هناك في اليونانية إحساس سليم ومستقر وفريد للديمقراطية نفسها. نشك الآن في أن الأمر ليس كذلك… هذا أيضًا مفهوم بدون مفهوم [7]. ”

يجب أن يشجعنا هذا على السعي معًا نحو أفق الحرية وخلق معًا الديمقراطية الآتية؛ مشروع فلسفي وسياسي وإنساني افتتحه جاك دريدا لنا جميعًا. صحيح أن هذه الإشارة إلى الحرية في الساحتين العربية والإسلامية تشهد تناقضات واضطرابات داخلية مقلقة وغير مقبولة، ومن ناحية أخرى هناك، من جانب الأجانب، سوء فهم وتحيزات تشوه الجدل حول أصالة المسلم، سواء تعلق الأمر بالمعلن أو المسؤول. في آخر اتصال هاتفي أجريته معه هذا الصيف، كما أخبرته عن مقالتي التالية عن العلاقة مع الآخرين في الإسلام واهتمامي بالتركيز على البعد الروحي والديني للإسلام، في مقابل استغلال الدين لأغراض سياسية، قال لي في الجوهر: إن مسألة العلاقة بالآخر، تمامًا مثل مسألة الحرية المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، هي موضوعات رئيسية يجب شرحها وتوضيحها، في الإسلام على وجه الخصوص، ولكن ليس فقط، بقدر ما تشكل الأساس من الوجود علمنا ذلك التفكير النقدي والموضوعي، التفكيك، إذا كان هناك أكثر من لغة، ويتحدث أكثر من لغة وأكثر من ثقافة، لأنه يهدف إلى الوجود. بالنسبة للفيلسوف، من الواضح أن كل لحظة من هذه التجربة مرتبطة بشخصيات التفرد. لم يكن دريدا يحبها لأن الجزائر كانت موطنه الأصلي فحسب، بل كان أيضًا بسبب اعترافه العميق بتفرد الآخر. يمكننا أن نقولها بامتنان وعاطفة: ففكره ساهم في دفع مقالنا عن مصير الإسلام الحديث، هذا الدين الذي يهتم أكثر من غيره بالقطع بين المنطق والمعنى، من القطيعة بين الدنيوي والروحي، هذا الانقطاع الذي حدده بيرك بأنه “كهف حفر في وجود الإنسان المعاصر [8]. ”

عاش جاك دريدا، بكرم وثبات، ولاء لأكثر من شخص، فرنسي، جزائري، يهودي، مواطن عالمي، مهتم بالحقيقة والمصالحة. إن ترجمة شبح ماركس، على سبيل المثال، إلى العربية من قبل امرأة لبنانية أثرت فيه. كان أحد المخاوف يطارده: نحن لا نهتم بما فيه الكفاية ببقية العالم، لا يكفي أبدًا! كيف تنسى جاك دريدا!

لقد كان من كلا الشاطئين، من حافة العالمين. بالاتفاق مع صديقه غرانيل، توصل إلى حقيقة أن “شعوب الموت ليسوا اثنين، بل ثلاثة، يونانيون، يهوديون، عرب” [9]. إن رفقة هذا الآخر القريب جدًا، من هذا الصديق والأخ والرفيق، باللغة العربية، ستفتقدها الجزائر والعالم العربي كله كثيرًا. وبإحساسه بالاستجواب أنعش الوجود كله، المعاشرة، مع الغرب، ومنع اليأس من الآخر. وداعا جاك! شالوم، سلام، سلم!”

* كاتب فلسفي

………………………………………

الاحالات والهوامش:

[1] “لقاءات في الرباط مع جاك دريدا، التعبيرات الاصطلاحية، الجنسيات، التفكيك”، دفاتر العلامات المتقاطعة، الدار البيضاء، 1998.

[2] ج. دريدا، الإيمان والمعرفة، نشر سوي، 2001، ص 10.

[3] ج. دريدا، في “غرانيل، التألق، القتال، الانفتاح”، بيلين، 2001، ص. 139.

[4] “لقاءات في الرباط مع جاك دريدا، التعبيرات الاصطلاحية، الجنسيات، التفكيك”، مرجع سابق. استشهد.

[5] ج. دريدا، وداعا ليفيناس، غاليلي، 1997، صص. 21.22

[6] ج. دريدا، الإيمان والمعرفة، مرجع سابق. مذكور، ص. 14.

[7] ج. دريدا، اللصوصيون، غاليلي، 2003، 54 إلى 57.

[8] جاك بيرك، الإسلام في زمن العالم، أشغال الجنوب، 2002، ص 239.

[9] جيرار غرانيل، ” شيبوليث ” أو في الرسالة، المجلة الفلسفية، رقم 2، باريس، 1990.

ورد في مجلة شارع ديكارت 2005/2 (رقم 48)، الصفحات 82 إلى 86

الرابط:

https://iqna.ir/fr/news/1513916/alg%C3%A9rie-iqna-lislam-et-loccident-jacques-derrida-rencontre-mustapha-ch%C3%A9rif-aux-%C3%A9ditions-barsakh

المصدر:

Mustapha Chérif, L’islam et l’occident ; rencontre avec jacques Derrida, édition odile Jacob ,Paris, 2006.

رابط المصدر: