أولًا: المؤشرات الاقتصادية العامة

التي سبقت ثورة ديسمبر 2018

شهد السودان في السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة استقرارًا اقتصاديًا بسبب عائدات البترول، وأثر ذلك في الاستقرار السياسيّ داخل النظام الحاكم والبلاد. لكن، بعد انفصال جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011 وذهاب قرابة الـ 75 بالمئة من النفط الذي كان يمثل أكثر من نصف إيرادات حكومة السودان، و95 بالمئة من قيمة صادراتها، بدأت الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة في الظهور والتجدد منذ ذلك الوقت؛ لأن الحكومة السودانيّة لم تحسن استخدام عائدات النفط في بناء اقتصاد صناعي ذي إنتاجية عالية ومتنوع الصادرات ذات القيمة المضافة الذي يخدم ويعمل لمصلحة عموم المواطنين.

جاء الذهب ليصبح المصدر الأول، الذي كان يمكن أن يمثل بديلًا للنفط وينعش الاقتصاد السودانيّ المُنهار، فقد قفز إنتاج السودان من الذهب من 7 طن في عام 2008، إلى 90 طنًا في عام 2017، وأصبح يمثل 57 بالمئة من قيمة صادرات السودان في عام 2017. ولكن بسبب ضعف قدرة الدولة على رقابة إنتاج الذهب وتصديره فإن أكثر من نصف إنتاجه يتم تهريبه خارج القنوات الرسميّة[1]. كما أن جزءًا معتبرًا من هذا الإنتاج تسيطر عليه الميليشيات العسكرية[2].

لم يبقَ أمام الحكومة السودانيّة إلا طريق الاستثمارات الأجنبيّة أو الاقتراض لتوفير العملات الأجنبيّة، لكن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة في استغلال هذين الموردين؛ فالسودان من البلدان المُثقلة بالديون، ومنذ عام 1994 عدَّه البنك الدوليّ من الدول غير المستحقة للاقتراض (Non-accrual)، بسبب تجاوز الديون معدلات عاليّة تعادل 111 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي[3]. ومن ثم فلا يمكن السودان أن يقترض مُجددًا إلا من طريقين: الأول من طريق ما يعرف بـ«تخفيف عبء الديون» (Debt Relief) تحت مبادرة «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون»، أو من طريق ما يعرف بـ«الإنقاذ الكامل»، وهما يشرف عليهما البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ. لكن كلا الطريقين ليسا متاحين للحكومة السودانيّة، لأنها كانت لا تزال في قائمة الدول الراعية للإرهاب في نظر أمريكا[4]. كما أن العقوبات الأمريكيّة الاقتصاديّة أثرت بصورة سلبيّة مباشرة في قدرة السودان على جذب الاستثمارات الأجنبيّة؛ لأن الدول أو الشركات التي ستفعل ذلك ستضع نفسها في موقف المتحدي لأمريكا. أدى ضعف المصادر الثلاثة الدارّة للعملات الأجنبية (البترول، والذهب، والاستثمارات والتمويل الخارجي)، مع ضعف الإنتاج الزراعيّ والصناعيّ، إلى انهيار قيمة الجنيه السودانيّ في مقابل الدولار وارتفاع نسب التضخم لتصل إلى 68.94 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أي قبل شهر واحد من اندلاع التظاهرات[5].

هذه كانت المؤشرات الاقتصادية (تراجع عائدات النفط، الذهب وتهريبه، قضية رفع السودان من قائمة الإرهاب والاستثمارات الأجنبية، زيادة التضخم وتدهور سعر العملة السودانية… إلخ) كانت مسار حديث الشارع ونقاش الخبراء عن الأزمة الاقتصادية السودانية إبان ثورة ديسمبر 2018، لأنها تعكس التحديات والصعوبات التي واجهتها الطبقة الوسطى من المتعلمين وسُكان المناطق الحضرية في السودان وحدود وعيهم بالأزمة الاقتصادية السياسية في السودان؛ لكن في رأينا أن كل هذه المؤشرات وتجلياتها في الواقع السوداني هي عَرض لأزمة الاقتصاد السياسي السوداني المستمرة منذ عقود في تهميش شرائح واسعة من المواطنين في الريف السوداني، والعاجزة عن إحداث تحول تنموي للاقتصاد أو توسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تحول ديمقراطي أو نظام حكم يعمل وفق مصالح المواطنين كافة وهو ما ستناقشه هذه الدراسة باستفاضة.

ثانيًا: الأسباب الهيكليّة للأزمة الاقتصاديّة السودانيّة

يمكننا القول إن المُلابسات والأحداث التي رافقت بداية ثورة ديسمبر 2018 تُعطي إشارات عامة لمعرفة الأسباب الهيكليّة للأزمة السودانيّة التي تجسدت بالآتي: (1) الانحياز الحضري، وهو ما تجسد في إبقاء الدعم على الخبز في العاصمة وبعض المناطق ورفعه عن المدن الريفيّة إلى ثلاثة أضعاف سعره في العاصمة[6]، وهو ما أغضب مواطني الولايات ودفعهم إلى الخروج في تظاهرات ضد النظام وسياساته؛ (2) رأسمالية المحاسيب، حيث صرح وزير الصناعة قبل الثورة بشهر واحد تقريبًا بأن قطاع السكر والإسمنت والقروض المصرفية يسيطر عليها أفراد ذوو علاقة بالنظام الحاكم[7]؛ (3) الهيمنة الأمنية: وهو ما تجسد في احترازات النظام من قيام التظاهرات في العاصمة عبر تحويل الضغوط العسكرية على الريف، والتعامل بالعنف والقمع معها حين قيامها في العاصمة والولايات. في ما يأتي تفصيل لهذه العوامل وسياقها التاريخي وتأثيراتها في الاقتصاد السياسي السوداني.

1 – الانحياز الحضري

ظهر الانحياز الحضري كعنصر مؤثر في السياسة السودانيّة منذ السنوات الأولى للدولة السودانيّة الحديثة، كنتيجة طبيعيّة لسياسات التهميش والتنمية غير المتوازنة، التي بذرها الحكم الإنكليزيّ – المصري (1898-1956)، ثم سارت عليها الحكومات الوطنيّة بعد ذلك، وهو ما أدى إلى تكوين مجموعات سياسيّة ريفية تقاوم هذا الانحياز الحضري، مثل مؤتمر البجا عام 1957، واتحاد عام جبال النوبة، وجبهة نهضة دارفور اللذين تأسسا في عام 1964. فقد كان المستعمر، على سبيل المثال، حريصًا على أن يكون التوظيف الحكومي حكرًا على الموالين له أو المناطق ذات العداء المحتمل مع المهدية، فقام بفتح المدارس في الخرطوم والمديريات الشمالية بصورة رئيسية، وهو ما ظهر على نحوٍ أوثق لاحقًا في التوزيع الجغرافي لطلاب كلية غردون التذكارية، التي تحولت لاحقًا إلى جامعة الخرطوم. إذ رصد صديق أمبدة أن أغلبية طلاب الكلية في عام 1929 كانوا من الخرطوم والإقليم الشمالي والإقليم الأوسط، حيث مثّل طلاب الخرطوم والشمالية نسبة 64 بالمئة من مجموع الطلاب، وترتفع النسبة إلى 90 بالمئة إذا أضفنا الإقليم الأوسط. المثير في الأمر أنه وبعد ستين عامًا من ذلك التاريخ، أي في عام 1989/1990 ظلت هذه النسبة كما هي بعدما انخفضت قليلًا في الستينيات[8]. وكذلك الحال عندما أنشأ المستعمر الجيش السوداني (قوة دفاع السودان) في عام 1925، وكانت بنية القيادة وتسلسلها الهرمي يعكسان الانحياز الحضري أيضًا[9].

استمر هذا الانحياز الحضري بعد الاستقلال وتمأسس أكثر فأكثر، حيث نجد السلطة السياسية والمناصب القيادية في الدولة السودانية على مستوى الوزارات وقيادة الخدمة المدنية والجيش والشرطة والهيئة القضائية والسلك الدبلوماسي ظلت مُحتكرة لمناطق حضرية معينة. ففي الحقبة الممتدة بين عامَي 1954 و1989 حازت الخرطوم والإقليم الشمالي، الذي يمثل 14 بالمئة فقط من سكان السودان في عام 1988، نحو 88 بالمئة من وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية، و67 بالمئة من قضاة المحكمة العليا ورؤساء القضاء، و64 بالمئة من كبار ضباط القوات المسلحة، وأكثر من 50 بالمئة من المناصب الوزارية وكبار قادة الشرطة والسفراء[10]. مع العلم أن الانحياز الحضري في السودان مقصورًا على المناصب العليا والسلطة السياسية فقط، بل يشمل حتى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمان ودعم اجتماعي. على سبيل المثال، في الوقت الذي تتوافر نسب الاستيعاب للتعليم المقبولة عالميًا لمن هم في سن السبع سنوات في كل من الإقليم الشمالي والاستوائية بنسبة 84-97 بالمئة وأقل من ذلك قليلًا في الخرطوم والأوسط 73-76 بالمئة، تتدنى هذه النسب إلى أقل من النصف وأحيانًا أقل من 10 بالمئة في بقية الأقاليم[11].

ما حدث في عهد نظام الإنقاذ الذي قامت ضده ثورة ديسمبر هو عدم معالجة هذا الانحياز الحضري، إضافة إلى «تعميق الانحياز الحضري» في جوانب أخرى من الاقتصاد السوداني مثل الصادرات والواردات السودانية، ففي الحقبة الممتدة من عام 2004 وحتى عام 2020 نجد أن تكلفة استيراد الوقود والقمح تمثل أكثر من 30 بالمئة من قيمة الواردات السودانية، وإذا أضفنا السلع والآلات المصنعة سنجد أن هذين البندين يمثلان ما يفوق 60 بالمئة من متوسط قيمة الواردات في هذه الحقبة. لكن ما يجدر التذكير به أن أغلب هذا الوقود والخبز يذهب إلى أهالي المدن لا إلى أهالي الريف. فولاية الخرطوم وحدها تستهلك 80 بالمئة من الاستهلاك القومي للوقود، كما يأكل أهاليها الخبز المصنوع من القمح الذي يُستورد أغلبه من الخارج والذي يمثل تقريبًا 10 بالمئة من حصيلة البضائع المستوردة بالعملة الأجنبية. في المقابل تعتمد الأرياف السودانية على الخشب والفحم للوقود ويأكل أهالي الريف عصيدة الذرة والدخّن التي تزرع كما كل الاستهلاك القومي في الأراضي السودانية ولا تُستورد من الخارج، بل يصدر السودان إلى الخارج الفائض الزراعي منها[12]. ومع أن السودان يعَدّ أحد أكبر عشرة بلدان مصدرة ومنتجة للسمسم، ومع أن السمسم هو ثاني أكبر عائدات صادرات السودان بعد الذهب بقيمة بلغت 314 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 [13]، فإن السودان يعَدّ من أقل منتجي السمسم كفاءة في العالم حيث يبلغ حجم المحصول 0.2-0.3 طن متري للهكتار، وهذه الإنتاجية تمثل نحو ثلث المحصول التنزاني أو النيجيري وأقل من خمس المحصول الإيطالي، ولم تهتم الحكومة المركزية ولا الرأسمالية ذات الانحياز الحضري بأن تستثمر لتزيد من فاعلية وإنتاجية هذا المحصول، ناهيك بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمزارعين التقليديين الذين يزرعون السمسم. بل إن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أصدرت في آذار/مارس 2021 تقرير تقييم الأمن الغذائي الذي جاء فيه أن الأُسر الأكثر تضررًا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان «هي أُسر العمال الذین یعملون بالیومیة، ومجتمعات الزراعة الرعویة الفقیرة والنازحون والمتضررون من النزاع في دارفور، وجنوب كردفان، وأجزاء من النیل الأزرق… فقد سُرّح الكثیر منھم بسبب الانكماش الاقتصادي الذي حدث بسبب الكورونا»[14].

2 – رأسمالية المحاسيب

يشير مصطلح «رأسمالية المحاسيب» إلى نظام اقتصادي تعتمد عملية تراكم الثروة والنفوذ فيه على العلاقات والمصالح المتبادلة بين التجار ورجال الأعمال وكبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين، وهي تكون على حساب المصلحة العامة وعلى حساب تطوير بنية الاقتصاد وهيكل الإنتاج. بهذا المعنى، وفي السياق السوداني، فمنذ حقبة الاستعمار وحتى ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، ظل الاقتصاد الوطني السوداني يعمل لمصلحة فئة-أقلية حضرية، وسادت الأوضاع التي تتمكن فيها مجموعات مصالح قليلة، بدلًا من عامة المواطنين، من الاستئثار بالريع والفائض الاقتصادي والثروة الوطنية. ومن ثم فنحن لا نتحدث فقط عن اقتصاد سياسي يتصف بالانحياز الحضري، بل داخل هذا الانحياز للعواصم الحضرية توجد فئة قليلة تتحكم في فائض القيمة الاقتصادية وتدير الاقتصاد لمصلحتها.

في هذا السياق، فإن بذور رأسماليّة المحاسيب في بنية الاقتصاد السودانيّ وضعتها الإدارة البريطانيّة واستمرت في أغلب التاريخ الاقتصاديّ السودانيّ بعد ذلك. قامت فاطمة بابكر محمود، على سبيل المثال، بدراسة مسحيّة تطبيقيّة على الطبقة البرجوازيّة أو الرأسماليّة في السودان في أواخر السبعينيات، أي بين عام 1977 وعام 1979، فوجدت أن 38 بالمئة من الرأسماليين السودانيين كانوا تابعين بصورة رئيسيّة لحزب الأمة، بينما كان 30 بالمئة تابعين بصورة رئيسيّة لحزب الشعب الديمقراطي (الختميّة)، و16 بالمئة تابعين بصورة رئيسيّة للحزب الوطني الاتحادي (الاتحاديين). بمعنى أن قرابة الـ 84 بالمئة من الوضع الاقتصادي الخاص كانت تسيطر عليه الأحزاب التقليديّة الثلاثة. وأكثر من ذلك، فقد وجدت فاطمة أن 78 بالمئة من الرأسماليين السودانيين كانوا على معرفة شخصيّة بوزير أو وكيل وزارة المالية، وأن 32 بالمئة منهم كانوا أصدقاء مقربين لوزراء الماليّة ولقادة الجيش، وأن 8 بالمئة منهم هم أصلًا أعضاء في أُسر وزراء الماليّة، و8 بالمئة منهم كانوا ذوي تأثير مباشر في البنوك الوطنية وقراراتها. تعني هذه الإحصاءات أن الأحزاب التقليديّة والنخبة الحاكمة في السودان لم تكن تسيطر على الحلبة السياسيّة فقط، بل كانت تُحكم قبضتها على القطاع الاقتصاديّ الخاص، وتؤثر بصورة غير مباشرة وفاعلة في القطاع الاقتصادي العام[15].

هذه النخبة السياسية والاقتصادية هي نفسها النخبة التي استأسدت بالمناصب العليا وبفرص التعليم التي تحدثنا عنها في موضوع الانحياز الحضري على حساب الريف وأهله، وهي طبقة تمتهن ما سماه أمبدة «السلوك الريعي»، حيث تعمل هذه النخبة السودانية من المتعلمين على إعادة إنتاج نفسها من طريق شبكة العلاقات الاجتماعية الممتدة وذلك بتبادل المنافع، بصرف النظر عن التكلفة الاجتماعية وأثر ذلك في بقية المواطنين وفي المصلحة العامة والدولة السودانية نفسها. إضافة إلى تحكم هذه الطبقة النخبوية في القطاع الاقتصادي الخاص كما رأينا من المسح الإحصائي لفاطمة، فقد أظهر أمبدة كيف أن هذه الطبقة قادرة على استغلال خدمات عامة لمصلحتها الشخصية من دون اكتراث بالمسؤولية التاريخية أو الأخلاقية، ثم أوضح ذلك في قطاع التعليم عبر تتبع وتحليل ورصد قضيتَي «مجانية التعليم وشهادة لندن» حتى وصل إلى نتيجة تشرح وتختصر ما نَصفه بالرأسمالية الريعية، حين قال إن الأغلبية الحقيقية المؤثرة في السودان هي «قبيلة المهنيين، وأصهارهم من رجال الأعمال وكبار البيروقراطيين والعسكر والطائفية السياسية. وهي قبيلة صغيرة غطت أجنحتها كل أجهزة الدولة، وامتدت يدها الطويلة إلى كل الحكومات والأنظمة السياسية، وشاركت في بناء القصور الرّملية في كل العهود، وخرجت بأقل الخسائر في كل المعارك»[16].

استنادًا إلى كل ما سبق، ازدادت الممارسات الريعيّة في عهد نظام الإنقاذ (1989-2019) أكثر فأكثر؛ فعندما وصلت حكومة الإنقاذ إلى السلطة في 1989 كان مفهوم «التمكين» جزءًا رئيسيًّا من استراتيجيتها السياسية، وكان للتمكين شق اقتصاديّ يقضي بتدخل الحزب والمؤسسة العسكريّة في المجالات الاقتصاديّة كجزء من عملية التمكين، وتم تطبيقه من طريق سياسات التحرير الاقتصاديّ. وتحت دعوى الخصخصة والتحرير الاقتصاديّ صُفيت 273 مؤسسة في المرحلة الأولى من مراحل الخصخصة[17]. لكن المفارقة تكمن في أن أغلب تلك الشركات التي خُصخصت حُولت ملكيتها عبر استغلال «العلاقات والمعلومات» إلى أفراد يتبعون النظام الحاكم[18]، وفي الوقت نفسه أُنشئت قرابة 600 شركة تجارية عامة تابعة لوزارات اتحاديّة وللأجهزة الأمنيّة والجيش، وهي لا تخضع لمراقبة المراجع العامة، وتتمتع بحرية الصرف خارج الميزانية الرسميّة للدولة[19]. وإذا استثنينا أعوام 1996-2000 التي جرت فيها بعض التحسينات الاقتصاديّة، فقد ظل هذا النموذج الريعيّ مسيطرًا على ممارسات نظام الإنقاذ.

وقد كان لهذا النموذج الريعيّ آثار سلبيّة في الأوضاع الاقتصاديّة، وفي عدالة توزيع الثروة والدخل بين الأفراد وبين المناطق الحضريّة والريفيّة، كما أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى. فنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوزت 65 بالمئة في عام 2020 [20]، كما أصبح السودان خامس أعلى دولة في معدلات البطالة[21]. وتشير دراسة أجريت قبل شهر من الاحتجاجات الأخيرة أن تكلفة المعيشة الشهريّة لأسرة من خمسة أشخاص تتجاوز الـ 15218 جنيهًا سودانيًّا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 425 جنيهًا سودانيًّا، أي أنه يغطى 2.8 بالمئة فقط من تكاليف المعيشة الحاليّة[22]. لذلك لم يكن مستغربًا التصريح الذي صدر عن وزير التجارة والصناعة موسى كرامة قبل شهرين من ثورة ديسمبر، أي في تشرين الأول/أكتوبر 2018، حين قال إن هنالك ستة أشخاص يتحكمون في تجارة السكر والتمويل المصرفيّ لتلك التجارة، كما أشار إلى أحد عشر شخصًا بينهم سياسيون يتحكمون في سوق الإسمنت، وطالب في ذلك التصريح بإعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصاديّ وتفعيل قانون محاربة الاحتكار[23]. كما أثرت عمليات خصخصة قطاع النقل والزراعة والصناعة والتعليم إلى اختفاء أو إضعاف النقابات العُماليّة في تلك القطاعات، أما النقابات التي بقيت فقد أحكم النظام الحاكم سيطرته عليها.

3 – الهيمنة العسكرية-الأمنية

من الصعب تخيُّل إمكان تطبيق نظام اقتصاد سياسي يعمل لمصلحة العواصم الحضرية الضيقة على حساب الأغلبية العظمي من سكان الريف، وداخل العواصم الحضرية نفسها نجد هذا النظام يعمل لمصلحة فئة قليلة من الرأسمالية الريعية ونخبة المحاسيب، من الصعب أن يستمر نظام كهذا إلا بوجود العنصر الثالث ألا وهو قوة البطش وعنف الدولة، وهو ما نطلق عليه الهيمنة الأمنيّة/العسكريّة على ممارسات الدولة السودانية الحديثة. فالدولة السودانية منذ نشأتها على يد العثمانيين (1821-1881)، ثم الاستعمار الإنكليزي (1898 – 1956) اعتمدت بصورة مركزية على البطش والعنف لتثبيت دعائم حكمها الذي لم يستقر إلا على الجماجم والاستغلال الممنهج لأبناء السودان. فقوة دفاع السودان، التي أصبحت فيما بعد الجيش السوداني الرسمي، تأسست في عام 1925 بعد عام واحد من ثورة اللواء الأبيض كإجراء وقائي من الاستعمار البريطاني لأي ثورة شعبية أو مقاومة يمكن أن تنشأ وسط الجنود السودانيين. وبدلًا من أن يكون هذا الجيش أداة لمقاومة الاستعمار والتحرر الوطني، فقد كان الجيش السوداني من أهم أدوات السيطرة والقمع للاستعمار البريطاني وما تلاه من حكومات عسكرية وديمقراطية[24]. لقد كانت الدولة التي أسسها المستعمر البريطاني دولة عسكرية بامتياز، يمتلك فيها ضباط الجيش البريطاني، لا المدنيون، السلطة السياسية والعسكرية معًا مع امتلاك ناصية القرار النهائي، أو بعبارة أحد الذين شغلوا منصب السكرتير الإداري، هارولد ماكمايكل، فقد كانت: «دولة سلطوية على النهج العسكري لخدمة أهداف مدنية»[25].

أما جهاز الأمن والاستخبارات فقد تطور من مكتب للاستخبارات كان تحت إمرة السكرتير الإداري في عهد الاستعمار ليصبح جهاز الأمن القومي في عهد الرئيس نميري في عام 1978، وفق قانون خاص أصبح للجهاز بموجبه شخصية مؤسسية مستقلة خلاف الاعتماد السابق على الضباط والجنود المنتدبين من الجيش والشرطة وموظفي الخدمة العامة[26]. حدث هذا التحول مرة أخرى بعد عامين فقط من الهجوم العسكري للأحزاب السودانية على حكم نميري في ما عُرف بـ«حركة المرتزقة» في تموز/يوليو 1976. اعتمد نميري على جهاز الأمن بصورة متزايدة لحمايته من أي تمرد محتمل من الجيش السوداني، كما احتفظ لنفسه بسلطة تعيين رئيس وضباط هذا الجهاز، وذلك للتأكد التام من ولاء هذا الجهاز وعمله لحمايته. إضافة إلى ما سبق، فقد اعتمد نميري على جهاز الأمن في البطش بكل المخالفين والمعارضين السياسيين للنظام، وبلغت قوة الجهاز أن أصبح المؤسسة السياسية الأولى في البلاد؛ حتى إن اللواء عمر محمد الطيب، رئيس جهاز أمن الدولة، كان يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الجمهورية وكان هو الشخصية الأقوى في السودان بعد نميري، لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون أول القرارات التي صدرت بعد ثورة نيسان/أبريل 1985 قرار «تصفية جهاز أمن الدولة»[27]. في عام 1987 أعاد مجلس الوزراء تأسيس جهاز خاص بالأمن الخارجي وسماه جهاز أمن السودان[28].

في عهد الإنقاذ زادت هذه الهيمنة العسكرية في الاقتصاد السياسي السوداني من عدة نواحٍ:

أولًا، تطورات صلاحيات جهاز الأمن في عام 1999 لتشمل سلطة التفتيش والقبض والاعتقال لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد لمدة شهر لا يحق للمعتقل الاتصال بمحامٍ أو بأسرته، وإعطاء مدير الجهاز الحق في مد الاعتقال التحفظي من شهر إلى شهرين ثم ستة أشهر بلا إذن قضائي، وبشرط إبلاغ المدعي المختص فقط، كما يمتلك مجلس الأمن الوطني السلطة في مد الاعتقال لثلاثة أشهر أخرى. كما توسعت صلاحيات الجهاز وسلطاته وموارده إلى درجة تحوله إلى مؤسسة شبه عسكرية تمتلك تشكيلات مسلحة تنافس الجيش السوداني والشرطة وتحل محلهما في عدة مهمات، مثلما حصل في حادثة التصدي لغزو حركة العدل والمساواة على أم درمان في عام 2008، وآخرها احتواء قوات الدعم السريع كجزء من جهاز الأمن لحسم الصراعات المسلحة في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق. إضافة إلى ذلك، أصبح الجهاز قوة موازية تحمي النظام من محاولات الانقلاب العسكري التي يمكن أن يقوم بها ضباط الجيش، كما حدث في المحاولة الانقلابية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. أخيرًا، توسعت صلاحيات الجهاز بحسب دستور السودان الانتقالي عام 2005 لتمكنه من الحصول على العطاءات وبناء الشركات والاستثمارات الخاصة، مع التدخل في قطاع الإعلام وبناء الوكالات الإخبارية لتشكيل الرأي العام بما يخدم سردية النظام الحاكم مع الرقابة والتدخل اليومي في تحرير وتحديد ما ينشر وما لا ينشر في الصحف السودانية[29].

ثانيًا، بما أن هذه الهيمنة العسكرية كانت هي الوسيلة الأساسية للاحتفاظ بالامتيازات والفائض الاقتصادي والسيطرة على المجتمع منذ العهد الاستعماري، أصبح الصراع والتنافس على «قبض الدولة» وجهازها البيروقراطي والعنيف عبر الانقلاب أو إحكام السيطرة العسكرية القائمة هو الاستراتيجية الغالبة في الصراع السياسي السوداني منذ الاستقلال من غير ضرورة إلى اختبار الثقة الشعبية. لذلك أصبح الشغل الشاغل لكثير من القوى السياسية المدنية هو بناء حلفاء ووكلاء داخل الجيش السوداني. وحتى بعد وصول هذه القوى إلى الحكم، كانت كل القوى المدنية أو العسكرية غير مهتمة بإعطاء الأولوية لبناء جيش وطني مستقل، وإنما كانت تجتهد في عمل هندسة اجتماعية لضباط الجيش (بالتسريح والترقية تارة، وبتغير الخطاب العسكري تارة أخرى) لتأمين نفسها من خطر الانقلابات المضادة. من ناحية أخرى، حُرمت التكوينات الإثنية والمجموعات التي كانت مهمشة أصلًا، الدخولَ في دائرة ضباط الجيش أو الطبقة الرأسمالية البيروقراطية، وبالتالي فهي لا فرصة لديها لإجراء انقلاب، وبالتالي لم تجد طريقًا آخر للوصول إلى جهاز الدولة هذا إلا عبر العمل المسلح كوسيلة أولية لإطاحة سلطة «الصفوة البيروقراطية المتبرجزة» في الخرطوم، كما وصفها جون قرنق في مانفستو جيش التحرير الشعبي السوداني وحركته السياسية. كانت استجابة الجيش السوداني لهذا التحدي العسكري عبر تكوين ميليشيات مسلحة مضادة، مثل ميليشيات المرحَّلين ثم الدفاع الشعبي والميليشيات الجنوبية المعادية للجيش الشعبي، وهو ما حوّل الحرب بين الطرفين إلى حرب أهلية متعددة الأطراف تعبِّر عن صراع نخبوي/إثني ولم يكسب أي طرف منها دعم عامة السكان خريطة دائرة النفوذ الإثني أو المصلحي[30].

توسع هذا النموذج السياسي تدريجًا، واعتمدته النخبة السياسية الصاعدة في دارفور للوصول إلى جزء من السلطة السياسية، مؤسِّسة عدة ميليشيات عسكرية، فتكررت استجابة الجيش السوداني نفسها لهذا التحدي عبر تجنيد قوى مضادة من الإقليم للجم هذه الميليشيات والتمرد في دارفور، وهو منشأ قوات الدعم السريع التي كانت تعرف وقتها بـ«الجنجويد». من المهم الإشارة هنا إلى أن نشأة هذه الميليشيات المسلحة في الريف السوداني جاءت كرد فعلٍ على المظالم الحضرية التي تحدثنا عنها سابقًا وسعيًا وراء النفوذ والفائض الاقتصادي لا بهدف تحقيق المصالح المباشرة لسكان الريف، وهو ما يتجلى إلى حدٍّ كبير في ما آلت إليه هذه الميليشيات عندما ضاق عليها الفضاء العسكري فتحولت «من نمط «المتمرد الساكن» الذي يسيطر على جغرافية سكانية معينة ويتوسع فيها كدولة مضادة تكسب ثقة السكان تحت إمرتها إلى نمط «المتمرد السائح» الذي لا يسيطر على أرض محررة وإنما يعتمد في بقائه على فاعلية الحركة وفرض الأتاوات والنهب من جيرانه الأعداء أو المزاوجة بين النمطين في غربة مزمنة عن القاعدة الريفية»[31] الذي تدعي هذه الميليشيات أنها تدافع عن مصالحه. انعكست هذه السيطرة الأمنيّة والعسكريّة في حجم النفقات على الجيش والأمن والشرطة التي كانت بين 62 و64 بالمئة من ميزانية الدولة في 2013-2014، في الوقت نفسه الذي كان النفقات على التنمية القومية بين 10 و12 بالمئة[32].

لازم هذا المثلث (الانحياز الحضري ورأسمالية المحاسيب والهيمنة العسكرية) الدولة السودانية منذ عهد الاستعمار وحتى لحظة اشتعال فتيل ثورة ديسمبر 2018، كما رأينا في ما سبق وفي وصف ملابسات انطلاقها، وهو جذر المشكلة الاقتصادية السياسية في السودانية الذي لطالما عقّد المشهد الكلي وزاده عنفًا ودموية منذ الاستقلال وحتى اليوم. فاستدامة الانحياز الحضري على حساب الريف الذي يمثل أغلبية السودان مع استدامة عمل الاقتصاد كله لمصلحة فئة قليلة من أهالي الحضر تمثل الرأسمالية الريعية أو الطبقة البيروقراطية البرجوازية في الخرطوم، لم تكن ممكنة إلا بمزيد من العنف والهيمنة العسكرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق أنماط جديدة من العنف وعسكرة الصراع الاجتماعي أفضت إلى انفصال الجنوب ومن ثم إلى الحرب في دارفور، وهي الآن تهدد جوهر جهاز وفاعلية الدولة السودانية الحديثة التي ينبغي عليها أن تحتكر حق الاستخدام المشروع للعنف، كما يعرِّفها ماكس فيبر. مع ذلك نجد أن هذا الحق يتوزع اليوم بين عدة مؤسسات، منها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبقية الميليشيات العسكرية.

ثالثًا: تطورات الاقتصاد السياسي السوداني خلال العقد الأخير وبعد ثورة ديسمبر

حدثت تطورات في الاقتصاد السياسي السوداني تبلورت عقب ثورة ديسمبر 2018 وهي جديرة بالمناقشة. لذا سيركز الحديث في هذا القسم من الدراسة على تحولين هيكليين حدثا في الاقتصاد السياسي السوداني بعد ثورة ديسمبر 2018: أولهما ظاهرة تكوُّن روابط مؤسسية، أفضت إلى تكوين ثنائية تحالفية بين الهيمنة العسكرية (الجيش) ورأسمالية المحاسيب في الاقتصاد السياسي السوداني، ويتمثل هذا بما يعرف بـ«الشركات الرمادية». وثانيهما إنشاء روابط مؤسسية بين النخبة الريفية والميليشيات العسكرية ورأسمالية المحاسيب، وهذا يتمثل بالتطورات الاقتصادية لنفوذ قوات الدعم السريع.

1 – الشركات الرمادية للجيش السوداني

تاريخيًا، ومنذ الاستقلال، لم يكن للجيش السوداني أي مصالح في القطاعات الاقتصادية؛ فقد كان عبود والضباط الذين قاموا بانقلاب عام 1958 من المحافظين، الذين تربوا على الثقافة التنظيمية البريطانية، التي كانت تعدّ الجيش بمنزلة منظمة ذات انضباط عالٍ لكنها غير مسيَّسة[33]. أما نظام نميري العسكري (1969-1985)، فعلى الرغم من أن تكوين كبار ضباطه وانتماءهم كان مختلفًا عن الحكم العسكري الأول، الذي كان يهدف إلى إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية واجتماعية في السودان، فإن المحاولة الانقلابية التي قام بعض أعضاء الحزب الشيوعي والقوميين العرب بقيادة الرائد هاشم العطا، قد غيرت رؤية النظام وسياساته، فتراجع عن مشروع التأميم، كما تغيرت رؤيته لطبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به الجيش في حكم البلاد، فسعى الرئيس نميري سعيًا جادًا لتغيير عقيدة الجيش السوداني، فاضطر ضباط الجيش إلى تغيير أداء القَسَم من الدفاع عن الأمة والأراضي السودانية إلى الدفاع عن النظام الحاكم، كما أنشأ نميري «جهاز أمن الدولة» عام 1978، واعتمد عليه بصورة متزايدة لحماية أي تمرد محتمل من الجيش السوداني ضد النظام الحاكم، كما تحدثنا سابقًا[34]. وعلى الرغم من أن نميري أنشأ المؤسسة الاقتصادية العسكرية في عام 1982 لخدمة ضباط الجيش، وتقديم المواد الاستهلاكية والسيارات إلى كبار ضباط الجيش، وإرضاء الضباط المتقاعدين بإعطائهم مخططات زراعية لإبعادهم من السياسة، على الرغم من كل ذلك، «فإن الجيش السوداني لم يمتلك [في ذلك الوقت] أي مصالح تجارية أو اقتصادية»، وإنما تم تقديم كل ذلك لإرضاء قادة الجيش في مقابل السلطة والنفوذ المتنامي لجهاز أمن الدولة، كما أن هذه المؤسسة الاقتصادية العسكرية تم حلها في عام 1987 من جانب حكومة الأحزاب[35].

حدث التغيير الهيكلي لعلاقة الجيش بالاقتصاد تدريجًا في عهد الإنقاذ، ذلك بأن سياسات التحرير الاقتصاديّ التي طبقتها حكومة الإنقاذ في السنوات الأولى من عمرها كانت سببًا في إحداث هذا التغيير الجوهريّ في بنية مؤسسة الجيش السوداني وعلاقاتها، فلأول مرة في تاريخه يبدأ الجيش في التغول والدخول في قطاعات الاقتصاد وتأسيس شركات ومؤسسات تابعة له ولا تخضع لولاية وزارة المالية على المال العام. ومع صعوبة توافر المعلومات والتقارير حول المصالح الاقتصاديّة للجيش في عهد الانقاذ، فيمكننا أن نحدد عددًا من المجالات الاقتصاديّة التي يمتلك الجيش السودانيّ فيها نصيبًا معتبرًا ومؤثرًا[36].

ففي مجال الصناعات يمتلك الجيش مجموعة التصنيع الحربيّ التي تعمل في مجالات التصنيع إضافة إلى البحوث التقنيّة والإلكترونيّة. ويمتلك الجيش في مجال التصنيع أيضًا مجمَّع سارية للصناعات والأحذية، وشركة سونا غاز المتخصصة في غاز الوقود، ومجموعة شركات ومحطات بشائر للبترول ومشتقاته. كما يمتلك الجيش مصانع لتعليب الفاكهة والخضروات، ومصانع للزيوت والصابون. فضلًا عن مجموعة شركات جياد لتصنيع السيارات والشاحنات وقطع الغيار. ويمتلك الجيش أيضًا مجموعة الصافات القابضة للطيران المتخصصة في تصنيع وصيانة الطائرات وقطع غيارها. ويمتلك الجيش مصنع سور لصناعات الغزل والنسيج، الذي يعد أكبر مصنع نسيج في السودان. أما في مجال المالية والتأمين، فيمتلك الجيش شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، التي تعَدّ من أكبر شركات التأمين على مستوى السودان، كما يمتلك الجيش بنك أم درمان الوطني ثاني أكبر بنك في السودان بعد بنك الخرطوم. أما في مجال الإنتاج الزراعيّ والحيوانيّ، فيمتلك الجيش شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة، التي تتحكم في تصدير نسبة كبيرة من الصادرات الزراعيّة والحيوانيّة السودانيّة، وهي تتضمن ست شركات متخصصة تباعًا في تصدير لحوم الأبقار، ولحوم الأغنام والجمال، والمنتجات الجلديّة، والأسماك والبحريات، والدواجن والطيور، والأعلاف والمنتجات البستانيّة. كما يمتلك الجيش شركة زادنا القابضة التي تعمل في المنتجات الزراعيّة كذلك، إضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية في السودان. أما في مجال المقاولات والإنشاءات، فيمتلك الجيش الكثير من الشركات المتخصصة في الإنشاءات والمقاولات، مثل شركة بروج الاستشارية، وشركة بروج للمقاولات، وشركة شواهق الهندسية، وشركة الأشغال الهندسية، وشركة النصر للإسكان، وشركة روينا للإنشاءات، وشركة عزة للنقل. وفي مجال الخدمات الطبيّة والمستشفيات، يمتلك الجيش السودانيّ ما يعرف بالصندوق القوميّ لتطوير الخدمات الطبيّة ويتضمن عددًا من الشركات المتخصصة في صناعات الأدوية والمعدات الطبيّة، من ضمنها شركة علياء. كما يمتلك الجيش عددًا من الشركات الأخرى التي تعمل في كل القطاعات التجارية والاقتصاديّة مثل شركة الحلول المتكاملة، ومثل شركة أقلام للدعاية والإعلان، وغيرها من الشركات.

ومع غياب معلومات دقيقة عن إنتاج وحجم تأثير هذه الشركات في الاقتصاد السودانيّ من الصعب تحديد الأثر ومقدار سيطرة هذه الشركات على الإنتاج السودانيّ، لكن يمكننا القول بوجه عام إن هذه الشركات ليست شركات هامشيّة في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، بل يبدو أنها قادرة على دفع مصروفات الحكومة، كما صرّح رئيس المجلس العسكري الانتقاليّ، عبد الفتاح البرهان، في معرض حديثه عن طريقة إدارة المؤسسة العسكرية للبلاد في المرحلة الانتقالية قائلًا إن المجلس العسكري يدير اقتصاد البلاد من موارده الخاصة[37]، وبحسب وزير المالية، وافقت مجموعة شركات المنظومة الدفاعية (التصنيع الحربي) على دعم الحكومة الانتقالية بمبلغ 2 مليار دولار[38]، وهذا المبلغ يمثل 25 بالمئة من العجز المالي لكل المرحلة الانتقالية في السودان. جدير بالذكر هنا، أن هذا المبلغ دفعته مؤسسة واحدة فقط من مؤسسات الجيش السوداني! بل بحسب تصريحات وزير التجارة الأسبق، الراحل موسى كرامة، فإن هذه الشركات الرماديّة تستهلك ما يقارب 28 بالمئة من موارد الموازنة العامة[39]. كما ذكر التقرير الصادر عن منظمة الشفافيّة الدوليّة بأن هنالك ما لا يقل عن 160 شركة مسجلة خاضعة لسيطرة المؤسسة العسكريّة والأمنيّة، بل إن تغول الجيش في الاقتصاد قد أصبح قانونيًا ومؤسسيًا، فالمادة 49 من قانون القوات المسلحة قد سمحت للجيش صراحةً بإنشاء «أي مشاريع اقتصادية أو استثمارية» يراها الجيش مناسبة وأن يكون ذلك تحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع، وسوى هذه المادة فلا توجد أي لوائح أو ضوابط موجهة لدخول الجيش في القطاعات الاقتصاديّة والاستثماريّة[40].

خلق تغول هذه الشركات الرماديّة في الاقتصاد نموذجًا اقتصاديًّا ريعيًّا مسخًا، فما هو نموذج اشتراكيّ تم فيه تأميم كليّ أو جزئيّ لمصلحة الدولة (وليس للمؤسسة العسكريّة وكبار ضباطها)، ولا هو نموذج نيوليبراليّ يقوم على الخصخصة الكاملة وفقًا لقواعد السوق الحرة المعروفة. وبالتالي انتفت أي ديناميّة يمكن أن تقود إلى إحداث تنمية اقتصاديّة حقيقيّة. كان هذا على المدى المتوسط. إضافة إلى ذلك، ستواجه الحكومات الانتقاليّة صعوبات حقيقيّة في التحكم بصورة كليّة في الملفات الاقتصاديّة، لأن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات التي تدير هذه الملفات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها إلا بالدخول في حرب مباشرة مع المؤسسة العسكريّة. وهو ما ذكره البدوي في الرد على الاعتراضات التي قيلت له عن عجزه عن إدراج هذه الشركات تحت ولاية وزارة المالية والحكومة المدنية، حيث أشار البدوي إلى أن هذا أمر يقتضي تسويةً وتفاوضًا سياسيًا بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري تمامًا مثلما حدث قبل الاتفاق على الوثيقة الدستورية، وأن التعامل مع هذه الشركات الرمادية هو أمر يفوق صلاحيات وقدرات أي وزير في الحكومة الانتقالية لمعالجته بمبادرة فردية، وهو محق في ذلك[41].

2 – تغوُّل ميليشيات الريف في القطاعات الاقتصادية

الصفة الرئيسية الثانية للاقتصاد السياسي السوداني بعد ثورة ديسمبر 2018 هو تكون روابط مؤسسية بين القبيلة والنخبة الريفية، بدرجة من الدرجات، والميليشيات العسكرية والرأسمالية الريعية، وهذا يتمثل بسيطرة قوات الدعم السريع ذات القاعدة والتكتيك القبلي على جزء مهم من صادرات الذهب، إضافة إلى تأسيس هذه القوات شركةَ الجنيد وغيرها من الشركات لإدارة عمليات التعدين وبيع الذهب والاستثمار في عدد من القطاعات التجارية الأخرى[42]، يضاف هذا بالطبع إلى علاقات هذه القوات بالدول الخارجية والدعم الخارجي عبر مساهمتها في حروب خارجية بالوكالة مدفوعة الأجر. وبحسب تقرير صادر عن صحيفة الغارديان البريطانية فإن قوات الدعم السريع تحت قيادة اللواء محمد حمدان دقلو تسيطر على مناجم متعددة للذهب في دارفور ومناطق شمال السودان، حيث يسيطر «حميدتي» على جبل عامر للذهب في دارفور منذ عام 2017، ويسيطر كذلك على ثلاثة مناجم أخرى في جنوب كردفان منذ العام نفسه[43]. كما صدرت تقارير استقصائية عن منصة غلوبال ويتنس(Global Witness) تتبع علاقة صادرات الذهب السوداني بهذه القوات[44].

أطلق الباحثان مجدي الجزولي وإدوارد توماس على هذه الظاهرة «بعاعيت المخلوع»، إذ رأيا أن الميليشيا الريفية ذات المصالح الاقتصادية هي الإنجاز الوحيد والمتبقي والقابل للتصدير من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث تقوم أبرز ميليشيا من هذه الميليشيات وأكثرهم نجاحًا، وهي قوات الدعم السريع، بالسيطرة على جزء مقدر من إنتاج الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وكلها مصادر عملة أجنبية مهمة ومؤثرة سياسيًا واقتصاديًا. ومن ثم توسعت هذه الميليشيا لتتملك النصيب الأكبر من بنك الثروة الحيوانية بعد ثورة ديسمبر، ثم تشاركت مع رأس المال الإقليمي للاستحواذ على النصيب الأكبر من حصص المساهمين في بنك الخليج كذلك. وقد توسعت هذه القوات أيضًا واستطاعت استيعاب الميليشيات والعصابات الأصغر الأقل عددًا من دون أي تغيير في تركيبتها القيادية أو تغيير أصحاب الولاءات فيها[45].

أيضًا لا بد لهذا النفوذ العسكري – الأمني مع الموارد الاقتصادية أن يؤدي بطبيعة الحال إلى نفوذ سياسي ومناصبي، وهو ما حدث بالفعل. فقد عُين الجنرال حميدتي كنائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عقب الاتفاق السياسي في 17 آب/أغسطس 2019، وفي نيسان/أبريل 2020 عُين رئيسًا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم، وبعدها بشهرين أنشأ حميدتي «محفظة السلع الاستراتيجية» كهيئة تجمع مصدِّري الذهب والمصارف ومستوردي السلع المدعومة. وهذه مجرد نماذج من التعيينات الظاهرة سياسيًا، ومن المتوقع أن يكون هذا النفوذ العسكري والعلاقات الخارجية والموارد الاقتصادية قد ساعدت حميدتي أيضًا على التأثير في التعيينات السياسية والوزارية والمهنية داخل أجهزة الدولة.

من المهم كذلك الإشارة إلى أن هذا النمط المؤسسي للميليشيا الريفية ليس حكرًا على قوات الدعم السريع فقط؛ فالحركات المسلحة الموقعة اتفاقية سلام جوبا، التي حظيت بموجبها على تعيينات وزارية ومناصب سياسية ووضع قانوني شرعي، مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وغيرهما، قد بدأ بعضها بالفعل بتسكين وتمكين الموالين لهم داخل أجهزة الدولة[46]، وهو ما يتوقع أن يفتح فرصًا اقتصادية ومزيدًا من التوسع السياسي لهذه الحركات لاحقًا ضمن مفهوم «سوق الأعمال السياسية» السوداني الذي كتب عنه أليكس دي وال[47]. ومع الوقت يمكن التخلي تدريجًا عن المكون «القبلي أو الريفي» عند هذه الميليشيات وإدماج مجموعات أخرى ونخبة حضرية في هذه الميليشيات لمصلحة مزيد من التمدد في السيطرة والنفوذ العسكري – الاقتصادي - السياسي، ووقتها ستكون السمة الرئيسية الواحدة هي وجود روابط بين الهيمنة العسكرية، بمختلف مكوناتها من جيش وأمن وقوات دعم سريع وميليشيات من ناحية، والرأسمالية الريعية ذات الانحياز الحضري من ناحية أخرى.

النتيجة الطبيعية لهذه الأنماط الجديدة في الاقتصاد السياسي السوداني هي تدعيم القوة العسكرية (سواءٌ كانت متمثلة بالجيش أو بالميليشيات العسكرية)، وزيادة استقلالها وتغوّلها في الفضاء الاقتصادي والسياسي، فنجد أن هذه القوى أصبحت ذات موارد مالية مستقلة وموازية للدولة المركزية، كما أن نفوذها العسكري وقدرتها على شراء الولاءات والتحالفات قد زادت بسبب هذه الموارد، وهذا ما انعكس بدوره على نفوذ أكبر في الساحة السياسية مع توظيف هذا النفوذ السياسي للحصول على مزيد من الموارد الاقتصادية في الموازنات العامة للحكومات الانتقالية. من ناحية أخرى، نجد أن هذه الهيمنة العسكرية المستقلة استطاعت أن تخدم سياسات الإصلاح الاقتصادي المتسقة مع الرأسمالية الريعية عبر تطبيق سياسات رفع الدعم الكامل، الذي لم يتحقق إلا عندما أصبح رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية.

رابعًا: ملاحظات ختامية وبعض مسارات الحل الممكنة

للأزمة الاقتصادية السودانية

كانت لحظة اندلاع ثورة ديسمبر 2018 من اللحظات التي بلغ فيها الاقتصاد السوداني أحد اختناقاته الحرجة، التي عجزت حكومة الإنقاذ عن تجاوزها، فسقطت جزئيًا في نيسان/أبريل 2019، كما أن نشطاء الثورة كانوا على وعي جزئي بأزمة رأسمالية المحاسيب الريعية، التي جعلت كل الاقتصاد السوداني يعمل لمصلحة فئة قليلة من نخبة الريف والحضر، لذلك رفعوا كثيرًا من الشعارات المعبرة عن ذلك مثل: «سلميّة سلميّة، ضد الحرامية»، و«حكم العسكر ما بتشكر»، كما أنهم رفضوا مثلث الأزمة الاقتصادية السودانية المتجسد في شعار الثورة الرئيسي «حرية، سلام، عدالة». أعطت ثورة كانون الأول/ديسمبر فرصة وفتحت مسارات عمل للبدء ببناء اقتصاد سياسي أكثر عدالة واحتواءً لعموم السودانيين، وفرصة كبيرة لبناء نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن تطلعات هؤلاء السودانيين وآمالهم، ووفرت المرحلة الانتقالية التي ضعف فيها تأثير العوامل الاقتصاديّة والتاريخية في الواقع السياسيّ لمدة قصيرة للفاعلين السياسيين القدرةَ على التحرك في بعض المسارات التي لم يكن من الممكن التحرك فيها سابقًا. ذلك أن المراحل الانتقالية تتصف بأنها أوقات مفصليّة (Critical Junctures) يضعف فيها تأثير العوامل الهيكليّة (الاقتصاديّة والثقافيّة والأيديولوجيّة والتنظيميّة) في الفعل السياسيّ لمدة قصيرة نسبيًا، وهذا ما يؤديّ إلى توسيع خيارات الفاعلين السياسيين الأقوياء خلال هذه المدة القصيرة[48]. من هنا، فقد كان أمام الحكومة الانتقالية فرصة تاريخية للاستفادة من هذه الظروف التاريخية النادرة والمؤقتة لخلق واقع اقتصادي مختلف لعامة السودانيين. لم تقابل الحكومة المدنية السودانية هذه التضحيات والوعي بفعل وفكر مكافئ يمكن أن يصلح الأزمة الاقتصادية السياسية.

نقدم هنا، في إطار الحديث عن آفاق الحل، ملاحظات عامة حول نموذج الدولة التنموية. يمكن المرء، في هذا السياق، أن يجادل بأن صعود نموذج الدولة التنموية يعدّ من أهم الأحداث الاقتصادية والتنموية التي حدثت خلال القرن الماضي، بحكم أنه يسلط الضوء على تجربة دول محدودة العدد، في الشرق والجنوب الشرقي لآسيا، استطاعت خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا أن تخرج من دائرة الفقر أو الدول النامية لتنضم إلى نادي البلدان المتقدمة وتنافس بلدان العالم الأول الغربية في المنتجات الصناعية والتكنولوجية وجودة التعليم والصحة ورأس المال البشري[49]. ولا يقتصر إنجاز هذه الدول على النمو الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا الآثار الاجتماعية الواسعة. بل إن بلدًا مثل الصين، بحسب تصريحات البنك الدولي نفسه في نيسان/أبريل 2022، استطاع أن يُخرج 800 مليون شخص من تحت خط الفقر المدقع، وهي مساهمة تمثل 75 بالمئة من الجهود العالمية مجتمعة في تخفيف وإنهاء معدلات الفقر المدقع[50]. وترى هذه الدراسة أن إثيوبيا كانت واحدة من الدول المجاورة للسودان التي استلهمت هذا النموذج في خططها الاقتصادية القومية وخطابها التنموي. فقد قام رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي بنفسه بقيادة فريق من كبار المسؤولين للاتصال بالصين وطلب منها المساعدة الفنية على وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لإثيوبيا، مع مشاركة أفضل في الممارسات والدروس المستفادة من تجربة دول شرق آسيا، وأخيرًا نقل «العقلية والمنهجية» لكبار الموظفين والعاملين حول الدولة التنموية، بل إن ميليس نفسه كتب دراسة حول الدولة التنموية سمّاها الدول والأسواق: حدود/قيود النموذج النيوليبرالي والحاجة إلى الدولة التنموية[51]. كما ألهم نموذج الدولة التنموية الكثير من البلدان النامية حول العالم، في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وبقية البلدان الآسيوية للسعي لتكرار النموذج في تلك البلدان، وقد حقق بعض هذه المحاولات نجاحات قائمة حتى اليوم مثل رواندا وتنزانيا وموريشيوس وكوستا ريكا وغيرها من البلدان النامية، وبعض هذه الدول لم ينجح.

ليس من الضروري التركيز في هذا الاستلهام لنموذج الدولة التنموية فقط على النموذج الكلي ومحاولة استحضاره كأفق اقتصادي كامل، بل يمكن الاستفادة من النموذج لدراسة التحولات التي يمكن إحداثها في قطاعات إنتاجية معينة مثل الزراعة والاتصالات وإنتاج السكر والتعدين وغيرها من القطاعات التي إذا تم تطويرها وزيادة الإنتاجية فإنها ستؤثر إيجابًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية واقع حياة الملايين من السودانيين. ولعل منهجية التسوية السياسية التي صكها المفكر مشتاق خان تساعد على تنزيل نموذج الدولة التنموية على مستوى بلدان ذات تركيبة اجتماعية وسياسية واقتصادية مُغايرة للغرب ولبلدان شرق آسيا ولتحليل التحولات الاقتصادية في قطاعات بعينها من دون الحاجة إلى تحليل الاقتصاد ككل، وخصوصًا أن هذه المنهجية طُبقت لدراسة التحولات الاقتصادية في عدد من الدول الأفريقية ذات البنية السياسية-الاجتماعية الشبيهة بالسودان كما طبقت لتحليل قطاعات إنتاجية وخدمية معينة في الكثير من الدول النامية[52].

ومن مسارات الحلول الجديرة بالمناقشة نموذج التمكين الاقتصادي للمجتمعات[53]؛ لبناء مجتمعات محلية قوية ومستقلة في الريف السوداني. ويرى نهجُ التمكين الاقتصادي أن عمليةَ التخفيف من حدة الفقر عملية معقدة ومركبة ودينامية بطبيعتها، ولا تتعلق بالحصول على الخدمات المالية فقط. في هذه المنهجية إن أحد أهم تعريفات التخفيف من حدة الفقر هو معالجة الفقر بجميع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمؤسسية في وقت واحد، وهو ما يعني معالجة القضايا المتعلقة بمستوى الدخل، والإسكان، والوصول إلى الخدمات المالية، والصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والتنظيم والمشاركة السياسية. لذلك وفق هذه المنهجية يتحقق الحدّ من الفقر بالشمول الاقتصادي لا بالشمول المالي وحده. والهدف من الشمول الاقتصادي هو إقامة علاقة حقيقية بين المتلقي للتمويل وحركة الاقتصاد، حيث يضمن الشمول الاقتصادي لهذه الفئات الفقيرة مشاريع تربطهم بالاقتصاد الحقيقي من خلال اكتشاف فرص الاستثمار التي تتناسب مع مهاراتهم وحاجاتهم، وفتح قنوات اتصال مع الفاعلين الاقتصاديين، ووضع خطط لبناء القدرات الفنية والإدارية، وبالطبع توفير التمويل، إذ يؤدي تمويل سلسلة القيمة دورًا مهمًّا في تطوير المنتجات المالية المناسبة للشمول الاقتصادي. في هذا السياق، فإن تجربة التمكين الاقتصادي بقرية ود بلال تعدّ نموذجًا تنمويًا ملهمًا يستحق مزيدًا من الاهتمام، ويمكن أن يكون أفقًا للإصلاح الاقتصادي والتنموي في مجتمعات الريف السوداني. ذلك أن ذلك النموذج قد نجح في تحسين الواقع المعيشي لـ 2364 نسمة موزعين على 350 أسرة في تلك القرية، حيث استطاع هذا المشروع أن يحقق زيادة في الدخل الشهري للأسرة بلغ متوسطها 12,273 جنيهًا سودانيًا في الشهر (تعادل تقريبًا 159 دولارًا في الشهر في ذلك الوقت). أما في ما يتعلق بحساب الأثر التنموي للمشروع في زيادة الإنفاق الشهري للأُسر في قرية ود بلال فإن المشروع تسبب في تحقيق زيادة في الإنفاق يقدر متوسطها بـ 20,900 جنيه سوداني شهريًّا (تعادل تقريبًا 271 دولارًا شهريًّا في ذلك الوقت). هذا إضافة إلى أثر المشروع في تحسين البيئة التعليمية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير الأوضاع الاجتماعية والصحية في قرية ود بلال.

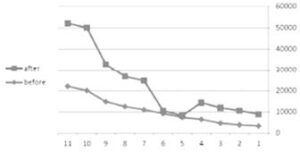

متوسط الدخل الشهري لعشر مجموعات من العيّنة البحثية

من أهالي القرية قبل وبعد إقامة المشاريع

أخيرًا، تجدر الإشارة هنا إلى أن تنفيذ نموذج التمكين الاقتصادي على مناطق واسعة ومتعددة في الريف السوداني يقتضي تفكيك هيمنة المركز (العاصمة) في السودان عندما يتعلق الأمر بتوزيع الموارد الاقتصادية وصنع السياسات والصلاحيات السياسية والقانونية عبر بناء منظومة حوكمة رشيدة تقوم على اللامركزية وتُعطى فيها مجالس الحكم المحلية والولائية المنتخبة صلاحيات سياسية وقانونية وتشريعية واسعة ومستقلة في مجالات صنع السياسات وإجازة القوانين. يقتضي بناء هذه المنظومة الرشيدة كذلك تفعيل فدرالية مالية يقوم فيها المركز (العاصمة) بدعم وتمويل الهياكل التنفيذية المنتخبة في المستويات الأدنى (حكومات الولايات والمحليات) بموارد اقتصادية كافية تقلل عجز الإنفاق وشح الموارد الذي تعانيه هذه الولايات والمحليات عند شروعها بالقيام بأدوارها التنموية والاجتماعية.

المصدر : https://caus.org.lb/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b3/