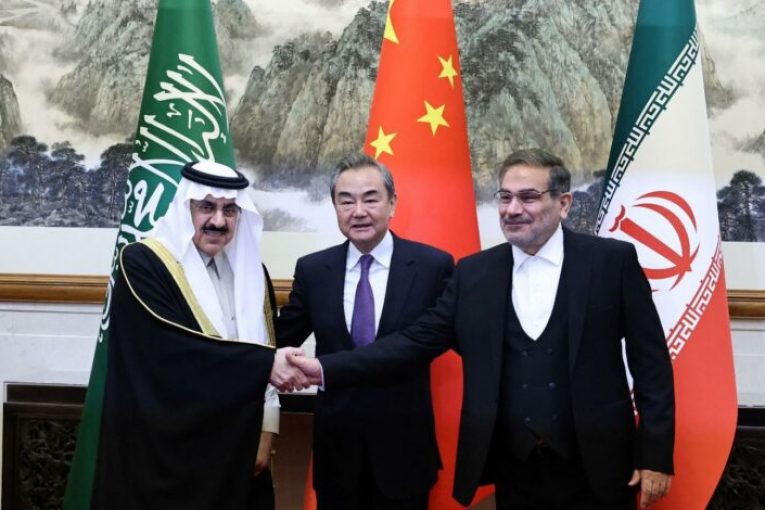

تتويجًا لمسيرة تفاوضية استمرت على مدار عامين من المباحثات على المستويين الاستخباراتي والأمني استضافتها ثلاث دول (العراق، وعُمان، والصين)، أعلنت السعودية وإيران يوم 10 مارس الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية خلال شهرين بحد أقصى ضمن تسوية جرى التوصل إليها عقب خمسة أيام من المحادثات غير المعلنة مسبقًا في بكين، خلال الفترة بين 6 و10 مارس، بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان. وتتضمن التسوية كذلك تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 17 أبريل 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 27 مايو 1998.

دور صيني متنامٍ

يكشف الاتفاق السعودي-الإيراني مَلمَحًا لعالم ما بعد الحرب الأوكرانية الذي لم تعد الولايات المتحدة تهيمن بمفردها فيه على هيكل توزيع القوة داخل النظام الدولي، فهو يُمثل تحركًا يبتعد قليلًا عن الأدوار الاقتصادية التقليدية للسياسة الصينية لتتجاوزها بالدخول إلى ساحة الصراعات الدولية، وبالأخص الشرق أوسطية التي تشكل مسرحًا لإعادة صياغة التوازنات الدولية، حيث تذهب بعض التقديرات لاعتبار إعلان المصالحة من بكين كسرًا لعقيدة كارتر لعام 1980 التي اعتبرت منطقة الخليج منطقة نفوذ حصري للولايات المتحدة. ويُبنى هذا الدور الجديد على نهج للعلاقات الدولية قائم على المصالح البراجماتية الاقتصادية وليس الحسابات الأمنية، كما أنها محاولة صينية لتقديم نفسها باعتبارها قوة دولية صاعدة قادرة على لعب أدوار عالمية فاعلة تساهم في إرساء الاستقرار العالمي، وتتجنب الأساليب التدخلية الغربية التي لم تعد تحظى بشعبية داخل المنطقة.

ويتسق هذا مع مساعي بكين لتقديم نفسها على الساحة الدولية باعتبارها “أمة سلام” وهي فكرة تشكل جوهر مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس شي جين بينج العام الماضي، وتؤكد على الأهمية القصوى لسيادة الدولة وتدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وإنهاء المواجهة بين التكتلات وتشجيع الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المزيد من الاستقرار واليقين في عصر متقلب ومتغير، مقابل تصوير الولايات المتحدة باعتبارها “داعية حرب” حيث تناول تقرير لوزارة الخارجية الصينية في فبراير الفائت “مخاطر الممارسات الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين ورفاهية جميع الشعوب”. ويلاحظ ترويج البيان الثلاثي للأفكار الرئيسية للدبلوماسية الصينية، بما في ذلك “تأكيد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول”، و”حث الدول على بذل كافة الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”، وقد صرح مسئول صيني رفيع المستوى بأن المحادثات كانت تطبيقًا ناجحًا لمبادرة الأمن العالمي.

وكان لإعطاء الولايات المتحدة الأولوية للمنافسة الاقتصادية والاستراتيجية مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن خلق فراغًا إقليميًا وترك السعودية وإيران للبحث عن شركاء جدد، ما أتاح فرصة للصين للتدخل بنفوذها الاقتصادي والدبلوماسي المتنامي لملء الفراغ في المنطقة، وكان أحد مظاهره تبني مبادرات دبلوماسية لإنهاء الخلافات بين القوتين الإقليميتين الرئيسيتين انطلاقًا من حقيقة أن ضمان مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في الشرق الأوسط يتوقف على ترسيخ الاستقرار بين دوله الرئيسية. وتحمل هذه الخطوة الصينية رسائل لواشنطن تُفيد بقدرتها على تطوير علاقات واسعة مع أطراف يعتبرون حلفاء تقليديين لها مثل السعودية. ومع ذلك لا تريد ولا تستطيع الصين حاليًا استبدال الدور الأمني التقليدي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا يطالب الصينيون بأن تكون المنطقة مجال نفوذهم الحصري ولا يفرضون نموذجهم التنموي وأيديولوجيته على شعوب المنطقة، وإنما يحاولون خلق بيئة مواتية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية.

ورغم محاولات الإيرانيين والسعوديين تحقيق انفراجة على مدار العامين الأخيرين برعاية وسطاء إقليميين وبالأخص العراق وعُمان، كان ضروريًا إيجاد رعاية دولية للمصالحة الإيرانية السعودية لضمان التزام طرفيها بشروط إتمامها. ولما كانت الرعاية الأمريكية غير ممكنة باعتبار العداء الأمريكي الإيراني، فإن الصين ظهرت كبديل مناسب نظرًا لتنامي مصالحها الاستراتيجية مع البلدين باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط الخام الإيراني وأكبر شريك تجاري خارجي للمملكة، ويبدو أن بكين استغلت مصالحها الاقتصادية لتحفيز البلدين للدخول في مفاوضات بينما توفرت بيئة سياسية مواتية، وعلى الأرجح تمت مناقشة الوساطة الصينية خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى السعودية في ديسمبر 2022، وكذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين في فبراير الماضي.

وقد سعت الصين من خلال رعاية المصالحة لإخراج نفسها من مأزق السير على حبل مشدود عندما عملت على توسيع علاقاتها بالجانبين السعودي والإيراني؛ فقد كان أحد أسباب حرص الصينيين على عدم الذهاب بعيدًا في تحالفهم مع إيران رغم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عامًا، تجنب إزعاج شركائهم الخليجيين، كما كانت الصين حذرة في تعزيز علاقاتها مع السعوديين لتجنب إغضاب طهران. كما تنبع أهمية المصالحة بالنسبة للصين من تأمين الممرات البحرية اللازمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية مثل مضيق هرمز وباب المندب وخليج عدن.

حسابات الطرفين

تَحَرُّكُ الطرفين السعودي الإيراني تجاه استئناف العلاقات بينهما في هذا التوقيت مدفوع بحسابات سياسية واقتصادية عديدة مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، ويُمكن استعراض دوافع الطرفين كالتالي:

• الطرف السعودي: حفزت عوامل متعددة القبول السعودي لإنهاء القطيعة الدبلوماسية مع إيران منها؛ التخلص من التزامها تجاه عالم أحادي القطب، والتطلع لدرجة أكبر من استقلالية السياسة الخارجية وتنويع شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الدولية الأخرى كالصين والهند وروسيا دون استبدال الولايات المتحدة مزودها الرئيسي بالأسلحة، وتوجيه رسائل لواشنطن بقدرتها على استغلال التحولات العالمية لاستكشاف خياراتها بعيدًا عنها بهدف خدمة مصالحها الاستراتيجية، لاسيمَّا مع تنامي حالة عدم الثقة الناتجة عن تجاهل واشنطن المخاوف الأمنية السعودية. وتطلع الرياض لإيجاد حلول سياسية لبعض الصراعات الإقليمية المرتبطة بمصالحها في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وربما يضمن الاتفاق وقف هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار عبر الحدود على المنشآت المدنية والنفطية السعودية.

علاوة على الدور المحرك لمتطلبات سياسة الإصلاح الداخلية لسلوك السياسة الخارجية للرياض، إذ ترتبط مصالحها الحالية بالأهداف السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية الواردة ضمن رؤية 2030 القائمة على تنويع الشراكات الإقليمية والعالمية للتكيف مع التغيرات النظامية العالمية، وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي للسماح للمملكة بتنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة المتعلقة بالتحول إلى حاضنة إقليمية للتمويل والأعمال والإعلام وصناعة الترفيه، ما يتطلب ترسيخ حالة من الأمن والاستقرار الإقليمي لا تتحقق بينما تستمر التهديدات العسكرية الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية ضد إيران والعكس، ومواجهة أحد الدول الإقليمية مخاطر الانهيار والفوضى.

• الطرف الإيراني: يتعلق قبول إيران عودة العلاقات بعوامل عديدة منها؛ تخفيف العزلة الإقليمية والدولية الناتجة عن تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، واكتشاف يورانيوم مُخصب بنسبة 84.7% في منشآتها النووية، ومساندة روسيا عسكريًا في حربها ضد أوكرانيا عبر إمدادها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، واستمرار الاحتجاجات الشعبية وقمعها، وطردها من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مما جعلها عرضة للانتقادات الدولية. كذلك، تطلع طهران التي تترنح تحت وطأة العقوبات الأمريكية إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتجددة مع السعودية. ويتفق استئناف العلاقات الإيرانية السعودية مع “دبلوماسية الجوار” التي تبناها الرئيس إبراهيم رئيسي منذ توليه منصبه في أغسطس 2021 عندما أعلنت الحكومة الإيرانية أن أحد أهدافها الأكثر أهمية في المنطقة التي يتعين تحقيقها بأولوية عالية هو بدء عملية دبلوماسية سلمية جديدة.

كما أنه في ظل ضغوط الاحتجاجات الداخلية تأمل طهران سحب الرياض دعمها لقناة إيران الدولية التلفزيونية المعارضة، والتي يديرها مواطن سعودي من لندن، وتُشاهد على نطاق واسع داخل إيران وتدعم الاحتجاجات، ووقف دعمها لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تعتبرها طهران جماعة إرهابية، وظهور النظام الإيراني بمظهر القادر على تحقيق إنجازات خارجية رغم الضغوط الدولية والمحلية. علاوة على أن هذا الاتفاق يقوض فكرة تشكيل تحالف أمني شرق أوسطي مناهض إيران الذي تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامته، وبالتالي تضمن طهران عدم انضمام العرب إلى أي جهد عسكري مستقبلي ضدها. وربما تساهم المصالحة في اتخاذ نهج مماثل من قِبل دول أخرى.

التداعيات الإقليمية

يتفاءل الكثيرون باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين الرئيسيتين في المنطقة باعتبارها خطوة أولى نحو خفض التصعيد وحل النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية، لكن لا يُمكن التوقف عند تبادل التمثيل الدبلوماسي للدلالة على نجاح التقارب السعودي الإيراني؛ فوجود السفراء في الماضي لم يمنع اندلاع الخلافات بين البلدين، وإنما يتعلق الأمر بتغيير السياسات الإيرانية الإقليمية؛ فإذا لم تغير إيران سلوكها فسيبدو الاتفاق وكأنه يركز فقط على قضايا محددة مثل إعادة فتح السفارات واستئناف العلاقات التجارية ووقف الهجمات وليس على تحقيق أمن واستقرار المنطقة ككل. ويُمكن استعراض التبعات الإقليمية المتوقعة للاتفاق كالتالي:

• مستوى الحضور الأمريكي بالشرق الأوسط: أظهرت الاستجابة الأولوية الأمريكية ارتباكًا واضحًا بدا معه عدم علمها أو توقعها للوساطة الصينية ونجاعتها، بما يُظهر نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا صينيًا متزايد في منطقة كانت محورًا رئيسيًا للسياسة الخارجية الأمريكية لعقود وتعتبرها واشنطن منطقة نفوذ خالصة لها. ولكن لا يُمكن تصوير الاتفاق باعتباره ضربة قاصمة للنفوذ الأمريكي في المنطقة أو كدلالة على استبدال الولايات المتحدة بالصين كزعيم إقليمي، فالأولى لاتزال تحتفظ بحضور مهمين داخل الشرق الأوسط بحوالي 34 ألف جندي أمريكي وتمتلك علاقات تسليحية قوية مع دوله الرئيسية، كما أن تحرك الرياض ضمن مسار أكثر الاستقلالية فيما يتعلق بمصالحها الإقليمية ليس موجهًا لواشنطن بقدر كونه يأتي في سياق المصالحات الإقليمية التي شملت قطر وتركيا، ولا يعني تخليًا عن الشراكة الأمريكية، فالأخيرة صنفت قطر حليفًا استراتيجيًا من خارج الناتو، رغم علاقتها الوثيقة بإيران.

• اتساع نطاق التطبيع العربي الإسرائيلي: تسعى الولايات المتحدة لإعادة صياغة النظام الإقليمي الشرق أوسطي بحيث تكون إسرائيل جزءًا أصيلًا من هيكلة الأمني، وتستغل واشنطن التهديدات الإيرانية لبناء تحالف عربي إسرائيلي ضدها، بينما تشكل المصالحة السعودية الإيرانية ضربة لتلك الجهود لأنها تخلق جبهة ضد المصالح الإسرائيلية بالمنطقة وتضعف الضغوط الأمريكية على السعودية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام، وربما تتمسك الرياض بتقديم واشنطن مغريات أكبر لقبول التطبيع مع إسرائيل كالحصول على ضمانات أمنية أمريكية والمساعدة في برنامج نووي مدني وتخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وهو ما يشكل انتكاسة لأحد أعظم انتصارات السياسة الخارجية لنتنياهو وهو اتفاقات التطبيع الإسرائيلية.

وعلى صعيد موازِ، ربما تؤثر المصالحة على مساعي حكومة نتنياهو لزيادة العزلة الإيرانية وتوجيه ضربات عسكرية مؤثرة للبرنامج النووي وقادة الحرس الثوري، فقد أرسلت إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الإسرائيليين لا يمكنهم الاعتماد على الرياض لدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، وهو أمر يؤثر سلبًا على سياسة إسرائيل الإقليمية ويعمق أزمتها السياسية الداخلية؛ لاسيمَّا أن الإعلان أظهر انقسامات بين السياسيين الإسرائيليين إلى حد توجيه بعضهم اتهامات بالفشل لحكومة نتنياهو وتأكيدهم أن الاضطرابات الداخلية ألهت الحكومة عن المخاوف الإقليمية الأكثر إلحاحًا مثل إيران. ومع ذلك، لا يُستبعد إمكانية تحرك السعودية على مسارات سياسية متعددة ومتوازية تشمل إيران وإسرائيل في آن واحد، على غرار النموذج الذي أظهر قدرة على إيجاد توازن من خلال الحفاظ على علاقات هادئة مع الإيرانيين وعلاقات دافئة مع الإسرائيليين، وربما سمحت الرياض لمسئوليها بتسريب شروطها للتطبيع مع إسرائيل إلى صحيفة وول ستريت جورنال ضمن سياسة التحوط الاستراتيجي ومحاولة موازنة مصالحها في ظل تخوفات تتعلق بتسوية طويلة الأجل مع إيران، كما لا يتوقع تخلي المملكة عن سياسة التواصل الخلفي مع إسرائيل.

• تهدئة التوترات الإقليمية: ساهم التنافس السعودي الإيراني في تصعيد العنف والتوتر الإقليمي، وبالعكس يُمكن للمصالحة إزالة أحد أكثر عوامل زعزعة استقرار الأمن الإقليمي منذ عقود، حيث تلعب دورًا إيجابيًا في تهدئة التوترات وتهيئة الأجواء لتحقيق انفراجات لأزمات المنطقة كلبنان والعراق، والتحرك باتجاه إيجاد تسويات سياسية لبؤر الصراعات النشطة التي تدعم فيها الدولتين أطراف متعارضة بالحوار والوسائل الدبلوماسية كاليمن وسوريا. لكنها بالمقابل لن تنهي بشكل فوري الصراعات ولن تعالج أسباب بشكل كامل.

ففي القضية اليمنية الأهم بالنسبة للسعودية، يُمكن للمصالحة ضمان منع استهداف الأراضي والمنشآت السعودية من قِبل الحوثيين، وتحسين بيئة الأمن البحري في مياه الخليج والبحر الأحمر، كما يُمكن أن تساعد في ترسيخ هدنة بين الأطراف المتحاربة وإعطاء الأولوية لإيجاد حلول سياسية للصراع، ومع ذلك لا يعني نهاية كاملة لجميع تعقيدات الصراع نظرًا لوجود عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، أولها امتلاك الحوثيين أجندة خاصة بهم وربما ينطوي ذلك على استمرار علاقاتهم بالحرس الثوري الذي يتبنى سياسات وأجندات مستقلة عن الحكومة، وفي الواقع ليس هناك ما يضمن عدم تعاون الحرس الثوري والحوثيين بطرق تجعل السعودية تشعر بالتهديد. وثانيها، أن المستقبل السياسي لليمن لا يُمكن تقريره بعيدًا عن الحوثيين. وثالثها، وجود جهات فاعلة أخرى في المشهد اليمني بجانب الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسهم الانفصاليون الجنوبيون الذين يضغطون من أجل دولة مستقلة ويمثلهم سياسيًا المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ربما يعارض أي صفقة تؤدي إلى حصول الحوثيين على أي نوع من النفوذ على جنوب اليمن، وقد علق أعضاء في المجلس على بيان المصالحة بقوله إنه لن يخضع لاتفاق بين السعوديين والحوثيين بشأن أي مسائل تتعلق بجنوب اليمن. وبالتالي فحتى وإن تم معالجة البعد الإقليمي للأزمة، تظل الدوافع المحلية قائمة وتتطلب حلولًا لإنهائها عبر دفع العملية السياسية اليمنية من أجل تحقيق سلام يمني-يمني حقيقي ومستدام.

ويأمل المتابعون أن يُسهم الانفراج الإقليمي في تحسين البيئة السياسية اللبنانية وكسر الجمود السياسي من خلال تسريع عملية انتخاب رئيس للدولة ما ينعكس على تحسن الوضع الاقتصادي المنهار، لكنه بالمقابل لن يكون كافيًا لتحقيق الإصلاحات الهيكلية العميقة المطلوبة لمعالجة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المستمر. كما أن جزءًا من الأزمة اللبنانية لا يرتبط بالعوامل الإقليمية بقدر المنافسة بين التيارات والجماعات والفصائل التي تسعى إلى فرض رؤاها للنظام على مشهد سياسي واجتماعي واقتصادي غير مستقر، وهذه الفواعل المحلية لديها أجنداتها الخاصة وتطلعاتها وضغوطها. أما على صعيد الأزمة السورية، فيمكن للمصالحة السعودية الإيرانية أن تجعل الأولى أكثر قبولًا لتسريع عملية إعادة دمج سوريا في الحظيرة العربية، وفي مرحلة لاحقة الاستعداد لإقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق.

• تأمين الممرات الملاحية: يُمكن للتقارب الإيراني السعودي طمأنة الدول المصدرة والمستهلكة للنفط بشـأن استمرارية إمدادات الطاقة وإبعاد ممرات الطاقة الدولية وتحديدًا في الخليج العربي ومضيق هرمز عن نطاق الاستهدافات، حيث أدت الهجمات الإرهابية وعمليات السطو أو اعتراض الناقلات ومصادرة حمولتها، إلى ارتفاع تكلفة التأمين ومن ثم ارتفاع أسعار سلاسل التوريد، فتأمين خطوط الإمداد ومنع المليشيات المسلحة من استهداف مصافي النفط على الساحل العربي للخليج ليس مجرد ترتيبات أمنية تهم السعودية وجيرانها فقط، بل هو مصدر قلق للأسواق العالمية.

• دفع المصالحات الإقليمية: يُمكن لنجاح الوساطة بين الخصمين الرئيسيين في الشرق الأوسط أن تمنح دول أخرى مساحة أكبر لإحداث تقارب مماثل؛ وبالأخص بالنسبة للبحرين، فإتمام المصالحة السعودية الإيرانية وتبادل السفراء سيجعل المنامة الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي ليس لها علاقات رسمية مع طهران. ويبدو أن البحرين تتحرك نحو خطوات مماثلة، فقد استقبل رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم وفدًا برلمانيًا إيرانيًا برئاسة عضو مجلس الشورى مجبتي رزاخة، يوم السبت 18 مارس الجاري على هامش أعمال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، داعيًا إلى توسيع العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية. وربما تتحرك المنامة بدافع تجنب أي محاولات إيرانية لزعزعة استقرار البحرين، لكن لا يتوقع أن تؤدي إلى تحول كبير في سياسة البحرين تجاه إسرائيل.

استنتاج ختامي

لا يُمكن القول إن عودة العلاقات بين السعودية وايران ستنهي حالة التنافس على الهيمنة الإقليمية التي ميزت العلاقات الثنائية منذ عام 1979، أو ستوفر حلولًا سريعة للقضايا الإقليمية المنخرط بها الطرفين المتنافسين؛ فلا يوجد مؤشرات على حدوث تغيير في الأهداف الاستراتيجية للنظام الإيراني التي تشمل الهيمنة الإقليمية وتوسيع نفوذها من خلال الوكلاء والمضي قدمًا في برنامجها النووي، لكنه يشكل مدخلًا للتباحث بشأن تسويات للقضايا الإقليمية المشتعلة ودفع إيران لمراعاة المصالح الخليجية وعدم استهدافها مما يقلل خطر نشوب صراع أوسع.

هذا ما يعنيه بالضبط محاولة التغلب على عقبات تحسين العلاقات التي تطرحها “المعضلة الأمنية”، وهذا الأخير مصطلح صاغه جون هيرز في كتابه الصادر عام 1950 بعنوان Idealist Internationalism and the Security Dilemma ويحكم العلاقات الإيرانية الخليجية، ويعني اتجاه الدولة لبناء قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية لأسباب دفاعية تتعلق بدرء المخاطر المتصورة، بينما تتحسب الأطراف المجاورة لنوايا عدوانية، مما يصاعد حالة العداء. وبالتطبيق تعتبر القيادة الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بمثابة تهديدات وجودية تستهدف النظام الإسلامي، وتنظر للعلاقات الأمنية الأمريكية مع السعودية ودول الخليج الأخرى باعتبارها تشكل تهديدًا متأصلًا لإيران، وبالتالي تسعى لمراكمة عناصر القوة بما في ذلك النووية كخطوة دفاعية لردع العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وتوظف ميليشياتها داخل الدول العربية مثل حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي وغيرها كخط دفاع أمامي ضد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية المحتملة. وبالمقابل دفعت التصورات الخليجية تجاه استعداد إيران لاستخدام قوتها ضد دولهم إلى تعميق علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة وربما إسرائيل أيضًا، وهو ما يعمق التصورات الإيرانية للتهديدات الإقليمية، وهكذا. وهذا ما يجعل التصورات العدائية لدى كل طرف تجاه الآخر قائمة، وتظل الجهود محصورة في محاولات إدارتها وتهدئتها، وهذا ما يجعلنا نتوقع استمرار حالة التنافس الإقليمي.

ولا يجب إغفال الطابع البراجماتي للسياسة الخارجية الإيرانية، فقبول التقارب مع السعودية لم يكن ليأتي إلا في ظل سياق ضاغط، ولم يترتب عن قناعة بضرورة تغيير سلوكيات سياستها الخارجية بالنظر إلى أن أولئك الذين يرسمون السياسة الخارجية الإيرانية ليسوا دبلوماسيين، بقدر كونهم أشخاصًا تعود خلفيتهم للحرس الثوري ومرجعيتهم الأساسية المرشد الأعلى، وهؤلاء يعتقدون أن أمن إيران لا يتحقق إلا من خلال نشر أيديولوجيتها، وبالتالي فإن الفكر الأيديولوجي التوسعي المهيمن القائم على مفاهيم تصدير الثورة والتمدد خارج الحدود وتوظيف الأذرع الخارجية لا يزال يشكل جوهر السياسة الخارجية. وهذه الأخيرة تتسم عملية صناعتها بالتعقيد والتداخل بين جهات عديدة تتنوع بين المرشد الأعلى ووزارة الخارجية وفيلق القدس والمجلس الأعلى للأمن القومي ما يجعلها عرضة لعدم الاستمرارية. هذا مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتقلبة للعلاقات السعودية الإيرانية بين الصعود والهبوط على مدار تاريخها منذ عام 1930؛ بما في ذلك خلال فترة حكم الشاه وعقب الثورة الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن الاتفاق لم يُحدد خطوات محددة أو آليات تنفيذية أو جدول زمني واضح لحل الخلافات الرئيسية، وأن إيران لم تتخلَّ عن طموحات الهيمنة الإقليمية عبر الاستمرار في تطوير برنامجها النووي والصاروخي الذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي من وجهة نظر السعودية.

ومن ناحية أخرى، رغم ما يعنيه الاتفاق من تنامي الدور الدولي لبكين وتحولها إلى قطب دولي فاعل بمنطقة كانت خاضعة تقليديًا بشكل مطلق للنفوذ الأمريكي، إلا أنه يشكل اختبارًا لقدرة الصين على تقديم مبادرات دبلوماسية ناجحة، فأي انتكاسة للمصالحة نتيجة التنافس الجيوسياسي السعودي الإيراني ستثير استفهامات بشأن قدرة بكين على لعب أدوار عالمية فاعلة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أحد مواطن الضعف للوساطة الصينية تتعلق بغياب ضمانات صينية إذا لم يحترم أحد الطرفين الاتفاقية، فأحد أسباب نجاح اتفاقيات السلاح العربية مع إسرائيل –على سبيل المثال– هو تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية للأطراف المتفاوضة.

.

رابط المصدر: