مايكل سينغ

جاءت الأخبار التي تسربت هذا الشهر بأن الصين وإيران توشكان على توقيع اتفاقية شراكة في المجالَين التجاري والعسكري أمدها 25 عاماً كصاعقة جيوسياسية في واشنطن، حيث قام أحد خصوم أمريكا الجُدد بتوحيد قواه مع أحد أعدائها منذ زمن طويل لتهديد المركز المهيمن للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتَعِد الاتفاقية بشكل طموح بدورٍ صيني ضخم في النمو الاقتصادي الإيراني، مقابل إمدادات منتظمة من النفط الإيراني المخفض السعر بشكل كبير.

ومع ذلك، لم تكن ردود الفعل في كل من إيران والصين حماسية فعلاً. فقد وصف منتقدو الرئيس الإيراني المحاصَر حسن روحاني الاتفاقية بأنها “معاهدة تركمانجاي” جديدة، تلك المعاهدة السيئة السمعة الموقّعة عام 1828، والتي تنازلت بموجبها بلاد فارس الضعيفة عن معظم جنوب القوقاز للإمبراطورية الروسية. أما في الصين، حيث سُئل متحدثٌ باسم الحكومة عن الاتفاقية، فتملّص هذا المسؤول عن الإجابة وتفادى انتقاد واشنطن، وأصرّ بلطف على أن إيران هي مجرد واحدة من العديد من الدول التي تعمل معها الصين على “تطوير علاقات صداقة طبيعية” وادّعى أنه لا يملك المزيد من المعلومات حول الاتفاقية التي تم الإبلاغ عنها.

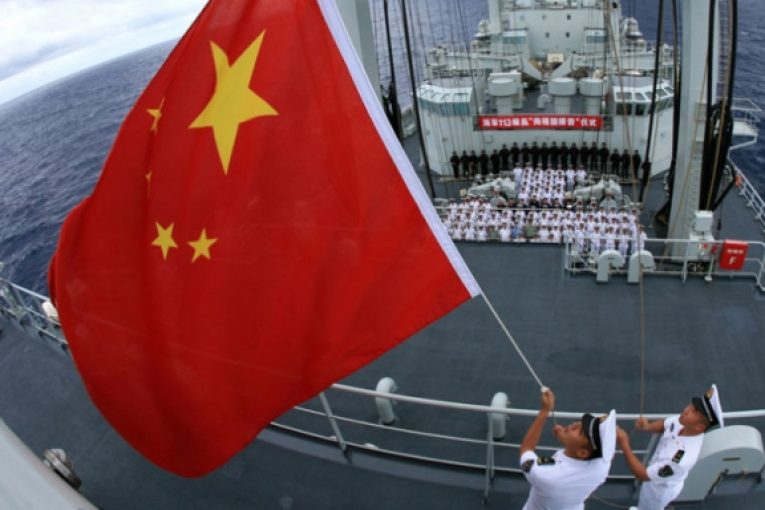

إن هذا التضارب بين طهران وبكين لا يوحي فعلياً بعلاقة حب ومودة بين اثنين من أعداء أمريكا، بل يكشف عن المعضلة التي يواجهها كلّ منهما في سعيه لإقامة علاقات أوثق مع الآخر – تلك المعضلة التي يمكن أن تلجأ إليها للولايات المتحدة لاستغلالها لصالحها. وفي السنوات الأخيرة، وبينما كانت واشنطن متورطة في صراعات غير مجزية في الشرق الأوسط، كانت الصين تعمل بهدوء على توسيع نطاق أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية وحتى العسكرية في المنطقة. إن دوافع بكين واضحة ولكنها متفاوتة: فهي تسعى إلى تعزيز مصالحها، كحاجتها الملحّة إلى واردات الطاقة وإلى الوجهات المناسبة لتصريف فائض الرأسمال والعمالة فيها. ومن الناحية التطبيقية، تحاول الصين الترويج لمبادرة “الحزام والطريق” التي يشتهر بها الرئيس شي جين بينغ وتهدف إلى إعادة رسم معالم الاقتصاد الإقليمي لصالح الصين مع التصدي لما تعتبره بكين مسعىً أمريكياً لاحتوائها. باختصار، تسعى الصين إلى ترسيخ نفسها أمام العالم – وشعبها – كقوةً عظمى قادرة على مواجهة الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يدرك القادة الصينيون أن القليل من القوى العظمى خرجت سالمة من مغامرات الشرق الأوسط، وأنهم يواجهون مجموعة هائلة من العقبات. فالانقسامات السياسية العميقة في المنطقة تجعل من الصعب على الغرباء تجنب الانحياز لطرف ما في النزاعات الكثيرة التي تدور فيها. ويشكل ذلك خطراً على الصين التي تسعى إلى مصادقة جميع الأطراف – إيران وإسرائيل والدول العربية على حد سواء – للاستفادة إلى أقصى حد من انخراطها في المنطقة مع تقليل التزاماتها. وبالتماشي مع هذا التوازن، تزامن تسريب خبر الاتفاقية الصينية -الإيرانية تقريباً مع موعد “منتدى التعاون الصيني -العربي” النصف السنوي الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، وأثار تصريحات عديدة عن علاقة الصداقة التي تربط الصين بخصوم إيران العرب.

والأكثر صعوبة هو الدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة في المنطقة، وخدم، للمفارقة، مصلحة بكين التي تعمل على توسيع مشاريعها الاقتصادية دون أن تتمكن من توفير الأمن الكافي لرأسمالها ومواطنيها المتواجدين في المنطقة. ورغم كل تبجّح الصين [بدبلوماسية] “الذئب المحارب”، إلّا أنها تواصل اختيار معاركها مع واشنطن. وقد آثرت حتى الآن إلى حدٍّ كبير عدم خوض هذه المعارك في الشرق الأوسط – على سبيل المثال، لا تفعل سوى القليل فيما يتخطى التلويح بالأصابع الدبلوماسية لحماية إيران من العقوبات الثانوية الأمريكية. لذا، بينما تسعى الصين إلى تحقيق مكاسب استراتيجية في الشرق الأوسط، فإنها تقوم بذلك بصمتٍ وهدوء – من خلال تعزيز دورها وتحدّيها لواشنطن دون ضجيج أو ضوضاء.

غير أن إيران، التي تُعتبر الشريك الأكبر للصين في المنطقة، تواجه معضلتها الخاصة. فتحت وطأة حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقتها الولايات المتحدة، أصبحت طهران بحاجة إلى ما تيسّر من الأصدقاء. وهنا تبدو الصين التي، بالإضافة إلى كونها دولةً غنية وقوية، تشارك إيران ميلها التحريفي إلى التصدي للدور الأمريكي في النظام العالمي، مطابقةً تماماً لما تحتاجه إيران.

لكن تاريخ إيران جعلها تتشكك من القوى الخارجية، ويبدو أن “المساعدة” الصينية في السنوات الأخيرة – شراء النفط الإيراني بكميات صغيرة وبخصم حاد وتكديس المنتجين المحليين الإيرانيين بواردات منخفضة التكلفة – لم تنجح في كسب مودّة الشعب الإيراني. ويبدو أن ما يريده الإيرانيون هو أن لا يكونوا شريكاً ثانوياً لأحد، بل أن يتمتعوا باكتفاء ذاتي وأن يكونوا على قدم المساواة مع [دول] أمثال روسيا والصين.

إن ما يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها الصين وإيران في تطوير علاقاتهما يشكل فرصاً أمام أمريكا القلقة من الشراكة بينهما. [وعلى هذا الأساس]، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى في كل خطوة إلى تأجيج المعضلات التي يواجهها كلٌّ منهما. يجب أن تؤكد، على سبيل المثال، على أن اعتماد إيران على الصين – بالإضافة إلى كونه مكلفاً – هو خيار سياسي وأن الباب لا يزال مفتوحاً لبقية المجتمع الدولي إذا كانت طهران مستعدة لتقديم تنازلات بشأن طموحاتها النووية وسياساتها الإقليمية. وينبغي على واشنطن أن تستعين بشركاء إقليميين – الذين قد يفضلون خلاف ذلك التمتع بفوائد العلاقات الجيدة مع بكين مع ترك الأمر للولايات المتحدة لمواجهة الصين عندما تعمل على تمكين إيران من خلال مبيعات الأسلحة أو الاستثمار.

دعونا لا نخطئ، فلطالما كانت العلاقة بين الصين وإيران مهمةً لكلا البلدين، حيث ساهمت على سبيل المثال في تعزيز أنشطة إيران النووية والصاروخية. وسواء اتخذت هذه العلاقات شكل اتفاقيات شراكة رسمية أو اقتصرت على تعاون ظرفي، فمن المرجح أن تنمو في السنوات المقبلة، حيث تحاول الصين استعراض قوتها أمام الغرب بينما تسعى إيران إلى تحصين نفسها من الآثار المدمرة للنفوذ الأمريكي وتعزيز نفوذها الإقليمي الخاص. ولكن في حين قد يكون تعميق العلاقات بين إيران والصين أمراً لا مفر منه، إلّا أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تدع الأمر أن يكون أكثر سهولة على طهران أو على بكين.

مايكل سينغ هو زميل أقدم في زمالة “لين- سويغ” والمدير الإداري لمعهد واشنطن. وقد نُشرت هذه المقالة في الأصل على موقع “نيويورك تايمز” على الإنترنت.

رابط المصدر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/when-china-met-iran