لويس دوجيت-جروس

يعكس لجوء بكين إلى الأدوات المدنية والعسكرية المتداخلة في الخليج الأنشطة التي تنفذها في المناطق المجاورة لها، ولكن الغرب يستطيع بسهولة التصدي لهذا النفوذ من خلال الاستفادة من رغبة المنطقة في إقامة شراكات متنوعة.

في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على إصلاح العلاقات مع شركائها في الخليج العربي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، يحظى توسّع نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي-الهادئ بمزيد من الاهتمام، بما في ذلك التقارير الأخيرة بشأن صفقات بحرية وأنشطة عسكرية أجرتها في جزر سليمان وكمبوديا. حتى أن بعض المعلقين انتقدوا البيت الأبيض معتبرين أن عزمه على مواجهة موسكو أدى إلى تأخير “التحوّل نحو آسيا” الذي طال انتظاره والذي سعت إلى تحقيقه ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة. إلا أن الحديث عن “التحوّل” غالباً ما يبالغ في تبسيط الوضع الجيوسياسي، لا سيما من خلال تجاهل التقدّم الذي تحرزه الصين في الخليج.

تعتمد نظرية التحوّل على افتراض أن بكين تعمل بشكل أساسي على تعزيز نفوذها في محيطها، ولكن استراتيجية الصين هي في الواقع عالمية وتستخدم الأساليب نفسها التي تطبقها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي مناطق أخرى، من بينها الخليج. وتستحق هذه الأنشطة اهتماماً أكبر من الغرب حتى لو لم تكن في طليعة أولوياته في الوقت الحالي.

طريقة العمل الاستراتيجية لبكين

يتمثل أحد التحديات في مراقبة نفوذ الصين في الخارج، في التمييز بين أنشطتها التقليدية في إطار اقتصادها البالغ 14 تريليون دولار واستراتيجية الحكومة المدروسة لبسط النفوذ. وهذا صحيح بشكل خاص نظراً إلى تداخل القطاعيْن العام والخاص في جمهورية الصين الشعبية. ومع ذلك، هناك العديد من الأنماط التي يمكن تمييزها في استراتيجية التوغل الصينية الطويلة الأمد.

وعلى وجه الخصوص، تسعى بكين جاهدة إلى ضمان أمن المعابر الضيقة على طرق التجارة العالمية، وتعزيز مصداقيتها العسكرية، وزيادة قدراتها على إبراز القوة. ويلعب التداخل بين مجالاتها المدنية والعسكرية، والذي يُطلق عليه أحياناً تسمية “الاندماج المدني-العسكري”، دوراً في هذه الإنجازات. وغالباً ما تستثمر الصين في البنى التحتية أولاً، لتعود وتُكمل العملية في النهاية من خلال مبيعات الأسلحة والتقارب الدبلوماسي. وغالباً ما تخدم الأنشطة التي قد تبدو غير مؤذية في حد ذاتها هدف دمج حلول الشبكات الصينية الصنع وغيرها من التقنيات في دول أجنبية، مما قد يمنح الشركات الصينية نفاذاً محتملاً إلى البيانات الحساسة. ويعقب ذلك اتفاقات مؤسسية تمهّد الطريق أمام ترسيخ موطئ قدم عسكري في النهاية.

على سبيل المثال، يتم استخدام “المنصة الوطنية للمعلومات العامة للنقل والخدمات اللوجستية” (“لوجينك”)، وهي نظام لجمع البيانات تموّله وزارة النقل في بكين، في معظم الموانئ التي تموّلها الصين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الخليج العربي والبحر الأحمر. وعلى الرغم من أن المنصة قد تبدو غير مؤذية، إلا أن الصين يمكن أن تستغل المعلومات الصادرة عنها تجارياً واستراتيجياً على حد سواء.

ما الذي فعلته الصين في الخليج؟

في السنوات الأخيرة، صبّت بكين تركيزها على نحو متزايد على 3 ممرات مائية رئيسية محيطة بشبه الجزيرة العربية، هي: قناة السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز. ويمكن للصين أن تطبق هناك نموذج التوغل الذي تعتمده حالياً بشكل مباشر أكثر مما يمكن تصوّره.

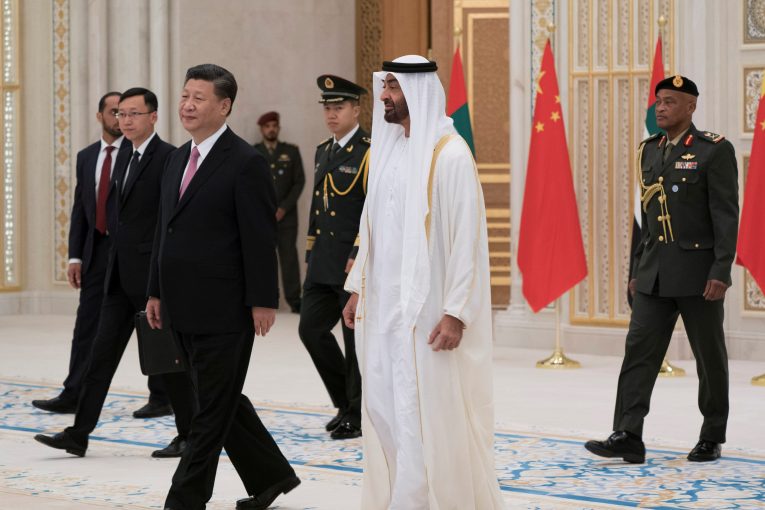

وتُعتبر حالة الإمارات العربية المتحدة خير دليل. ففضلاً عن إبرام اتفاقات تجارية مع بكين والتعاقد مع شركة الاتصالات الصينية “هواوي” لتوفير خدمات الشبكة المحلية، اشترت أبوظبي طائرات بدون طيار عسكرية صينية الصنع وطائرة تدريب من طراز “هونغدو إل-15”. وتعمل الجهود الصينية والإماراتية المشتركة تدريجياً على تحويل دولة الإمارات إلى مركز لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا التعاون الوثيق مبعث قلق حتى وإن لم تُأخذ في الحسبان التقارير التي تفيد بأن بكين تبني سراً منشأة بحرية في شمال أبوظبي. ونفت السلطات الإماراتية إبرام أي اتفاق لاستضافة مثل هذه القاعدة وذكرت أنها لا تؤمن بأن المنشأة مخصصة لأغراض عسكرية.

أما الوضع في السعودية، فيختلف بعض الشيء إذ تشارك الشركات الصينية بفعالية في تمويل وتجهيز “نيوم” – المشروع العملاق لـ “المدينة الذكية” – الذي طوّره الزعيم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويتردد أيضاً أن البلدين طوَّرا مشاريع مشتركة لتصميم طائرات بدون طيار وبناء صواريخ باليستية في المملكة، بالإضافة إلى صفقات شراء الأسلحة التي أبرمتها السعودية سابقاً.

ويتوِّج هذه الجهود، الدور الذي تلعبه شبه الجزيرة العربية في مساعي البحرية الصينية لتحقيق قدرات المياه الزرقاء. وكما يُبيّن مثال جيبوتي، يمكن لاحقاً توسيع الأرصفة التجارية التي تبنيها الصين لتشمل بنى تحتية ذات أغراض عسكرية. وبالمثل، تشير التقارير إلى أن القوات البحرية الصينية تلقت تدريبات على إعادة إمداد سفنها من سفن حاويات مدنية، مما يشير إلى توسيع نطاق نقاط الدعم العسكري المحتملة حول العالم. ويمكن أن تضمّ هذه النقاط مواقع في الإمارات والسعودية والبحر الأحمر، التي تُعتبر مهمة على نحو خاص لبكين باعتبارها بوابة إلى أوروبا.

ومع ذلك، تبدو مقاربة الخليج إزاء التعامل مع الصين فريدة من عدة نواحٍ. فبخلاف الدول الآسيوية التي فرضت فيها بكين وجودها، لطالما التزمت دول الخليج، والإمارات بشكل خاص، بسياسة تنويع شراكاتها. ففي أبوظبي، عمل المسؤولون على ترسيخ استقلالية استراتيجية إلى حدّ ما من خلال توسيع مجموعة مزودي الأسلحة والتحوّل إلى مركز اقتصادي وتجاري متعدد الأطراف. وبالمثل، تبدو الرياض مقتنعة بأن التعددية تمنحها ميزة أكبر ومجالاً للمناورة، بما في ذلك في علاقتها مع واشنطن. وقد التزم السعوديون بهذه السياسة حتى عندما اتجهوا إلى الصين لتكون أحد أبرز مزودي السلع والاستثمارات من أجل تلبية احتياجات شعبها الذي يجعل من المملكة بعدده البالغ 34 مليون نسمة دولة عملاقة من الناحية الديمغرافية في شبه الجزيرة العربية.

وحيث اختارت أبوظبي والرياض التعاون مع بكين طواعية، فهما أكثر استعداداً لتشجيع الوجود الصيني المتزايد في الخليج وعدم القلق كثيراً من أن تصبحا تابعتين لها. وقد نجح البلدان في الحفاظ على درجة كبيرة من الاستقلالية عن بكين لدرجة أنهما تبدوان أكثر ميلاً نحو الغرب في الكثير من النواحي نظراً لتطورات العمل الهيكلية والمجتمعية في مجتمعاتهما.

خيارات الدول الغربية

على الرغم من أن قادة الخليج يفضلون تعددية الأقطاب، إلّا أن وتيرة النفوذ الصيني ونطاقه المتنامييْن في المنطقة لا يزالان يستدعيان اتخاذ إجراءات مهمة للحفاظ على الروابط القوية لدول المنطقة مع الغرب، الأمر الذي يتطلب رداً يعالج في الوقت نفسه المشاكل العسكرية والاستثمارات والتحديات الرقمية – مع الحرص على اعتماد مقاربة غير تصادمية تحترم سياسة التنوع الاستراتيجي المعتمدة في كل دولة.

ونظراً للمصالح الأوروبية المهمة التي باتت على المحك في المنطقة، قد يشكل “الاتحاد الأوروبي” شريكاً مهماً في صياغة هذه الاستجابة وتنفيذها. وقد قدّمت بروكسل مبادرة مهمة في هذا الصدد في 20 حزيران/يونيو حين اعتمدت الدول الأعضاء السبعة والعشرون في “الاتحاد الأوروبي” – برئاسة فرنسا في ذلك الحين – استنتاجات بشأن شراكة استراتيجية مع دول «مجلس التعاون الخليجي» يمكن تطبيقها لمعالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً النابعة من النفوذ الصيني. فمن جهة، تقدّم الوثيقة محفزات يمكنها تعزيز نفوذ أوروبا، مثل الإعفاء من تأشيرة دخول منطقة “شنغن” لجميع دول «مجلس التعاون الخليجي» إلى جانب استثمارات في التوصيل البيني للبنى التحتية بموجب مبادرة “البوابة العالمية” لـ “الاتحاد الأوروبي”. وتشمل أيضاً ضمانات استراتيجية مثل إنشاء آلية تنسيق دائم في الأمن البحري في غرب المحيط الهندي والخليج العربي – وهي متابعة أساسية لمهمة المراقبة التي تحمل عنوان “التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز”. وتذكر الوثيقة أيضاً التعاون الهيكلي بشأن المعايير والأنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات ورقمنتها. وعموماً، تمهّد الوثيقة الطريق أمام تعاون سياسي ذات طابع مؤسسي بين “الاتحاد الأوروبي” ودول «مجلس التعاون الخليجي».

وفي السياق نفسه، على الحوار الجاري بين “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة بشأن الصين أن يغطي منطقة الخليج بشكل أكثر شمولاً، وكذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع نطاقاً. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات فرنسا و”الاتحاد الأوروبي“ لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تشمل بحر العرب وخليج عدن وبعض دول الخليج (مثل عُمان والإمارات). يتعين على إدارة بايدن أخذ هذا النطاق الموسع في الاعتبار عند السعي إلى مزيد من التعاون المخصص مع شركائها الأوروبيين.

.

رابط المصدر: