يُمثل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران خطوة استراتيجية من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة مختلفة من التنسيق أو التفاهم بين القوى الفاعلة فيها. وإذا جرت الأمور كما خُطط لها فإن ذلك سيؤطر لتحولات مهمة في السياسة الخارجية الصينية، والتي أصبحت لا تكتفي بالاعتماد على المُحدد الاقتصادي فقط، ولكنها قررت استخدام الأوراق السياسية والدبلوماسية للعب دور سياسي عالمي أكثر نشاطًا، مُستغلة بذلك العثرات الواضحة في السياسة الخارجية الأمريكية.

استغلال النفوذ

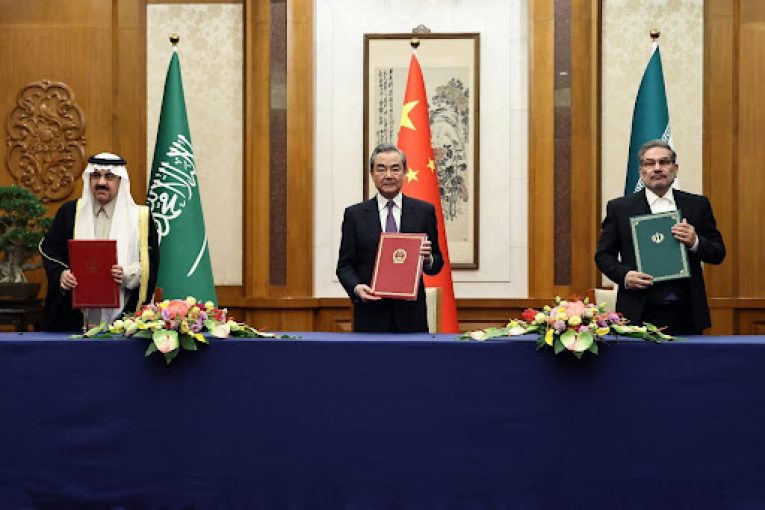

تُظهر التحركات الدبلوماسية المفاجئة التي قامت بها الصين مدى تراجع الدور الذي تلعبه “واشنطن” في الشرق الأوسط، وتُبرز “بكين” كقوة اقتصادية ودبلوماسية صاعدة. الأمر الذي دفعها للاستفادة من نفوذها العالمي للمساعدة في حل مشكلات الشرق الأوسط، وذلك بعدما استضافت “بكين” جلسة تفاوضية غير معلنة استمرت لمدة 4 أيام بين إيران والمملكة العربية السعودية لإنهاء الخلافات بينهما واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

وكان اقتراب الصين من دول الشرق الأوسط في بداية الأمر بهدف الحصول على الطاقة، لكن هذا الدور قد تطور وأصبحت شريكًا تجاريًا ومستثمرًا في مشروعات البنية التحتية وغيرها. وهذا لا ينفي أن الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، لكنَّ الصين قررت مشاركة “واشنطن” في هذا الدور خاصة في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، يؤشر نجاح الصين في استعادة العلاقات بين إيران والسعودية على نجاح نهجها في حل النزاعات والخلافات بين الدول من خلال الحوار والتشاور. ومُنذ وصول الرئيس “شي” إلى السلطة قبل عِقد من الزمن، حاول البحث عن دور للصين كقوة عالمية بشكل مختلف عن الدور الذي تلعبه “واشنطن” عن طريق مساعدة الدول في مواجهة التحديات العالمية. ولعل المرة الأولى التي مارست فيها الصين نفوذًا دبلوماسيًا في الشرق الأوسط كان خلال عام 2013، من خلال تقديم خِطة من أربع نقاط أعادت من خلالها صياغة الأفكار القديمة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنها فشلت في تحقيق أي اختراق للملف.

وعقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني العام الماضي، دعا “شي” إلى إطلاق مبادرة عن الأمن العالمي دعا فيها إلى الحفاظ على أمن العالم وأنه غير قابل للتجزئة؛ في محاولة من وجهة نظر المتخصصين في الشؤون الدولية لتمييز الصين عن المجتمع الدولي، مؤكدًا سعيه إلى حل الخلافات والنزاعات بين الدول سلميًا من خلال الحوار والتشاور، ودعم جميع الجهود التي تُفضي إلى التسوية السلمية للأزمات.

وأثارت تحركات “بكين” الدبلوماسية في النزاع الروسي الأوكراني دهشة الدول الغربية، إذ أكدت أهمية إنهاء الصراع بين البلدين، وانتقدت الدول الغربية بسبب تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تُسهم في استمرار الصراع، وحثتها على ضرورة التوقف عن إرسال الأسلحة والتركيز في كيفية إجراء محادثات للسلام بين البلدين، وأوضحت أن الدول النامية تعد من الأطراف الأكثر مُعاناة بسبب نقص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار في ظل استمرار الصراع.

إرهاصات الاتفاق السعودي الإيراني

مُنذ توليه الولاية الثالثة للصين، خطط الرئيس الصيني “شي جين بينج” لإقامة علاقات وثيقة مع إيران والمملكة العربية السعودية وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث التقى مع قادة الدولتين عِدة مرات في الأشهر الأخيرة، واستضاف الدولتين في الحوارات الأمنية الإقليمية التي تعقدها الصين، ودعم هذه الدول في مواجهة الانتقادات الغربية. كما أن أولى زيارات “شي” بعد إنهاء الصين لقواعد الإغلاق المُتعلقة بجائحة “كوفيد-19” كانت إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى إيران.

ومن خلال أخذ زمام المبادرة والفضل في إبرام الاتفاق بين إيران والسعودية؛ يستغل الرئيس “شي” تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، ويُقدم بلاده كبديل للنظام العالي الذي ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تمسك بزمام أموره منذ نهاية الحرب الباردة. ويُمكن النظر لتقوية “بكين” لعلاقاتها مع إيران والسعودية كذلك بوصفها توضيحًا لمساعٍ صينية لتقويض القوة الأمريكية في الشرق الأوسط مثلما تفعل “واشنطن” في اَسيا، خاصة وأن “وانج يي” كبير المبعوثين الدبلوماسيين للصين كان قد تطرق إلى أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين “طهران” و”الرياض” تبرز سعي الدولتين إلى التخلص من التدخلات الخارجية.

في السياق ذاته، شكل تخفيف حدة الصراع بين إيران والمملكة العربية السعودية تحديًا أقل لبكين؛ إذ كانت الصين في وضع جيد لاستخدام علاقاتها الجيدة مع الطرفين لبدء التفاوض؛ فالصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، كما تُعد الأخيرة واحدة من أكبر موردي النفط للصين. وعلى عكس واشنطن، تعلن الصين عن استعدادها للقيام بأعمال تجارية دون قيود.

وفيما يتعلق بإيران، يرى الرئيس الصيني إيران ذات أهمية استراتيجية بشكل كبير، بوصفها تتشابه مع بكين في انتقادها للغرب، فضلًا عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غنية بالموارد الطبيعية، علاوة على تمتعها بحدود استراتيجية، وتمتلك جيشًا قويًا، وتتشابه مع الصين في امتلاك كلتيهما لحضارة وتاريخ عظيم. ويُمكن القول إن ما جمع المملكة العربية السعودية وإيران والصين أن طبيعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينهم لا تتم من المنظور الغربي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى توتر العلاقات.

لكن في الأخير، سيبقى الاتفاق السعودي الإيراني والذي تم برعاية صينية رهنًا لعدد من الأمور المهمة، منها: أن إيران تتسم بقدرتها على إطالة أمد أي مفاوضات إلى ما لا نهاية بما يعقد المباحثات بين البلدين مستقبلًا، بالإضافة إلى طبيعة الملفات التي تتشابك فيها الدولتان وخاصة في اليمن التي تمتلك فيها إيران نفوذًا كبيرًا، ومن غير الواضح حتى الآن ما طبيعة المشاورات التي جرت بين البلدين فيما يتعلق بحل الأزمة اليمنية، وهو ما قد يعتمد بصورة كبيرة على ما ستقوم به طهران خلال الشهرين القادمين وهما المدة المحددة قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي.

هل تريد الصين النظر لها كصانع للسلام؟

انطلقت الرؤية الصينية للنظام العالمي وفقًا لمبدأ “عدم التدخل” في الشؤون الداخلية للدول، وباتت مشاركة الصين مع دول الشرق الأوسط في السنوات الماضية تتجذر حول تقديم المنافع الاقتصادية المتبادلة، وتجنب الشعارات الليبرالية التي يرفعها الغرب، وخاصة التدخل فيما يتعلق بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية، وفي هذا السياق، جاء الاتفاق السعودي الإيراني انعكاسًا لتلك الرؤية.

ومن خلال نجاح الصين في حث إيران والسعودية على التوصل إلى اتفاق فيما بينهما، فإنها أرادت -بعد ثلاث سنوات من العزلة التي أحدثها فيروس كورونا- على التأكيد وبسرعة على وجود بكين على المسرح العالمي من خلال عشرات الاجتماعات بين القادة والمسؤولين الصينين ورؤساء الدول المُختلفة في جميع أنحاء العالم.

وكذلك جاء الإعلان عن الاتفاقية في وقت تزايد فيه اللوم على الصين، خاصة مع تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب اتهام واشنطن لبكين بالتجسس من خلال إسقاط المنطاد الصيني، وروجت الولايات المتحدة عن استعداد الصين لتسليح القوات الروسية في الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تزايد النزعة المناهضة للصين في الكونجرس الأمريكي.

لذلك أرادت الصين إرسال رسالة للعالم بأنها صانعة السلام، وقدمت اقتراحًا مُنذ أيام لإنهاء القتال الدائر في كييف مُنذ أكثر من عام، وهو الاقتراح الذي قُوبل بالرفض من قِبل القادة الأوروبيين. وتتماشى التحركات الصينية الأخيرة كذلك مع مع “مبادرة الأمن العالمي” التي قدمها الرئيس الصيني لأول مرة قبل عام، والتي وصفها بأنها محاولة لتطبيق الحلول والحكمة الصينية على أكبر التحديات الأمنية التي تواجه العالم. والمبادرة تعيد أيضًا صياغة حقبة جديدة نحو “التعايش السلمي” والدعوة إلى نموذج جديد يتم فيه توزيع القوة العالمية بشكل أكثر عدلًا، ورفض للعالم أحادي القطبية ومواجهة الكتلة المهيمنة، في إشارة إلى الولايات المتحدة والتحالفات العسكرية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي.

ختامًا، تقدم الصين نفسها بأنها تملك “بديلًا أفضل”، وأنها حريصة على تهدئة الصراعات لا إشعالها، أو على الأقل لديها القدرة على حل النزاعات، مما قد يدفع دولًا أخرى إلى تجربة “الخيار الصيني” لحل نزاعاتها؛ وذلك استغلالًا لنجاح الصين ورغبتها في المزيد من النجاح. خاصة وأنه للمرة الأولى تلعب الصين دورًا “سياسيًا” على الساحة الدولية، بعدما عكفت في السابق على عقد اتفاقيات ذات طابع اقتصادي عاملة على تطوير “مبادرة الحزام والطريق”، وهي المبادرة الصينية التي قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكوين أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. وإذا ما قامت بكين باتباع نهج أكثر نشاطًا في الشرق الأوسط، فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير في نهجها الذي ظل لسنوات يرتكز على التجارة والاستثمار في المنطقة الغنية بالموارد، وهي التي كانت قد نأت بنفسها عن صراعات المنطقة والتي بدت عصية على الحل.

.

رابط المصدر: