دراسة لـ يهودا أودي ،ترجمة عبد الرحمن السيد

في 15 يناير 2011، وقع حدث غير مسبوق في تاريخ الدول العربية، فلأول مرة، تثور الجماهير وتُطيح بحكامها. حيث نزلت الجماهير التونسية إلى الشوارع وبقيت هناك حتى تنحي “زين العابدين بن علي” وفراره من البلاد، وبعد عشرة أيام من سقوطه امتلأت الشوارع الرئيسة في مدن مصر بالجماهير التي طالبت بتنحي الرئيس حسني مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 عامًا. وفي 12 فبراير 2011، وبعد 18 يوما من الاحتجاجات العنيفة، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي مبارك ونقل سلطات مبارك إلى المجلس العسكري، تبحث هذه الورقة في الملحمة المصرية في سياق الأحداث الجديدة التي تحدث في العالم العربي (الثورات العربية)، وهي لا تعالج احتجاجات جماعات المعارضة الإسلامية -خاصة جماعة الإخوان المسلمين- بل تقدم دراسة حالة في سياقات اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية (يمكن القول بأنها علمانية، وليس سياقات دينية). كما أنها تستعرض الأحداث التاريخية الأخيرة في منطقة النيل وتقارنها بالمظاهرات العنيفة وأعمال الشغب التي حدثت في الماضي. وتكمن أهمية هذه الورقة في دراستها لدور القوات المسلحة في كل حالة، فضلا عن أهمية نتائجها التي تشير إلى أن الانتفاضات الشعبية -يبدو أنها- تكتب نهاية الدور المحوري للجيوش العربية[1].

كلمات مفتاحية: مصر؛ الربيع العربي؛ الجيش المصري؛ حسني مبارك؛ الانقلاب.

مقدمة وإطار نظري

شهد الشرق الأوسط الحديث العديد من التغيرات في السلطة على مر السنين، وأفضل دولتين تجسدان هذه الحقيقة التاريخية هما سوريا والعراق. ففي سوريا حدث 17 انقلابا عسكريا أو محاولة انقلاب بين (1949 – 2013)؛ وشهد العراق 14 انقلابا أو محاولة انقلاب بين (1936 – 1968)، حيث أصبح الاستيلاء العسكري على السلطة أمرا شائعا في الدول العربية، وبسبب الحدوث المتكرر لتلك الانقلابات، فإنها أصبحت لا تمثل مفاجأة للشعب. بل إن انتشار هذه الظاهرة والإذعان الشعبي لها جعلها تبدو كأنها “عملية طبيعية”، أي أن الانقلابات العسكرية برزت كمرحلة “طبيعية أو ضرورية” في تطور الدول العربية المستقلة في حقبة ما بعد الاستعمار (Be’eri 1966)، وفقا لبيري الذي ذكر في كتابه -ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي- (1966 – ص 15:

- العالم العربي يعيش أزمة عميقة من التخلف (يمر بمرحلة انتقالية صعبة) ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التغيير الثوري في الهيكل والنظام الاجتماعيين.

- لا توجد أي قوة يمكن أن تعيد هيكلة النظام بخلاف كتائب الضباط (الجيش).

- بكل تأكيد، القادة العسكريون لديهم إمكانية القيام بالتغييرات اللازمة.

في الواقع، منذ أول انقلاب في العالم العربي في العراق في أكتوبر 1936[2] -بقيادة الجنرال بكر صدقي- وحتى يناير 2011 أدت الانقلابات العسكرية إلى صعود وسقوط العديد من الحكام في المنطقة (فاينر 1962) ففي انقلاب صدقي -وتحت ذرائع مختلفة- تم نشر القوات بقيادة الضباط واستولوا على الحكومة. واستولى الجيش على السلطة لأنه -وفقًا لنظرية “العملية الطبيعية” (Be’eri 1966)- يمثل القوة الوحيدة التي يمكنها تغيير الحالة القاتمة للمجتمع العربي، وإجراء الإصلاحات اللازمة للنهوض به. تلك المسلحة –دائما ما- تمتعت باحتكارها للقوة (أي الأسلحة) وتمتعت أيضا بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، وهي موحدة أيضا ومنظمة في هيكل هرمي مركزي يخضع أعضاؤه لنظام صارم، ومع أنهم مستقلون عن السكان المدنيين إلا أنهم عادة ما يتلقون دعما منهم (Finer 1962).

ومع ذلك -فإلى جانب المزايا المتأصلة في القوة السياسية للقوات المسلحة -كما يدعيFiner (1962) فإن لديها أيضًا عددا من نقاط الضعف، وأبرز نقطتين هما: أولًا: يفتقر الجيش إلى “القدرة الفنية” لدعم وإدامة وقيادة مجتمع مدني متطور ومتقدم، ولهذا السبب -حتى في الدول التي حكمها جنرالات وضباط عسكريون (مثل سوريا والعراق وإسبانيا)- فإن معظم أعضاء الحكومة من المدنيين. ثانيًا: ترتبط نقطة الضعف الثانية ارتباطًا مباشرًا بالطريقة التي ينظر بها الجيش إلى الحكومة أي: بصفتها غير دائمة، وكيفية إدراك الشعب لما يجري. ولأن العملية غير مشروعة أساسا فإن القوات المسلحة تفتقر إلى “الحق الأدبي في الحكم”.

وفي حين أن الانقلابات العسكرية أمرٌ شائع في منطقة دول البحر المتوسط، وإذا نظرنا في الحالة المصرية، نرى أن المنطقة لها تاريخ طويل من الانتفاضات المدنية واعتماد الحكام بقوة على القوات المسلحة لإخماد تلك الانتفاضات. فكانت أول محاولة مدنية للإطاحة بالنظام -الذي أثر بشكل كبير على العديد من الشباب المصري من جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية- هي ثورة 1919 (غيرشوني 1980). صحيح أن مصر لم تكن مستقلة تماما في ذلك الوقت وأن الشعب كان يثور ضد المحتل البريطاني، ومع ذلك على الرغم من أن شعار الثورة عزز الشعور بالقومية المصرية بالنسبة للعديد من الطبقات، وأرسى أسس السياسة المحلية، فإن الشباب كانوا يفتقرون إلى القدرة (القوة) لإنهاء الاحتلال، فقمع البريطانيون أعمال الشغب في غضون أربعة أشهر.

في فلسفة الثورة، يحكي ناصر (1959) عن ثورة 1919 وتداعياتها، ويعتقد أنه على مر التاريخ، تقوم الشعوب بنوعين من الثورة: الثورة السياسية، والثورة الاقتصادية – الاجتماعية، تفصل بينهما فترات قصيرة أحيانا، وأحيانا أخرى طويلة. فالثورة السياسية تحرر الشعب، أي أنها تطيح بحاكم مستبد أو تطرد قوة احتلال وتعيد الحكم إلى الشعب. ويكمل ناصر: ومع ذلك، فإن الشرط الحاسم لنجاح الثورة هو “وحدة جميع العناصر الوطنية، واندماجها ودعمها المشترك لبعضهم البعض، فضلًا عن التجرد من أجل مصلحة البلاد ككل”.

ومن ناحية أخرى، فإن الثورة الاجتماعية والاقتصادية هي: صراع بين طبقات المجتمع حتى يتم تحقيق العدالة لجميع أبناء الوطن. وملامحها البارزة هي: انهيار القيم، وتقويض المعتقدات، والمواجهات بين طبقات المجتمع المختلفة؛ نتيجة لانتشار الفساد والشك والأنانية والكراهية.

ولهذا السبب، يؤكد ناصر (1959، ص 38) على أن ثورة 1919 فشلت، “وتآكلت وتفككت” بين هاتين الثورتين: “إن الصفوف التي احتشدت في عام 1919 لمواجهة الاستبداد كانت بعد فترة من الزمن منشغلة بالصراعات الطبقية، فكانت النتيجة فشلًا تامًّا”، وفي ضوء ذلك، يكتب ناصر: وفي الظروف التي نشأت بعد عام 1919، “أصبح من الواضح أن الجيش كان يجب أن “يصبح القوة الوحيدة القادرة على العمل”.

تطلب الوضع قوة متجانسة، وأن يؤمن أعضاؤها ببعضهم البعض وأن يحوزوا في أيديهم أدوات القوة المادية لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، ومثل هذه الظروف لم توجد إلا في الجيش.

في الواقع، -في يوليو 1952- كان أعضاء حركة الضباط الأحرار بقيادة ناصر ومحمد نجيب وعبد الحكيم عامر، هم الذين وقفوا وراء الثورة التي أطاحت بالملك فاروق وحولت مصر إلى جمهورية. ألهم ذلك الانقلاب العسكري الناجح في مصر رجال الجيش في أماكن أخرى من العالم العربي للإطاحة بالحكومات والأنظمة وحلها. وخلال عقد من الزمان، كان هناك 14 انقلابا أو محاولة انقلاب في سوريا والعراق والسودان والأردن واليمن ولبنان، جميعها كانت بقيادة الجيش، كما كان الجمهور في الغالب سلبيًّا، ونادرًا ما نزل إلى الشوارع (Be’eri 1966).

وإذا عدنا إلى الساحة المصرية، يمكننا أن نرى أن الجماهير لم تكن دائما حيادية أو غير مبالية بالأوضاع، ففي أوقات الأزمات وعندما أحس الجمهور بعجز الحكومة كان يعرف كيفية القيام باحتجاجات عاصفة إلى حد الإطاحة بالنظام.

كل من دراسة الحالات الأربع الواردة أدناه – أربعة أحداث مهمة خلال رئاسات ناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، وفي التاريخ المصري ككل- تمثل اندلاع أزمة داخلية بين الشعب والنخبة الحاكمة، وفي كل منها تدخلت الأجهزة الأمنية (في بعض الأحيان كان هناك تدخل مباشر من قبل القوات المسلحة) لقمع أعمال الشغب. ويمكن لوصف وتحليل كل حالة إلى جانب المقارنة بينهما أن يقدم صورة تفصيلية لنجاح أحداث يناير وفبراير 2011 والتي سنتكلم بالتفصيل عنها، مقابل فشل الاضطرابات السابقة في مصر.

خيبة أمل: أعمال شغب فبراير 1968

بعد الهزيمة في يونيو 1967، مرت مصر بعدة اضطرابات تجلى أحدها في المحاكمات الاستعراضية لكبار ضباط الجيش الذين أُلقي عليهم اللوم في الكارثة. وفي حين أن الشعب دعم الرئيس ناصر وأراد أن يبقى في منصبه، فقد طالبوا بأجوبة على سبب خسارة الحرب، وكان يجب على ناصر أن يستجيب بسرعة لمطالب الجمهور، ونتيجة لذلك تمت محاكمة 50 من كبار الضباط وأعضاء النخبة الحاكمة المصرية في 22 يناير 1968. وأوردت لوائح الاتهام جرائم تتعلق بالأمن القومي وشملت اتهامات بالتآمر للإطاحة بالنظام، غير أن المتهمين أنكروا هذه التهم واستغلوا المحاكمة لمهاجمة النظام ورأسه، كما زعموا أن ناصر قاد حكومة فاسدة قمعت بشكل منهجي حريات الشعب المصري. وانتشرت مشاعر الغضب والإحباط فوق الشعور بالصَّغَار والعجز التي أعقبت حرب الأيام الستة بين المواطنين المصريين. وفي أواخر فبراير نزلت الجماهير إلى الشوارع في أول احتجاجات من نوعها في تاريخ نظام ناصر احتجاجًا على زعيمهم الموقر (Monthly Survey 1968، Kapeliuk 1978، Blanga 2008).

وفي 20 فبراير، أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكما بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما على أربعة من كبار ضباط القوات الجوية المصرية حيث تم تحميلهم مسؤولية انهيار القوات الجوية في الساعات الأولى من الحرب، وبرأت ساحة ضابطين من جميع التهم. وفي اليوم التالي خرج الكثير من العمال -الذين حرضهم نشطاء من الاتحاد الاشتراكي العربي (ASU)- من المصانع العسكرية في حلوان احتجاجا على تلك الأحكام. وكان لهؤلاء العمال أيضا دافع أبعد للخروج، فلقد كانوا يشعرون بالقلق من أن النظام قد يحاول استعادة صدارة الجيش على المجتمع المصري التي كان يتمتع بها قبل الهزيمة في يونيو 1967 (Abdullah 2008, Palanga 2008).

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا بالنسبة للعمال في المصانع الأخرى في المنطقة للانضمام إلى الاحتجاج، وبدأت الأحداث تتجه إلى العنف عندما قامت وحدات الشرطة –التي تم استدعاؤها لإعادة النظام- بإطلاق النار على المتظاهرين. وفي 24 فبراير، ألهمت الأحداث التي وقعت في حلوان الطلاب بالنزول إلى شوارع القاهرة والإسكندرية. في البداية، كانت هناك نداءات تسخر من “الخونة” أي ضباط سلاح الجو المدانين (كبها 1995)؛ ومع ذلك ومع تزايد سخونة الاحتجاجات، بدأ الطلاب وبشكل مدهش في تغيير نغمة الاحتجاج لتتحول ضد ناصر ونظامه. وعلى وجه الخصوص، طالب الطلاب بإجراء محاكمات جديدة للضباط، وإرساء العملية الديمقراطية في مصر، وإجراء انتخابات برلمانية حرة، والقضاء على الرقابة على الصحافة، وحرية التعبير، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، اجتمع ممثلو الطلاب مع السادات -رئيس مجلس النواب وقتها- في مبنى المجلس (السادات 1978)، وخلال الاجتماع وجه الطلاب انتقادات ضد رؤوس النظام وأنماط حياتهم المترفة في ظل معاناة المواطنين المصريين من الفقر. ولم يتم التوصل إلى حل وسط. وفي تلك الليلة أصدر وزير الداخلية أمرا بحظر المظاهرات، وعلى الرغم من الحظر الرسمي واصل الطلاب احتجاجاتهم في اليوم التالي، واضطرت قوات الأمن إلى التدخل -مثلما حدث في حلوان- وفتحت النار على المتظاهرين من أجل تفريقهم. وفي 26 فبراير وبعد يومين من الاحتجاجات العاصفة، قررت السلطات المصرية إغلاق الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، وتقرر أيضا إلغاء الأحكام ومحاسبة ضباط القوات الجوية في محاكمة جديدة. وهذا ما وضع حدا للاحتجاجات (عبد الله 2008).

شيء ما في نظام (ناصر) الصلب قد تصدع، فاشتعال أعمال شغب فبراير 1968 كان نتاج الشعور باهتزاز الصورة الذاتية للمصريين بالإضافة إلى الضربة الشديدة لسيادة مصر بين الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد المصريون إيمانهم بأنهم يمتلكون القدرة على التقدم وأن يصبحوا جزءًا من العالم الحديث. فلقد كانت ثورة الضباط الأحرار في يوليو 1952 مصدر فخر وأمل لمستقبل أكثر إشراقا لمصر، وهو مستقبل تضمن الازدهار والنجاح والاحترام، ومع ذلك فإن الانهيار التام للجيش في ساحة المعركة -بعد 15 عاما- فجّر فقاعة الأحلام المصرية. ففجأة، بدا أن كل إنجازات الثورة قد باءت بالفشل. حيث أصبح الحلم المصري بزعامة القومية العربية العظيمة على وشك الانهيار. كما أصبحت الخسارة الإقليمية لشبه جزيرة سيناء، وفقدان السيطرة على قناة السويس، وإخلاء المدن على ضفتها بمثابة دليل على ضعف الدولة المصرية. وباستمرار الأوضاع على هذا النحو، فقد تبين الطريق المسدود الذي كانت مصر تسير فيه (أرشيف الدولة الإسرائيلية 1969، Shai 1976).

فمصر كانت بحاجة إلى التغيير وناصر يعرف ذلك، لقد فهم أيضًا أنه لن يكون قادرًا على توحيد الجماهير المصرية حوله إلا إذا وعد بتقديم التغييرات التي طلبوها، أو على الأقل تقديم خطة من شأنها -عمليا- تحقيق طموحاته الخاصة تحت غطاء عمل واسع النطاق من أجل مصلحة مصر. بمعنى آخر، ففي حين أن الشعب أراد الديمقراطية وإلغاء القيود المفروضة على الحريات الفردية، أراد الرئيس المصري توجيه سياساته في اتجاه مختلف. وبعد عام من اندلاع أعمال الشغب – في 30 مارس 1968- قدم ناصر للشعب المصري مذهبه المتمثل في “القضاء على نتائج العدوان”. وقد استندت خطة عمله إلى عنصرين رئيسيين: أولًا، تركيز جميع القوى المصرية -العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية- على الحرب ضد العدو الصهيوني “من أجل تحرير الأرض وتحقيق النصر”. ثانيًا، أراد تعبئة الشعب المصري -بكل طاقاته وقوته- “لتحرير الأرض وتحقيق النصر وما بعد التحرير والنصر”. وبالمثل، أراد ناصر توحيد الأمة المصرية تحت أجنحة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي من خلال إجراء انتخابات جديدة وإنشاء حكومة جديدة وتغيير أعضاء الحكومة السابقين. وفهم السادات أن خطة العمل هذه لم تكن أكثر من حيلة لتحويل انتباه الجماهير “والحد من مشاعر السخط الشعبية” (السادات 1978، بيتي 1994، ناصر 2001).

عبد الله الأحمر[3]: الانتفاضة الطلابية – يناير 1972

في أواخر ديسمبر 1970، وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أطلق السادات على 1970 “عام “، لكنه رأى أيضًا أن الأشهر الستة الأولى من عام 1971 هي الأشهر الحاسمة. وقد نتج عن هذا: الإعلان بأن عام 1971 سيكون “عام الحسم[4]“. ومع ذلك، عندما مر عام 1971 دون التغيير المأمول، أُجبر السادات على أن يشرح لشعبه سبب استمرار الركود في الساحتين السياسية والعسكرية (الأرشيف الوطني 1970-1973)[5]. وفي خطابه للأمة في 13 يناير وفي مذكراته (المحفوظات الوطنية 1970-1973، السادات 1978، ص. 226-227، الجمسي 1993) ربط السادات قراره بعدم تجديد الأعمال العدائية ضد إسرائيل بالحرب بين الهند وباكستان التي اندلعت في ذلك العام، حيث ادعى أن اهتمام السوفييت مُنصب على هذا الصراع، وبالتالي لم يستطع شن معركة حاسمة على الساحة الشرق أوسطية، وكانت نتيجة ذلك الخطاب أن استقبل العالم العربي هذه الحجة بخيبة أمل وسخرية، وفشل السادات في إقناع الشعب المصري بذلك.

لم يمر وقت طويل حتى صبّ الناس مشاعر الإحباط والغضب على النظام وقائده. فبعد ثلاثة أيام من خطاب السادات للأمة، نظم طلاب قسم الهندسة في جامعة القاهرة احتجاجات عاصفة سرعان ما امتدت إلى الجامعات الأخرى في العاصمة. كانت مزاعم الطلاب والتي أيدها عدد من أعضاء الحكومة أن الرئيس السادات يفتقر إلى الإمكانات اللازمة لمواجهة التحديات المحلية والأجنبية؛ فعلى وجه الخصوص لا يستطيع القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل كما وعد. ولمدة 13 يومًا، تظاهر الطلاب وقاموا بأعمال شغب ونشروا مقالات ساخرة عن السادات ونشروا الفوضى في البلاد. كما كانت رموز الثقافة الغربية –أيضًا- هدفا لغضبهم (Meital 1977، Hinnebusch 1985).

ومع ذلك، وعلى الرغم من الفوضى العنيفة، فلم تكن أعمال الشغب تفتقر إلى التوجيه ولم تكن تخلو من التنظيم والقيادة، حيث تم تأسيس منظمتين طلابيتين عند اندلاع التمرد: اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة واتحاد الطلاب. وتم تقديم قائمة من المطالب للقيادة المصرية، وكان من أهمها: رفض أي حل سياسي مع إسرائيل، وإلغاء قبول مصر لقرار مجلس الأمن رقم [6]242، والدعم الكامل للمنظمات الفلسطينية، وتأميم الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وإعلان اقتصاد الحرب، وفك الارتباط بين الاقتصاد المصري والسوق الرأسمالية العالمية، والسماح بحرية التعبير في الجامعات، كما طالب الطلاب أيضًا بأن يأتي الرئيس المصري إلى حرم جامعة القاهرة ويشرح سياساته وخططه المستقبلية (Meital 1977، Beattie 2000).

أبدى السادات رد فعل بارد على تضامن الطلاب القوي مع بعضهم في مواجهة رئيسهم وحكومتهم والسياسة المصرية، ففي خطابه أمام مجلس الشيوخ في 17 فبراير ذهب إلى حد التأكيد على أن إسرائيل هي من أشعلت المظاهرات ووقفت وراءها (الأرشيف الوطني 1970-1973م). تجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من العدد الكبير من الإصابات بين المتظاهرين والشرطة على حد سواء، فقد التزمت الشرطة بأقصى درجات ضبط النفس ، ومع ذلك، فإن ضبط النفس هذا لم يمتص الغضب. وفي 24 يناير، اقتحم رجال الشرطة القاعة الرئيسة لجامعة القاهرة واعتقلوا 1000 طالب، وأوقفوا الإضراب الذي استمر منذ بداية أعمال الشغب. كما أعلنت السلطات نهاية الفصل الدراسي في جميع أنحاء مصر. ولم يمنع هذا الإجراء حوالي 20 ألف طالب من القدوم إلى الحرم الجامعي والذهاب إلى ميدان التحرير في القاهرة من أجل التظاهر ضد السادات والبدء في إضراب جديد (Beattie 2000، Abdalla 2008).

وفي الوقت نفسه، بدأت التقارير المقلقة تصل من جبهة قناة السويس، ففي نفس اليوم عاد الجنرال محمد أحمد صادق -وزير الحربية- من جولة في القناة والتقى السادات في القصر الرئاسي. حيث التقى صادق بالجنود وقادة الفِرق خلال جولته التفقدية، وذكر أن الاحتجاجات الطلابية كان لها صدى واسع داخل الوحدات العسكرية، وقال إن هناك خطرًا من انتشار الاحتجاجات إلى الجنود، حيث 70.000 منهم من طلاب الجامعات وكان هذا جزءا كبيرا من الجيش وخاصة بين وحدات النخبة وصغار الضباط. وفي أعقاب تقرير وزير الحربية، ضغط كبار القادة العسكريين على الرئيس لاتخاذ تدابير صارمة وحاسمة لقمع أعمال الشغب دون تأخير، فقد اعتقدت النخبة العسكرية أنه سيكون من الصعب جدا وقف الانتفاضة إذا وصلت الاضطرابات إلى الشباب والطلاب بالجيش باعتبارها ستشكل تهديدًا خطيرًا للنظام. وقرر السادات العمل قبل فوات الأوان، فأمر الجيش بإخماد أعمال الشغب الطلابية. وفي 24 و25 يناير، فرقت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة واعتقلت حوالي 2000 طالبا. وفي 26 يناير -بعد 11 يومًا من بدئها- انتهت أعمال الشغب وتوقفت التوترات في القاهرة (ايرليش 1983، بيتي 2000). ومع ذلك، فإن وصمة تحدي النظام تركت بصماتها على العقل المصري والدولي إلى درجة أنه كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان السادات يستطيع البقاء في السلطة والاهتمام بمن قد يحل محله إذا سقط (الأرشيف الوطني 1970-1973[7] (.

وعلى الرغم من استعادة الحكومة الهدوء والنظام، واصل الطلاب أنشطتهم السرية. حيث نظموا أنفسهم سِرًّا، ووزعوا نشرات مناهضة للنظام، وسخروا من سياسات السادات الفاشلة وقيادته الضعيفة. كما جرى تصويره على أنه انهزامي جبان “تخلى عن طريق ناصر”. وقبل أكتوبر 1973، كانت هناك العديد من المظاهرات الغاضبة ضد السادات، والتي ركزت على قراره بعدم شن حرب على إسرائيل. ومن وقت لآخر، كانت هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب الجامعات في القاهرة، واعتقل المئات منهم. فقد كان من الواضح للجميع -وخاصة للرئيس المصري- أن الغضب والعنف قد يخرج عن السيطرة مع بداية العام الدراسي 1973-1974 والذكرى الثانية لأعمال الشغب. كان هناك قلق أيضًا من احتمال قيام طلاب الجامعة المجندين للخدمة بتمرد عسكري. في النهاية -كما نعلم- فإن حرب يوم الغفران -التي هزت ليس فقط مصر وإسرائيل ولكن العالم بأسره- بدأت في 6 أكتوبر 1973، وحتى من خلال خطاب السادات الذي أعلن فيه أن “هدف مصر القومي الرئيس هو القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية”، فإن أحداث يناير 1972 –بلا شك- كان لها تأثير حاسم على قراره بمهاجمة إسرائيل (شاي 1976، إيرليش 1983، بيتي 2000).

“دعهم يأكلون الكعكة”: انتفاضة الخبز – يناير 1977[8]

من أبرز مظاهر الشغب التي اندلعت عام 1972 ظهور الماركسيين كأقوى قوة سياسية طلابية، وبشكل عام، لعب اليسار -إلى جانب الناصريين- دورًا مِحْوَرِيًّا في أعمال الشغب الطلابية، وبعد انتهاء أعمال الشغب حققوا مكانة أكثر قوة في السياسة المصرية. ومع ذلك، فإن انتفاضة الخبز -في 18 و19 يناير 1977- تميزت عن الاضطرابات التي وقعت قبل خمس سنوات بثلاث سمات رئيسية. أولًا، في 1972 احتلت قضية الشرف القومي المصري مركز الصدارة؛ بينما أصبح الآن المحفز للاحتجاجات الوضع الاقتصادي في مصر. ثانيًا، شاركت العديد من قطاعات المجتمع المصري في انتفاضة الخبز وليس فقط طلاب الجامعات (على الرغم من أنهم لعبوا دورا رَئِيسِيًّا). ثالثًا، على النقيض من الاحتجاجات المبكرة التي قام بها الشارع -والآن وللمرة الأولى منذ انقلاب الضباط الأحرار- اعتبرت الأحداث “الاندلاع الأخطر للمظاهرات وأعمال الشغب” منذ 1952 يوليو، وكان “قطاع الطلاب مسؤولًا إلى حد كبير عن تحويل أعمال الشغب إلى تهديد حقيقي للنظام “(ايرليش 1983).

تلاشى الأمل في أن تكون حرب أكتوبر أولى الخطوات على الطريق نحو سلسلة من التغييرات على الصعيد المحلي بعد بضعة أشهر من نهاية الحرب؛ حيث أثرت الحياة اليومية والصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وأزمة الإسكان والفوارق الاجتماعية على العمال في المدن الكبرى والمحافظات، وكذلك على الطلاب سواء أولئك الذين أكملوا تعليمهم العالي أو الذين خرجوا من الخدمة العسكرية بعد الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، رأى السكان عمومًا –واليسار خصوصًا- سياسة السادات المتمثلة في “الانفتاح الاقتصادي” باعتبارها السبب الرئيس للفجوات الاجتماعية والفساد المستشري في النظام، على سبيل المثال استخدم الرئيس المصري الاستثمارات الأجنبية والمبالغ الضخمة من الأموال التي تدفقت إلى مصر لشراء ولاء النخبة العسكرية والمناصب الاجتماعية والاقتصادية العليا. كما قطعت مصر السادات العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وبدأت في التحرك نحو الولايات المتحدة الأمريكية حيث استنكرت المعارضة ذلك التحرك باعتباره “إمبريالية” “ومادية” “وليبرالية”. والأسوأ من ذلك، توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل كخطوة أولى نحو حل دبلوماسي للنزاع بين البلدين. ومن المفارقات أن هذا الانحراف الجذري عن سياسات عبد الناصر أدى إلى اندماج اليسار المصري والناصريين والإسلاميين في كتلة واحدة مناهضة للسادات. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الجماعات تعمل بشكل منفصل -في الغالب- ولم تخش من استخدام العنف ضد النظام ورموزه (التمان 1978، شامير 1978، إيرليش 1983)[9].

كان اليسار -والذي كان منتشرًا بين الطلاب والعمال على حد سواء- القوة الأكثر تنظيمًا وصخبًا وحشدًا. وبالتالي، فقد كان التحدي الأكبر للنظام. وعلى الرغم من سياسة السادات في البداية والتي سمحت بل وشجعت الأنشطة السياسية والإسلامية في الجامعات والنقابات الطلابية من أجل إضعاف الجناح اليساري زادت قوة اليساريين بشكل مطرد، حيث انضمت إليهم مجموعات أخرى؛ وتحالفوا معا وانتقدوا النظام ورأسه، حتى قرر السادات حظر النشاط السياسي في الجامعات ورغم ذلك لم ينجح، حيث أعيد تشكيل المجموعات الطلابية المحظورة تحت أسماء جديدة[10]، واستمرت المنشورات اليسارية مثل (صوت الطالب) الناطقة باسم طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بنشر أفكارها المناهضة للسادات. ولم يقتصر الأمر على ذلك ففي بعض الأحيان أيضًا كانت هناك مظاهرات عنيفة مثل موجة الشغب في أواخر نوفمبر 1976. بالنسبة للسادات، كانت الاضطرابات التي أحدثتها هذه المجموعة الهامشية الصغيرة والمنظمة بمثابة إنذار أحمر لتنبيهه إلى أقلية متماسكة وعنيدة وذات قوة (Erlich 1983).

وفي 17 يناير 1977، أعلن السادات عن تخفيضات في الدعم المخصص للمنتجات الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطهي وكذلك الصابون والسجائر والبنزين -لاحظ أن نظام الدعم أمر حيوي لكثير من المصريين، لأنه يتيح لهم شراء المواد الغذائية والملابس- ومع ذلك، فإن الدعم يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانية الحكومة (أكثر من مليار دولار) ويأتي في النهاية على حساب التنمية الاقتصادية. لقد فهم السادات ذلك وحاول منع انهيار اقتصادي محتمل لكنه لم يتوقع أن يؤدي هذا إلى إشعال فتيل انتفاضة جماعية هي الأشد والأخطر منذ انقلاب الضباط الأحرار (Lippman 1989).

وفي اليوم التالي عندما عرف الناس بالمرسوم الاقتصادي، غمرت الجماهير الشوارع. وهددت انتفاضة الخبز تلك أو ثورة الجياع بإسقاط النظام. كان العمال من حلوان والإسكندرية أول من نزلوا الشوارع وانضم إليهم طلاب من جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، وطوال الوقت، انخرط اليسار بعمق في الإمساك بالخيوط التنظيمية وإشعال النيران وسرعان ما امتدت الاحتجاجات العنيفة إلى العاصمة والمحافظات والجامعات والمدارس الثانوية هناك. ونزلت الجماهير إلى الشوارع ودمرت كل شيء في طريقها، كما هتف المتظاهرون: “ناصر! ناصر!” “بنته بتلبس آخر موضة .. واحنا بنسكن عشرة في أوضة”. لكن الهتاف الذي أظهر بشكل أقوى شدة غضب الجماهير على الرئيس المصري كان “يسقط مع الخديوي!” مما يعكس رغبتهم في رؤية السادات يسقط مثل الخديوي الفاسد (مسح الشرق الأوسط المعاصر 1976-1977، المسح الشهري 1977، ليبمان١٩٨). وبسبب التأزم الشديد للأوضاع؛ استدعى السادات الجيش، وفُرض حظر التجول في القاهرة والإسكندرية ومدينة السويس، ودخلت قوات عسكرية كبيرة مراكز المدينة وبدأت في قمع أعمال الشغب. عاد “الهدوء” إلى مصر في 20 يناير، لكن النتيجة كانت مدمرة: 79 قتيلًا و 800 جريحٍ، واعتقل 1250 (ليبمان 1989 ، بيتي 2000).

وفي نفس اليوم، استسلم السادات لطلب الجماهير وألغى تخفيضات الدعم. وألقى باللوم على الشيوعيين في التخطيط لأعمال الشغب والتآمر ضد النظام. ولردع ومنع تكرار مثل هذه الأحداث، أصدر السادات سلسلة من المراسيم التي تنص على عقوبة السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام لمن ثبت بحقه عضوية المنظمات الإرهابية، والتحريض ضد الحكومة، والمشاركة في وقف العمل بشكل يُضر بالاقتصاد المصري. وتم الموافقة على هذه القوانين الجديدة في استفتاء وطني في 11 فبراير 1977 بأغلبية 99.42 ٪ (Erlich 1983، بيتي 2000).

“وَأُهَيِّجُ مِصْرِيِّينَ عَلَى مِصْرِيِّينَ” (سفر إشعياء 19: 2): ثورة يناير 2011 والإطاحة بحسني مبارك

في 17 ديسمبر 2010، أشعل محمد بوعزيزي -شاب تونسي يبيع خضروات- النار في نفسه للاحتجاج على مصادرة الشرطة لبضاعته، تلك النيران التي أحاطت بجسده لم تشعل فقط بلده حيث أطلق المواطنون عليها “ثورة الياسمين” وأطاحوا بالرئيس بن علي، ولكنها أيضا أشعلت العالم العربي بأسره. ففي الأسابيع التي تلت ذلك، اندلعت أعمال شغب في اليمن والجزائر والبحرين والأردن وسوريا ومصر. وفي مصر، بدأت ثورة في ٢٥ يناير ٢٠١١ أذهلت العالم بأسره عندما تكشفت، وغيرت وجه الشرق الأوسط.

لقد حظي الشعب التونسي بدعم الشعوب العربية التي نظمت مظاهرات دعم أمام السفارات التونسية في بلدانهم بما في ذلك السفارة التونسية في القاهرة. وبعد فترة وجيزة بدأ المتظاهرون المصريون بتوجيه احتجاجاتهم إلى حكومتهم (المصري اليوم 2011). حيث تم التخطيط لاحتجاج جماعي في 25 يناير في القاهرة. أبلغ كبار المسؤولين الصحافة أن النظام سيسمح لهذه المظاهرات بالقيام بها كوسيلة للسماح للسكان بالتنفيس عن غضبهم. وبشكل عام، كان المتحدثون الرسميون عن النظام يميلون إلى التقليل من أهمية الاحتجاج مع تحذيرهم من أي محاولات لخرق القانون أو الإضرار بالصالح العام (France 24 – International News 2011a, Al-Ahram Weekly 2011b).

وعلى الرغم من محاولات الحكومة المصرية لردع المتظاهرين، فقد جرى تنظيم المظاهرة كما هو مخطط لها، وقام المتظاهرون بأكثر من مجرد التنفيس عن غضبهم، ففي اليوم المحدد، خرجت حشود من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة والإسكندرية ومدينة السويس واشتبكوا مع وحدات الشرطة التي أُرسلت لتفريقهم، وعلى عكس الأحداث السابق استعراضها أعلاه، لم تُنظم هذا المظاهرات من قبل قطاع أو حزب معين، فلأول مرة على الإطلاق استخدم الشباب (بما في ذلك أولئك الذين حصلوا على تعليم عالي) هواتفهم المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من أجل نشر تواريخ ومواقع المظاهرات والمواقع التي سيلتقون فيها. وكانت احتجاجاتهم موجهة ضد الفساد الحكومي، والاعتقالات التعسفية، وتعذيب نشطاء المعارضة، وقمع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مطالب بالإصلاح الحكومي، كما هاجمت الحشود أيضا نية مبارك توريث ابنه جمال كرسي الرئاسة وهي فكرة حيكت -وفقا لأشخاص مقربين من أسرة الرئيس وكبار المسؤولين في نخبة القيادة- من قبل زوجة الرئيس سوزان (غوش 2011، العجمي 2011، المصري اليوم 2011 أ).

اعتقد الشعب أن جعل الرئاسة وراثية -كما فعل حافظ الأسد في سوريا- سيؤدي إلى تراجع مصر إلى عهد سلالة محمد علي أو أسوأ من ذلك، إلى الحقبة الفرعونية. وعلاوة على ذلك، فلو ورّث مبارك الرئاسة لابنه فسوف يمحو مجد ثورة يوليو 1952 (ثورة الضباط الأحرار) التي أطاحت بالنظام الملكي المستبد. لذا هتف المتظاهرون مرة أخرى باسم ناصر، ورفعوا الملصقات التي تصور مبارك على أنه فرعون، وهاجموا المؤسسات والرموز الحكومية. وقد أعادت الأحداث ذكريات احتجاجات يناير 1977 (انتفاضة الخبز) من حيث نطاقها وشدتها والدوافع التي تقف وراءها (المصري اليوم 2011 أ، الجارديان 2011 ب، التلغراف 2011 ب).

في الواقع، هناك العديد من نقاط التشابه هنا وخاصة بين الوضع الاقتصادي في مصر في يناير 1977 وبعد 34 عامًا (Rivlin 2011، البنك الدولي 2011a، 2011a). وسوف نذكر أهمها:

أولًا، تتمثل إحدى مشاكل مصر في عدم قدرتها على مواجهة معدل الزيادة الطبيعية للسكان والتي تبلغ نسبتها 1.8% سنويا. فوفقا للبنك الدولي، فإن 22 % من عدد السكان البالغ 83 مليون نسمة [11] يعتبرون تحت خط الفقر؛ حيث يبلغ نصيب الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ٢٠٧٢ دولار كما ويكسب حوالي 40 % من السكان حوالي ٢ دولار في اليوم. ففي الحالة التي يزداد فيها عدد السكان ب 1,6 مليون نسمة سنويا ويزداد عدد السكان في سن العمل بنسبة 2.2 % كل عام، يعني أن مئات آلاف من الشباب يدخلون سوق العمل وتعجز الدولة عن توفير فرص عمل لهم. وعلى الرغم من التقارير الرسمية المصرية بأن نسبة البطالة تبلغ (8.94 ٪) إلا أن الرقم أعلى بكثير، فالمسألة خطيرة بشكل خاص في الفئة العمرية من 15-30 سنة، حيث تتراوح البطالة بين 15% إلى أكثر من 30%. وتفسر هذه البطالة الحادة أيضًا السبب وراء سعي العديد من المصريين -وخاصة الشباب- إلى العمل في الخارج حيث يعيش أكثر من مليون مصري في دول الخليج (جمهورية مصر العربية -الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2010، ريفلين 2011، زكريا 2011، بي بي سي نيوز 2011c).

ثانيًا، يرى العديد من الاقتصاديين -المصريين والأجانب على حد سواء- أن منظومة الدعم الحكومي هي العقبة الرئيسة للاقتصاد المصري. وكما ذكر أعلاه، أثارت المحاولات السابقة لمعالجة هذه القضية الحساسة أعمال شغب عنيفة. وحتى اليوم وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي للإعانات الحكومية فإنها ما تزال تشغل نسبة كبيرة من ميزانية الحكومة السنوية. ووفقًا لـ ECES (المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2010)، فإنه يمكن إعادة توجيه الموارد التي تستخدمها الحكومة للإعانات إلى خطة مساعدة من شأنها أن تدعم “أضعف الفئات في المجتمع المصري”. على سبيل المثال، في عامي 2007 و2008، أنفقت مصر 10 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الإعانات والمزايا والمنح المختلفة بما مجموعه 16.2 مليار دولار. وبعد مرور عام وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، ارتفع الرقم بنسبة 2 ٪ ، قبل أن ينخفض إلى 8 ٪ في عامي 2010 و 2011. كما وتذهب ثلثا الإعانات المالية إلى النفط والمنتجات النفطية، وتم تخصيص أقل من ربعها للغذاء (صندوق النقد الدولي 2010) [12]. وإذا ركزنا على حصة الأسد من الدعم، نرى أنه وفقًا للتقارير الرسمية، أنفقت الحكومة المصرية حوالي 63 مليار دولار لدعم النفط على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، يدعي (المركز المصري للدراسات الاقتصادية (2010) أن البيانات الرسمية لا تعكس “الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية للمنتجات البترولية” ويضاعف التقديرات إلى 126 مليار دولار.

وبالتالي، فإننا ننظر إلى صورة اقتصادية قاتمة، وعلى الرغم من وجود تقارير عن نمو مثير للإعجاب يتراوح بين 7 ٪ في عام 2007 إلى 5.5 ٪ في عام 2011 (Global Finance 2011). فبداية، التمويل الحكومي للإعانات هائل كما أن أي محاولة للحد منها تؤدي إلى أعمال شغب. ثانيًا، يزداد عدد الباحثين عن فرص عمل من عام إلى آخر دون أي حل حكومي فعال مما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة خاصة بين الشباب. وأخيرًا، هناك عجز الحكومة المصرية عن التعامل بفعالية مع معدل النمو الطبيعي وانتشار الفقر. وفي ضوء ذلك، تجد الحكومة صعوبة بالغة في التغلب على الأزمات الاقتصادية -المحلية والدولية- وأيضا في تحقيق استقرار اقتصادي.

استمرت أعمال الشغب العنيفة والتي دفع المتظاهرون فيها دماء كثيرة على مدى الأيام التالية مع تزايد المطالب بالإطاحة بمبارك. وفي ظل هذه الظروف لم يعد بإمكان مبارك أن ينعزل أكثر من ذلك في قصره الرئاسي. ففي 28 من شهر يناير ألقى خطابًا للأمة عبر عن عزمه على حل الموقف ساعيا إلى تهدئة الجماهير. وفي مسعى لتقديم نفسه كحاكم يكترث لإرادة شعبه، أقال مبارك الحكومة وأعلن تعيين رئيس وزراء جديد -أحمد شفيق- القائد السابق للقوات الجوية المصرية، كما عين وللمرة الأولى منذ 30 عامًا -نائبًا للرئيس- اللواء عمر سليمان (نيويورك تايمز 2011 أ، الجزيرة 2011 ب).

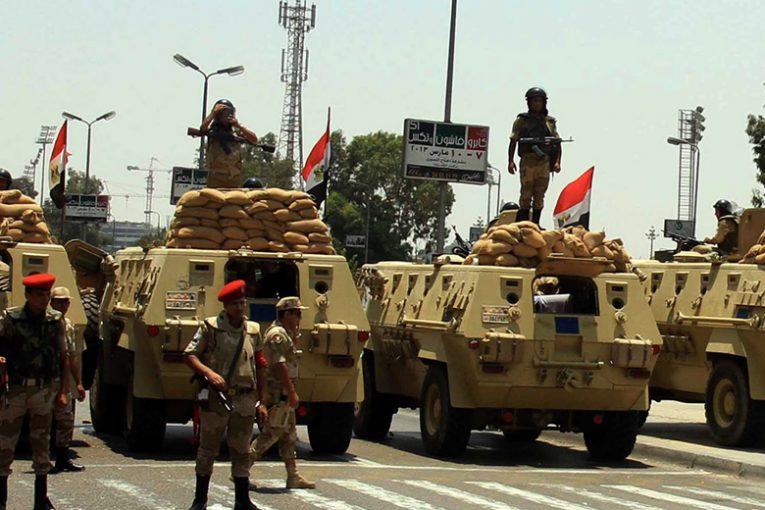

ظن الرئيس أن كلماته ستهدئ من غضب الشارع، لكنه كان مخطئا. حيث ازدادت وتيرة العنف -وفي هذه المرحلة- تم استدعاء الجيش للنزول إلى الشارع، حيث بدأت الدبابات تتحرك في شوارع القاهرة واحتلت مواقع رئيسية. غير أن الجنود الذين أرسلوا لقمع أعمال الشغب -بما في ذلك أولئك الذين في ميدان التحرير- لم يفعلوا شيئًا. فمن الناحية العملية، أوضح الجيش من خلال اتخاذه موقفا محايدا أن “الجيش ليس فقط المؤسسة الأقوى الباقية في مصر ولكن أيضًا المؤسسة التي ستحدد ما إذا كانت الأحداث ثورة … أو فوضى” (طومسون 2011).

في الواقع ومنذ اللحظة التي اندلعت فيها أعمال الشغب كان كبار ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمثابة (قارب) النجاة السياسي لمبارك. كان هذا واضحًا للمتظاهرين وللمتفرجين وللرئيس نفسه. وعلاوة على ذلك ظهرت القوة السياسية للقوات المسلحة -كما سنرى لاحقًا- بشكل بارز في الحوار المستمر والتواصلات المنتظمة بين كبار ضباط الجيش المصري والحكومة الأمريكية منذ 25 يناير حتى الإطاحة بمبارك. وهكذا، وفي ضوء ما أبداه المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص من احترام وتقدير للجيش، بدأت القوات المسلحة في هذه المرحلة من أعمال الشغب تلعب دورًا مسؤولًا إلى حد ما ضد الفوضى في الشوارع استجابة لمطالب الناس (نيويورك تايمز 2011 أ، واشنطن بوست 2011 ب).

وهذا هو المكان المناسب لملاحظة الدور الرئيس الذي يلعبه الجيش داخل المجتمع المصري، وخاصه في اقتصاد البلاد (هاشم 2011). ومع ذلك -وقبل أن نغوص في دراسة هذه القضية- يجب أن نحاول أن نفهم لماذا تميل الجيوش إلى الدخول إلى السوق وإطلاق مبادرات اقتصادية واسعة النطاق. أولًا -وباختصار- يعد الجيش منظمة مهنية لها مصالحها الخاصة والتي تسعى لضمان رفاهية أعضائها؛ وبالتالي فإنه يتوقع التعويض المناسب من صاحب العمل، والمقصود به هنا الدولة. ويمكن دفع هذا التعويض بعدة طرق، مثل الرواتب والسكن ونفقات المعيشة المختلفة. ثانيًا -وفقًا لتعريف فينر (1962)- فإن الجيش هو “أداة هادفة” مع خصائص فريدة، بما في ذلك “القيادة المركزية، والتسلسل الهرمي، والانضباط، والاتصالات الداخلية، وروح الجماعة ، والعزلة المنسجمة، والاكتفاء الذاتي”. كل هذه العناصر تحول القوات المسلحة إلى منظمة فعالة وقوية، وتعطيها ميزة فوقية على المنظمات المدنية. كما وبفضل خصائصها الفريدة، يمكن للجيش تنفيذ مشاريع مختلفة تخطط لها الدولة بشكل أكثر كفاءة مما يستطيع القطاع العام. وفي نفس الوقت -وبسبب مصالحها الخاصة- فإن القوات المسلحة تميل إلى إحباط محاولات الدولة لسن إصلاحات من شأنها خصخصة وتحرير الاقتصاد انطلاقا من إدراك أن شركات القطاع الخاص يمكنها أيضا تنفيذ مشاريع من أجل الدولة (هاشم 2011).

والمثال البارز على ذلك هو شعور كبار القادة العسكريين بالتهديد من محاولات جمال مبارك -نجل الرئيس السابق وخلفه المفترض- لإجراء إصلاحات اقتصادية في مصر من خلال فتح السوق المحلية للمنافسة في القطاع الخاص والتي تعتبر خطوة يمكنها تقويض المصالح الاقتصادية للجيش. أدت إجراءات جمال مبارك تلك إلى أزمة اقتصادية تميزت بنقص الخبز والسلع الغذائية الأساسية. وأدى هذا بدوره إلى احتجاجات اجتماعية في ربيع عام 2008، والتي نُظمت عبر الشبكات الاجتماعية ودعت إلى العصيان المدني. وبين أبريل ومايو 2008، اندلعت الإضرابات والمظاهرات الجماهيرية بشكل أساسي في المدن الصناعية في الدلتا واضطرت قوات الأمن إلى التدخل لإنهاء الاحتجاجات. ونظرًا لتدهور الوضع، وصفت القيادة العليا للقوات المسلحة الإصلاحات الاقتصادية بأنها تهديد لأمن النظام وسعت إلى كبحها. كما أصدر الرئيس مبارك في محاولته لوقف الأزمة قرارًا بزيادة الأجور بنسبة 30 ٪، لكنه مدد قوانين الطوارئ التي كانت سارية منذ اغتيال السادات في أكتوبر 1981 لمدة عامين آخرين. وعلاوة على ذلك ولتمويل زيادة الأجور اضطر النظام إلى رفع سعر الوقود والمواد الغذائية الأساسية. وهذا يعني أنه في نهاية المطاف استجاب نظام مبارك لمطالب المواطنين من خلال وضع المال في جيب وأخذه من الجيب الآخر (MEMRI 2008).

أخيرًا، -وهي النقطة الثالثة- التي تفسر سبب ميل الجيش إلى الانخراط في المبادرات الاقتصادية هي أن القيادة العليا للقوات المسلحة تعتقد أن المشاريع الصناعية والبنية التحتية التي تنفذ باسم الدولة ولتحسين أحوال السكان تساعد في تطوير الاقتصاد الوطني. والأكثر من ذلك، فهي تحسن الصورة العامة للجيش وتعزز من مكانته (هاشم 2011). وبالتالي وبالنظر إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية القاتمة في مصر، فإن أهمية تدخل الجيش في الاقتصاد المحلي لا لبس فيها. وعلى العموم ومنذ ثورة الضباط الأحرار أصبحت القوات المسلحة مهيمنة بشكل متزايد في مصر. ومع ذلك فإن الجمهور المصري -شأنه شأن العديد من المجتمعات غير الغربية- لا يعرف سوى القليل جِدًّا عن الجيش، وحتى القليل عن دوره في الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعات المرتبطة بالدفاع مثل “المجمع العسكري الصناعي – التجاري – التجاري (MIBCC) … وهي مؤسسة تجارية ضخمة تديرها القوات المسلحة تتسرب إلى كل ركن من أركان المجتمع المصري. وفقًا للعديد من التقييمات، تتراوح الميزانية العسكرية المصرية بين 4 مليارات دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي سَنَوِيًّا (العربية 2012، جلوبال سيكيوريتي 2013) ولا تحسب المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي (شارب 2013، سيمون 2013). وبالإضافة إلى ذلك، يمثل النشاط التجاري للجيش حوالي 20 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لمصر. بمثل هذه الميزانية الضخمة، ونظرًا لعدم وجود رقابة مدنية كبيرة وفعالة، فإن الجيش المصري هو العاشر من حيث الحجم في العالم (468000 جندي في الجيش الدائم)؛ وكحصة من ميزانية الدولة، فإن نفقاته العسكرية تأتي على قدم المساواة مع جيوش دول مثل الصين التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في هذه الفئة (القنطرة 2011 ، طومسون 2011 ، العربية 2012) .[13])

وإلى جانب حجمها الهائل، تعتبر القوات المسلحة مصدرًا رَئِيسِيًّا للعمالة في مصر وتلعب دورًا مهيمنًا في العديد من الصناعات المحلية، بما في ذلك الغذاء (الخبز والماء والزيت والحليب) والإسمنت والوقود وتصنيع السيارات والإنشاءات والزراعة. كما يعمل العديد من الجنود في الأشهر الستة الأخيرة من خدمتهم في المجالين الأخيرين. وإذا واصلنا التركيز على هذا المجال، فإننا نرى أن الجيش المصري يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العامة التي يبني عليها المجمعات السكنية المغلقة والمنتجعات. ويتمتع الجيش بميزة متفوقة على شركات المقاولات الخاصة: أولًا، لا يدفع ضرائب إلى الدولة، ثانيًا، وعلى عكس القطاع الخاص لا يخضع الجيش لبيروقراطية بطيئة وغير منصفة (هاشم 2011). [14]

ونتيجة لذلك، يمكن القول إن القوات المسلحة المصرية -أعني المنظمة التي رتبت انقلاب الضباط الأحرار في عام 1952 باسم الشعب الذي طالب بوضع حد للفساد ودفع الإصلاحات الاجتماعية- أخطأت هدفها واختفت أساسًا. حيث جرى استبدالها بمنظمة -بالإضافة إلى مسؤوليتها عن الدفاع عن الدولة ضد أعدائها- تولت أيضا مسؤولية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية -مثل خلق فرص العمل وتوفير المواد الغذائية الأساسية- وتحولت إلى قوة اقتصادية مستقلة قوية في البلاد. وفي هذه الظروف، من الواضح أن الجيش المصري أصبح لديه مصالح سياسية خاصة -وكما ذكر أعلاه- فقد اتخذ خطوات لتغيير السياسات التي تتعارض مع رغباته. كما ظهرت تداعيات أخرى للقوة الاقتصادية للجيش المصري تتمثل في تعزيز تلاحمه مع الجماهير، وهي حقيقة أثبتت أنها قاتلة لنظام مبارك في مظاهرات يناير وفبراير 2011. فالقوات المسلحة التي استغلت فشل الرئيس المصري في ملف الصحة وضعفه السياسي، قررت العمل لتعزيز مصالحها الخاصة باسم الشعب. وكما سنرى، في كل هذا كان هناك تنسيق داخلي بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، -والأكثر من ذلك- مع الأميركيين.

في أواخر يناير، وخلال الاستعدادات لما يشار إليه شعبيًّا باسم “المظاهرة المليونية”، قال المتحدث باسم الجيش المصري إسماعيل عثمان: “إن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين وأنه يتفهمهم واعتبر أن مطالبهم مشروعة” (The Guardian 2011a, BBC News 2011b). وفي هذه الظروف ومع ضمان حياد القوات المسلحة قد يتمكن مئات الآلاف من المتظاهرين من التدفق دون عوائق إلى ميدان التحرير في القاهرة، ومئات الآلاف الآخرين قد يتدفقون إلى شوارع المدن الرئيسة في جميع أنحاء مصر لمطالبة الرئيس مبارك بالاستقالة. ووفقا لوسائل الإعلام، كانت هناك أيضا ضغوط متزايدة يمارسها البيت الأبيض؛ حيث صرح فرانك ويزنر المبعوث الخاص للرئيس أوباما إلى القاهرة لمبارك بأنه يتعين عليه نقل السلطة إلى رئيس جديد يتم اختياره في انتخابات ديمقراطية (نيويورك تايمز 2011 ب).

وفي 1 فبراير، تحدث مبارك إلى الأمة المصرية مرة أخرى وأعلن أنه سيتنحى في نهاية ولايته في سبتمبر 2011

حيث قال “لم أكن أنوي ترشيح نفسي لفترة رئاسية جديدة، لقد أمضيت ما يكفي من سنوات حياتي في خدمة مصر وشعبها … لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته… والحفاظ على الشرعية واحترام الدستور.

وهذه المرة أيضًا قوبل خطابه بالسخرية، وطالب المتظاهرون المناهضون للنظام أن يتنحى مبارك في الحال (الجزيرة 2011 د). وفي 2 فبراير، وفي ظل الوضع السياسي المتدهور حشد الرئيس المصري أنصاره الذين أرادوا الصدام مع معارضيه والانتقام منهم. ففي البداية، وقف الجيش المصري موقف المتفرج وأخذ يشاهد الاشتباكات، لكن عندما بدأت الاشتباكات في الخروج عن السيطرة -ومن ضمن ذلك الهجمات على الصحفيين الأجانب- تحرك الجنود بالدبابات وصنعوا حاجزا بين المجموعتين المشتبكتين (Thompson 2011، ABC News 2011a). كان الأمريكيون يقفون موقف المتفرج على ما يحدث في القاهرة من خراب، لكن الآن أدانوا بشدة العنف في ميدان التحرير حيث صرح روبرت جيبس (السكرتير الصحفي للبيت الأبيض) (البيت الأبيض 2011): “يجب أن يتوقف العنف على الفور.” وأضاف “إن الرسالة التي وجهها الرئيس (أوباما) واضحة، وهي أن وقت انتقال السلطة قد حان، وهذا الوقت هو الآن، ويجب على الشعب المصري أن يرى التغيير”. فعكست واشنطن مسارها، وأعربت عن تأييدها للمتظاهرين، ودعت إلى نقل السلطة بمشاركة المعارضة وإلى انتخابات ديمقراطية نزيهة (وزارة الخارجية الأمريكية 2011). وبالمثل، بثت وسائل الإعلام تقارير عن حوار بين ممثلي الحكومة الأمريكية وكبار ضباط الجيش المصري حول خروج مشرف لمبارك (The Telegraph 2011a، New York Times 2011e).

التصريحات والتقارير المماثلة المتوالية التي بدأت تصدر من الولايات المتحدة وجهت لمبارك ضربة قاضية. وفي محاولة لتحقيق استقرار في الأوضاع والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية في البلاد، أعلن مبارك استقالته من منصبه كرئيس للحزب الوطني الديمقراطي، وهي خطوة هدفت إلى دعم إعلانه بأنه لن يرشح نفسه للرئاسة مجددا في سبتمبر. كما استقال ابنه جمال وغيره من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم (ABC News 2011c). وللمرة الأولى في تاريخ النظام المصري اجتمع ممثلو الحكومة برئاسة نائب الرئيس سليمان مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من ممثلي المعارضة من أجل تشكيل لجنة من شأنها أن تلغي تدريجيًّا إجراءات الطوارئ وتنهي القيود المفروضة على حرية الصحافة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، أمر الرئيس المصري أيضًا بتشكيل لجنة لتقديم توصيات بشأن تنفيذ الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك إصلاحات في رئاسة الجمهورية (الشرق الأوسط 2011، المصري اليوم، 2011 ب، إيه بي سي نيوز 2011 د).

ومع ذلك لم تؤت هذه الخطوات التصالحية ثمارها، حيث استمرت المظاهرات التي رافقتها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في جميع أنحاء مصر، كما أضرب العمال عن العمل. ومن أخطر هذه الإضرابات عن العمل -ومع تداعياتها الاقتصادية الخطيرة المحتملة على مصر والعالم أجمع- إضراب 6000 موظف من شركة قناة السويس (Ahram Online 2011، France 24 – International News 2011b، The Daily Beast 2011b).

وفي 10 فبراير أي بعد 17 يومًا من أعمال الشغب، أُعلن أن مبارك سوف يخاطب الأمة مرة أخرى (الجزيرة 2011 ج). وبينما كان يستعد لإلقاء خطابه، اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسة طارئة برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وذلك بدلًا من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية -الرئيس مبارك-. وكانت هذه هي المرة الثالثة في تاريخ مصر الجمهورية التي يعقد فيه المجلس العسكري جلسة طارئة. حيث في الأوقات السابقة -في يونيو 1967 وأكتوبر 1973- كانت مصر في حالة حرب. وكما ذكرنا سابقًا، نظر كبار القادة العسكريين إلى استمرار التظاهرات، والطريق المسدود الذي واجهه النظام، والخطر الكبير في احتمالية استمرار تصاعد الأحداث. حيث شكل الاتصال الوثيق بين الجنود والمتظاهرين تهديدًا حقيقيًّا لأعضاء المجلس الأعلى، نظرا لطبيعة إشكالية دعم الجنود الفطري للجماهير مقابل ولائهم للجيش. ومع استمرار الاحتجاجات، كانت هناك تقارير متزايدة عن هروب الجنود والخوف المتزايد من أن هذه الظاهرة سوف تزداد بقوة وبسرعة (Washington Post 2011c).

وعٌبِّر عن نفاد صبر كبار القادة بخطاب سليمان -نائب الرئيس- إلى الشعب حيث قال إن المصريين بحاجة إلى فهم أن البدائل هي إما الحوار مع الحكومة أو -كما يبدو أنها ستحدث- التعامل مع الثورة (واشنطن بعد 2011e). وبدأت علامات تدخل القيادة العليا المصرية من وراء الكواليس لإبعاد مبارك عن المسرح تظهر على الساحة. حيث قدم قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني إلى ميدان التحرير وقال للجماهير “الليلة سيتم تلبية جميع مطالبكم”. كما ذهب رئيس الأركان عنان أيضًا إلى الميدان وألمح إلى أن مبارك سيتنحى (واشنطن بوست 2011 أ، إيه بي سي نيوز 2011 ب). (واشنطن بوست 2011 ا،ABC News 2011 ب). وفي نهاية الاجتماع الطارئ، أصدر المتحدث العسكري الرسمي الإعلان رقم 1 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(Al-Ahram Weekly 2011a): جاء فيه:

“اعترافا بمسؤولية القوات المسلحة من تعهد بحماية الأمة وحماية مصالحها وأمنها … وتأكيدا ودعما للمطالب المشروعة للشعب؛ اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس 10 فبراير 2011 لدراسة التطورات الجارية”.

لا شك في أن اجتماع المجلس الأعلى وبيانه ألمح إلى إمكانية حدوث ثورة إذا لم يتم تلبية مطالب الشعب. فالحقيقة المتمثلة في اجتماع القيادة العسكرية العليا دون قائدها العام في اجتماع لم يسبق له أن يعد إلا في زمن الحرب بعث برسالة واضحة إلى مبارك: لم يعد الجيش يقف خلفك. ومن ناحية أخرى، كان من الممكن اعتبار تصريحات كتلك التي أدلى بها رئيس الأركان عنان واللواء الرويني خيانة لو لم يكن معروفًا أن مبارك سقط من حسابات أعضاء المجلس العسكري.

جذبت الشائعات حول استقالة مبارك المتوقعة مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير. وعلى الرغم من توقعات الجماهير، كان الرئيس مصممًا على مواصلة المسير. حيث أعلن مبارك أنه لن يستقيل ولن يغادر مصر، لكنه نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس. كما أكد مبارك أيضًا على رغبته في الحفاظ على الاستقرار وعزمه على إلغاء قانون الطوارئ وتعديل ست مواد من الدستور (نيويورك تايمز 2011 ج). وعلى الرغم من أن مبارك وسليمان ناشدا المتظاهرين العودة إلى ديارهم، إلا أنهم رفضوا مغادرة ميدان التحرير؛ حتى أن البعض هدد باقتحام القصر الرئاسي في مصر الجديدة (هليوبوليس) ومبنى البرلمان، كما سار آخرون إلى المباني التلفزيونية والإذاعية. أيضا، كانت هناك إعلانات عن “يوم الغضب” في اليوم التالي 11 فبراير والتي من المخطط أن تكون أكثر جدية وحدة من أي تظاهرات حدثت حتى ذلك الحين (رويترز 2011).

وفي هذه المرحلة، كان المسؤولون العسكريون والحكوميون يخشون من تصاعد أعمال الشغب وخروجها عن نطاق السيطرة. ويعتقد كل من المسؤولين الحكوميين وقادة المعارضة أن الاحتجاجات وصلت إلى نقطة الغليان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الحكومة تواجه عنف دمويا. وفي ضوء الوضع المتدهور، دعا البعض إلى تدخل عسكري قبل أن تنفجر الأوضاع في “مصر” (The Daily Beast 2011a).

بالتأكيد توقفت الحياة في مصر لمدة 17 يومًا. حيث كانت حالة الطوارئ ومئات الآلاف من المتظاهرين الذين يرفضون العودة إلى روتين حياتهم اليومية عرضة لإحداث انهيار اقتصادي وتمرد مدني عنيف. وهنا أبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه على إطلاع وثيق بالأحداث وظل على اتصال بواشنطن طوال أيام الأزمة. كما كانت الإدارة الأمريكية مستاءة للغاية من قرار الرئيس مبارك وحرصت على نقل موقفها إلى القاهرة (لوس أنجلوس تايمز 2011). عند هذه النقطة، قرر وزير الدفاع طنطاوي وزملاؤه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن على مبارك المغادرة. فلقد توقعوا (كما فعل الأمريكيون) أن يعلن الرئيس استقالته وقد ذهلوا من إصراره العنيد على البقاء في منصبه وبعد ساعات قليلة وجه له كبار الضباط إنذارًا نهائيًّا: التنحي طوعًا أو الإطاحة به. فبعد 18 يومًا من الاحتجاجات وأعمال الشغب والإضرابات اختار الجيش الدولة وليس الرئيس، والأمة وليس زعيمها (بي بي سي نيوز 2011 أ، واشنطن بوست 2011 د).

وبعد يوم كامل تقريبًا من خطاب مبارك، بلغ سليمان رسالة قصيرة من الرئيس إلى الشعب المصري. لقد كان إعلانًا عن استقالته التي كان ينتظرها مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير وجميع أنحاء مصر. حيث أعلن سليمان أن “الرئيس حسني مبارك قرر التنحي من رئاسة الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد” (نيويورك تايمز 2011 د). وفي اليوم التالي، تجمعت الحشود حول القصر الرئاسي لمشاهدة طائرة هليكوبتر عسكرية تخرج مبارك وأسرته من القاهرة. حيث تم إرساله إلى شرم الشيخ ووضعه تحت مراقبة عسكرية. هنا اكتملت الثورة وانتهت فترة حكمه البالغة 30 عامًا.

الملخص والاستنتاجات

كانت أعمال الشغب التي اندلعت في فبراير 1968 هي المرة الأولى التي يضطر فيها نظام ناصر إلى مواجهة مظاهرات عاصفة قام بها شباب جامعيون أرادوا الإطاحة به. حيث سمع الرئيس المصري دعوات من الإسكندرية والقاهرة تنادي بخروجه من المسرح السياسي، وهي دعوات في جوهرها بشرت بعهد جديد في التاريخ المصري. وفي هذه الأحداث، أراد طلاب الجامعة القيام بدور فعال في صياغة مستقبل مصر، وهو مستقبل بدا بعد حرب الأيام الستة وكأنه ضبابي. ولأن العملية كانت لا تزال في مهدها، لم يكن الطلاب على قلب رجل واحد وانقسموا بين مؤيد ومعارض للنظام، كما لم تكن لدى أعمال الشغب أية فرصة لإسقاط زعيم يتمتع بمكانة ناصر وكاريزمته. لذلك لم يكن على النظام استدعاء فرق أمنية كبيرة لمواجهة المتظاهرين ولم تكن هناك حاجة للتدخل العسكري. بل على العكس من ذلك، كان الطلاب الذين طالبوا بالحرب مع إسرائيل مرة أخرى على استعداد للانخراط في الجيش الذي تم سحقه للتو من قبل قوات “العدو الصهيوني” (Kapeliuk 1978، Abdalla 2008).

في النهاية، كانت الثقة بالنفس التي اكتسبها الطلاب آنذاك هي إنجازهم الوحيد والأهم. فتضافرت جماهير الشباب ضد النظام وشعروا أن بإمكانهم إحداث تغيير في مصر. وبصورة عامة، وضعت أحداث فبراير 1968 “الأسس لسلسلة من الأعمال الطلابية” (عبد الله 2008) في السنوات اللاحقة، والتي كان على السادات التعامل معها. كما أنها شكلت البنية التحتية لأيديولوجية الطلاب وخلقت فصائل سياسية ذات هويات سياسية مختلفة كلها اُستلهمت من أعمال الشغب هذه.

من المؤكد أنه يمكن اعتبار أحداث يناير 1972 استمرارًا مباشرًا لأعمال الشغب التي اندلعت في فبراير 1968. وكان السادات قد وعد بأن عام 1971 سيكون “عام الحسم”، مما أدى إلى توقعات كبيرة للتغيير وإلى وضع حد للأزمة المحلية التي عصفت بمصر في أعقاب حرب عام 1967. صحيح أيضا أن السادات بدأ عملية تحرير للاقتصاد، وأزال مراكز القوة[15] في موجة التعديلات في مايو 1971، وحد من سلطة الأجهزة السرية، وشجع الطلاب على الانخراط في النشاط السياسي، لكنه لم يتحرك على الجبهة الرئيسة، أي في المواجهة مع إسرائيل (المحفوظات الوطنية 1970-1973 (أ)، 1970-1973، السادات 1978).

وعندما تم تجنيد العديد من خريجي الجامعات وأصبح الاتصال بين القوات المسلحة والطلاب وثيقا، وجد السادات نفسه في مواجهة مشكلة خطيرة جدا. فبعد قدوم عام 1971 وانتهائه دون حرب، نفد صبر الطلاب الذين هم في نفس جيل شباب نكسة يونيو 1967. وفي النهاية تفجر يأسهم وإحباطهم في أعمال الشغب التي اندلعت في يناير 1972 وأبقوا الحرم الجامعي في حالة من الهياج حتى أكتوبر 1973. لذلك، وعلى الرغم من القلق الشديد من أن أعمال الشغب في القاهرة قد تمتد إلى الجنود على طول قناة السويس في ضوء المطالبة باستعادة الشرف الوطني للجيش المصري، لم يكن هناك تهديد حقيقي لحكم السادات. أولًا، تغلب السادات على التهديد السياسي الأساسي لحكمه عندما تخلص من “مراكز القوة”. ثانيًا، أظهر نفس التصميم الذي أظهره لمنافسيه السياسيين تجاه الجيش، سواء في عملية إعادة بنائه بعد هزيمته في يونيو 1967 أو التجربة المؤلمة لحرب الاستنزاف، أو عندما أقال وزير الحرب صادق واستبدله بأحمد إسماعيل في نوفمبر 1972 (السادات 1978، شامير 1978، الغماسي 1993). وظل الجيش مخلصا للرئيس السادات ووقف خلفه، بل إنه نصحه باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب وتصرف دون تردد عندما أُرسل للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من أن اليساريين الصاخبين تدفقوا إلى الشوارع، فإن معظم الجماعات الطلابية المعتدلة (بما في ذلك الناصريين وأعضاء المنظمات الدينية في الجامعات) لم ترغب في الصدام مع النظام على عكس اليسار بل وعارضت المظاهرات. بصرف النظر عن الفئوية التي كانت سببا في عدم نجاح الاحتجاجات، تركت أعمال الشغب انطباعًا لدى الرئيس وإدراكًا بأن الاضطرابات الداخلية يمكن أن تخرج عن السيطرة، لذا فقد أعد الجيش للحرب حتى يتمكن من تخليص مصر من الطريق المسدود الذي وجدت نفسها فيه.

لم يعد “الشرف الوطني” الذي لعب دورًا رئيسيًّا في أعمال الشغب التي اندلعت عام 1972 وهدد بإشعال نفوس عشرات الآلاف من المجندين الطلاب موضع نقاش بعد خمس سنوات. فما أخرج الجماهير إلى الشوارع هو عجزهم عن كسب العيش ووضعهم الاقتصادي العام كما اعترف السادات نفسه في مقابلة مع شبكة CBS حيث قال: “نحن نعاني حقًّا من مشكلة اقتصادية حادة للغاية. هذه حقيقة” (CBS News 2011). ونتيجة لذلك، كانت أعمال الشغب على نطاق أكبر بكثير من أي انتفاضة عرفتها مصر منذ ثورة 1952؛ حيث امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى ولم تتركز فقط في القاهرة. ومن السمات المميزة الأخرى لأعمال الشغب التي اندلعت في عام ١٩٧٧ أن العديد من قطاعات السكان -وليس الطلاب فقط- شاركوا فيها رغم أن الحكومة ركزت على الطلاب وأبرزتهم كمشعلي الاحتجاجات.

وفي هذه الحالة أيضًا، كان الجيش هو مفتاح استقرار نظام السادات. فقد ارتفعت مكانته بعد حرب أكتوبر 1973، وأصبح يُنظر إلى الجنود والضباط المصريين على أنهم الأبطال الذين استعادوا الشرف العربي المفقود. وفي الوقت نفسه، ازداد ضعف الصلة بين الطلاب والمؤسسة العسكرية. وكجزء من فهم درس في عام 1972، منع السادات أي تسييس للجيش. وفي المقابل هبّ الجيش لمساعدة الرئيس وقمع أعمال الشغب بوحشية. وعلى الرغم من أن انتفاضة الخبز شكلت تهديدًا أكبر للنظام من أعمال الشغب الطلابية، فإن هذا التصور كان راجعًا إلى حد كبير إلى كثافاتها وبالتالي سقوط عدد كبير من الضحايا. ولكن طالما وقف الجيش إلى جانب الرئيس المصري (وهو ما لم يكن مؤكدًا في عام 1972)، فإن نظام السادات في أمان. لذلك فإن أعمال الشغب الطلابية هي التي كانت تحمل على وجه التحديد تهديدًا للنظام بسبب إمكانيتها لإحداث خلاف بين الجيش والحكومة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن أعمال الشغب التي اندلعت في 25 يناير 2011 تتشابه كثيرا مع تلك التي وقعت قبل 34 عامًا (1977). حيث كانت مصر فقيرة ومفتتة اجتماعيا، مع ارتفاع في معدلات البطالة والاعتماد على الإعانات الحكومية. كما لم تحل سياسة السادات للانفتاح الاقتصادي الصعوبات الاقتصادية، ولم تقدم المساعدات الأمريكية الضخمة التي تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنويا حلا أيضا. لكن كانت هناك ثلاث قضايا مهمة من الناحية السياسية جعلت أحداث يناير 2011 فريدة من نوعها. أولًا، خلال 30 عامًا من حكم مبارك، منحت قوانين الطوارئ قوات الأمن سلطات غير محدودة لسحق أي معارضة محتملة للحكومة. ثانيًا، تعتقد أغلبية الشعب، ولا سيما فصائل المعارضة، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر نوفمبر 2010 قد زُورت وأن نتائجها كاذبة. ثالثًا، خلال العقود الثلاثة التي قضاها في منصبه، لم يعين مبارك نائبًا للرئيس أو عين خلفًا له. لذا فقد أصبحت هذه القضية الأكثر خطورة في ضوء الشائعات التي تقول إن مبارك كان يخطط لـ “توريث” ابنه جمال خلافته في ظل تدهور صحة مبارك في السنوات الأخيرة.

غير أن بضع نقاط ميزت أحداث يناير 2011 عن الحالات الثلاث السابقة. أولها وأبرزها الكتلة البشرية المعنية. حيث شهدت أحداث يناير 2011 لأول مرة احتجاجات مناهضة للحكومة في مراكز حضرية متعددة –القاهرة والإسكندرية ومدينة السويس والإسماعيلية وأسيوط– شارك فيها مئات الآلاف من الناس من جميع القطاعات وليس فقط الطلاب أو العمال. أما العامل الثاني، الذي لا يقل أهمية هو القدرات التنظيمية للمتظاهرين. فقد شكّل وصولهم إلى التكنولوجيا الحديثة –الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت– التغيير الأكثر أهمية عن السنوات الماضية حيث كان يتم توزيع المجلات الدورية المعارضة وأوراق البروشور على مجموعات صغيرة من الناس في حرم الجامعات أو شوارع القاهرة. ثالثًا، وعلى عكس الوضع في السابق، فقد شجعهم الدعم الدولي الذي تلقاه المتظاهرون من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومنحهم إحساسًا بأن هدفهم كان قابلًا للتحقيق. وأخيرًا، النقطة الأكثر أهمية: فمنذ البداية، أعلن الجيش المصري أنه لن يتورط في أعمال من شأنها أن تقمع أعمال الشغب، وكان ذلك بمثابة إشارة قوية لكل من المتظاهرين والرئيس مبارك بأن النخبة العسكرية هي التي ستحدد مصير الرئيس. وعندما انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بلا مبارك وأصدر إعلانه رقم 1، كانت الثورة جارية. وقد تم تنفيذ مرحلتها الثانية والحاسمة مع الإنذار الذي تم تسليمه لمبارك في 11 فبراير والمطلب الذي لا هوادة فيه بالتنحي.

الهامش

[1] – يهودا (أودي) بلانكا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في تل أبيب- إسرائيل. متخصص في ملفات: مصر ما بعد الثورة، والتدخلات الأجنبية في الشرق الأوسط، وسوريا الحديثة. قسم دراسات الشرق الأوسط، جامعة بار إيلان، رمات غان، إسرائيل، تم النشر على الإنترنت: 25 يونيو 2014.

[2] – انقلاب 1936 هو أول انقلاب بالمنطقة حدث في العراق بقيادة الفريق بكر صدقي “المترجم”.

[3] – أ. عبد الله، طالب في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة وزعيم لجنة طلاب جامعة القاهرة أطلق عليه لقب “داني الأحمر” في محاكاة لدانييل كوهن بنديت، زعيم انتفاضة الطلاب في باريس عام 1968.

[4]– عام الحسم ضد العدو الإسرائيلي (المترجم)

[5]– يبدو أن حق صك عبارة “سنة الحسم” يخص وزير الخارجية الأمريكي ويليام ب. روجرز الذي قال قبل خمسة أيام في مؤتمر صحفي إن عام 1971 قد يكون عامًا حاسما.

[6]- جاء القرار في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة التي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة. نص القرار:

1 ـ يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يجب أن يشمل تطبيق المبادئ التالية :

أ ـ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضٍ احتُلت في النزاع الأخير.

ب ـ إنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها، واحترام السيادة ووحدة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات أو استخدام القوة.

2ـ ويؤكد على ضرورة:

أ ـ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب ـ التوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج ـ ضمان عدم انتهاك حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اتخاذ إجراءات من بينها إقامة مناطق منزوعة السلاح. (المترجم)

[7]– من بين أبرز الأسماء التي طرحها الأمريكيون كمرشح ليحل محل السادات -في حالة إزاحته- رئيس الأركان المصري سعد الدين الشاذلي.

[8]– هي مظاهرات وأعمال شغب شعبية ضد الغلاء، جرت يومي 18 و 19 يناير 1977 في عدة مدن مصرية رفضا لمشروع ميزانية يرفع أسعار العديد من المواد الأساسية، حيث ألقى الدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية خطابًا أمام مجلس الشعب في 17 يناير 1977بخصوص مشروع الميزانية لذلك العام، أعلن فيه إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة. (المترجم)

[9]– مثل محاولات الجماعات الإسلامية المتشددة، كشباب محمد، وحزب التحرير الإسلامي، و(جماعة الجهاد) لاغتيال السادات وإسقاط النظام.

[10]– في مايو 1976، أعاد اتحاد طلاب جامعة القاهرة تأسيس نادي الفكر الناصري تحت اسم “نادي الفكر الاشتراكي “.

[11]– بلغ عدد سكان مصر في 2021 أكثر من 101 مليون (المترجم).

[12]– يقدر إجمالي الناتج المحلي لمصر لعام 2011 بنحو 231 مليار دولار. وكما لوحظ، يتم إنفاق حوالي 18.5 مليار دولار على الإعانات الحكومية.

[13]– تجدر الإشارة إلى أنه من بين 1.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر حوالي مليار دولار أمريكي تذهب لمقاولي الدفاع الأمريكيين ولا تصل إلى مصر على الإطلاق ..

[14] إذا كان حظهم سيئًا، فقد يجد الجنود الذين هم على وشك التسريح أنفسهم يعملون كخدم منزليين لعائلة كبار الضباط.

[15] – في أحداث 15 مايو 1971 “المترجم”.

.

رابط المصدر: