تحظى منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية لدى القوى العظمى والكبرى على حد سواء؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي بحراً وبراً، ولكونها تحتوي على عصبَي الاقتصاد والقوى العسكرية؛ فمن جهة تمتلك دول هذه المنطقة المخزون الأكبر من النفط ويقدر الاحتياطي النفطي فيها بـ 66% من احتياطي النفط العالمي، ومن جهة أخرى تشرف هذه المنطقة على أكبر مجموعة مائية من المحيطات والبحار والممرات المائية التي تتحكم بطرق التجارة وتصنع خارطة التفوق العسكري والسيطرة الأمنية التي تعد غاية لكثير من الدول المتنافسة. ومن هنا شهدت هذه المنطقة- ولا تزال- حدة التنافس بين القوى العالمية المتعاقبة، إدراكاً منها بأن من يتحكم في هذه المنطقة يضمن لنفسه التفوق والسيطرة لا في مجاله الحيوي الإقليمي وحسب، بل على مستوى العالم، وهو ما تؤكده مجريات الوقت الحالي؛ حيث تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على تفوقها العسكري والأمني من خلال سيطرتها على هذه المنطقة.

شهدت منطقة الشرق الأوسط في العقد الأخير مجموعة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي قد تؤدي إلى ظهور تغيرات جيوسياسية. إذ مثلت هذه الاضطرابات فرصة للقوى المتنافسة في المنطقة لإعادة تموضعها والسعي لتحقيق مكاسب خارج مجالها الحيوي. فمن خلال اقتناص هذه الفرصة تستطيع الدول المتنافسة في المنطقة تعظيم فوائدها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك عن طريق توسيع هامش سيطرتها ومزاحمتها للقوى العظمى والكبرى في إرثها الذي أصبح يصعب التحكم فيه وفقاً لسياساتها القديمة. وتمتلك بعض دول المنطقة المنافسة ميزة جيوسياسية لكونها جزءاً أصيلاً من المنطقة لا دخيلة عليها، وهو ما يعطيها فرصة أكبر لتحقيق مشاريعها الإقليمية.

ويعد المشروع التركي الناهض أحد أهم المشاريع التي برزت في العقود الأخيرة، غير أنه يواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. وتتمثل التحديات الداخلية بوجود معارضة للخطاب السياسي التركي القائم على استراتيجية التوسع، والتي يراها صانع القرار التركي ضرورة لدفع المخاطر الأمنية وحماية المصالح الاستراتيجية لتركيا. في حين تكمن التحديات الخارجية لهذا المشروع في افتقاره إلى الروافع الدولية والإمكانات العسكرية مقارنة بالكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عدم اعتماده على الأيديولوجية العقدية المحركة للمشروع الإيراني، لكنه يتميز بوجود عوامل أخرى تقوي موقفه في المنطقة.

تحاول هذه الورقة التعريف بالمشروع التركي من خلال فهم حجمه وإمكاناته السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والتكنولوجية، والدينية، والحضارية، مع تسليط الضوء على طموحاته الإقليمية، واستراتيجياته الخارجية، وقدرته على التنويع بين أدواته السياسية والعسكرية في المنطقة، إضافة إلى تحليل نقاط قوته وضعفه، وإبراز التحديات التي تواجهه، وذلك من أجل الوقوف على حجم وإمكانية قدرته على التأثير في المنطقة بهدف استشراف مستقبله.

أولاً: الأهمية الجيوسياسية والتركيبة السكانية لتركيا

ترتكز الدول على جملة من العناصر التي تعزز قوتها وتمثل لها قاعدة تنطلق منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعد العامل الجغرافي والتركيبة السكانية من أبرز تلك العوامل. وتتميز تركيا بموقع استراتيجي فريد يربطها بقارتين، لتتفاعل تفاعلاً استثنائياً مع دول مختلفة، وهو ما يشكل لها فرصة لتعزيز حراكها الاقتصادي والسياسي، وتعزيز وجودها الأمني منطلقة من عناصر قوتها.

1. أهمية الموقع الجيوسياسي لتركيا

تكتسب تركيا أهميتها الثقافية والسياسية والاقتصادية من أهمية موقعها الاستراتيجي، إذ إن موقعها على مفترق الدول بين قارات العالم يتيح لها قدرات اقتصادية وثقافية وسياسية لا على الصعيد الإقليمي وحسب بل أيضاً على الصعيد العالمي. ويقع 97% من مساحة تركيا في منطقة الأناضول التي يقع معظمها في القارة الآسيوية، في حين تقع النسبة الباقية في شبه جزيرة البلقان، وتبلغ مساحتها الإجمالية 783.562 كم2، وتمثل المياه 1.3% من مساحتها[1].

ويمكن فهم أهمية موقعها الجغرافي بربطه بالميزات التي يوفرها لتركيا، والتي تتلخص في الأبعاد التالية:

أ. البعد السياسي الطبيعي

تعد تركيا، بمساحتها الجغرافية الشاسعة، واحدة من مواقع اليابسة المركزية على مستوى العالم، إذ إنها تقع في منتصف المناطق الأربع التي تُرى كما العقدة؛ وهي البلقان والقوقاز والشرق الأوسط والخليج. وهذا يعطي تركيا أهمية استراتيجية لا غنى عنها بالنسبة لهذه المناطق؛ نظراً للتلاقح الثقافي والتاريخي والحضاري بينها وبين هذه المناطق. وعلى الرغم من أن مسطحاتها المائية لا تمثل سوى 1.3% فإن تنوع مواقعها بالنسبة للجغرافية التركية يمثل لها نقاط قوة اقتصادية وعسكرية، فهي تطل على ثلاثة مسطحات مائية؛ البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجة.

ونظراً لموقعها المتوسط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا تمكنت تركيا على مدار تاريخها من الاضطلاع بدور جوهري في التبادل الثقافي والحضاري بين هذه القارات، في حين أنها هي نفسها شكلت محضناً لكثير من الديانات والحضارات التي تركت بصمتها في الثقافة الشعبية. ورغم تعاقب التغيرات السياسية والحضارية على تركيا لا تزال حتى اليوم- بفضل موقعها الجغرافي- جزءاً مهماً ومؤثراً في الأحداث التي يشهدها نطاقها الإقليمي، وبفضل حراكها السياسي والعسكري مؤخراً أصبح لها تأثير خارج نطاقها الإقليمي أيضاً.

ب. البعد الاقتصادي وأهميته في نقل الطاقة

على الرغم من أن دورها يكاد يوصف بأنه مجرد جسر أو ممر، خصوصاً أن تأثيرها خفت منذ سقوط الدولة العثمانية، فإن هذا الدور مكنها في تاريخها -القديم والحديث على حد سواء- من تدعيم استقرارها وتأثيرها على نطاق إقليمي وعالمي. ففي عصرها القديم أكسبها دورها كجسر أهمية بالنسبة لحركة التجارة، وفي العصر الحديث ازدادت أهميته منذ عصر الثورة الصناعية وبروز أهمية النفط بوصفه سلعة أساسية في أسواق الطاقة؛ فهي تعد ممراً آمناً لكلا الطرفين؛ الدول المصنعة والمستهلكة على حد سواء. فبالنسبة لدول الشرق الأوسط – التي تعد من أكثر الدول المصدرة للنفط – تعد تركيا أهم بلد للعبور إلى العالم الغربي؛ لأنها الأكثر أماناً وأسهل الطرق للتصدير، حيث تقوم تركيا فعلاً بدور الجسر الطبيعي لنقل الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا. وبالنسبة لأوروبا تعد تركيا ذات أهمية جغرافية سياسية كبيرة للاتحاد الأوروبي من حيث الطاقة.

إضافة إلى ذلك تعد تركيا إحدى الدول سريعة النمو والتطور، إذ تحقق نمواً بمعدل 70 مليوناً للسوق المتنامية باستمرار، وهذا النمو يعزز قدرتها على تطوير صناعتها الاستهلاكية والتكنولوجية، وحتى العسكرية، ومن ثم فهذا لا يجعلها مجرد سوق، وإنما قوة اقتصادية أيضاً. كما أنه منذ تبني وتنفيذ جهود إصلاحية من قبل حزب العدالة والتنمية من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي تعززت علاقتها به لتصبح أحد أهم الشركاء في مجال الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ولها كذلك علاقات اقتصادية جيدة مع الدول والحكومات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى علاقتها الجيدة بالدول المصدرة للنفط من دول الشرق الأوسط، كل هذه العناصر تعد نقاط قوة تتحقق بفضل الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به تركيا. هذا الموقع الجغرافي المميز سيحافظ على أهميته حتى إذا تغيرت سلع الطاقة، فلكونه أقرب وأسهل وأكثر أماناً سيبقى الوجهة الأكثر طلباً، خصوصاً للدول التي تشارك تركيا نطاقها الجغرافي.

2. الديموغرافيا والتعدد العرقي والمذهبي

منذ القدم وحتى الآن تعد الكثافة السكانية أحد أبرز المقومات التي تضاف إلى نقاط القوة في أي دولة، خصوصاً أن شبح شيخوخة المجتمعات أصبح واقعاً يفرض نفسه على كثير من الدول المتقدمة نتيجة لتأثيرات العولمة اقتصادياً وثقافياً. وتعد تركيا إحدى الدول التي تشهد نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، فقد بلغ عدد سكانها 83 مليوناً و614 ألفاً و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفاً و365 نسمة عن العام السابق. وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس 4 فبراير/شباط 2021، أن نسبة الذكور بلغت 50.1% (41 مليوناً و915 ألفاً و985)، والإناث 49.9% (41 مليوناً و698 ألفاً و377). ورغم زيادة عدد السكان بالمجمل فقد أوضحت الهيئة أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019[2].

أ. التركيبة السكانية

وفقاً لتقديرات نشرها كتاب “حقائق العالم” لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يشكل الأتراك ما بين 70-75% من مجموع سكان البلاد، في حين يشكل الأكراد نحو 19%، والأقليات الأخرى بين 7-12%. وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2019 قُدرت نسبة السكان ممن هم دون سن الـ15 بنحو 24.3% من إجمالي عدد السكان، فيما قدرت نسبة السكان في الفئة العمرية الواقعة بين 15 سنة و65 سنة بنحو 67%، أما من هم في الـ65 وما فوق فقد بلغت نسبتهم 8.73% من إجمالي عدد سكان البلاد.

وعلى الرغم من الكثافة السكانية التي تعد أحد العناصر التي تتميز بها تركيا يعد معدل الخصوبة لدى المرأة التركية من بين المعدلات المتدنية، وقد بلغ 2.1 مولود لكل امرأة في عام 2020، وهو ما يعد أحد التحديات التي تسعى الدولة التركية إلى التعامل معها مبكراً قبل تفاقم آثارها على المدى البعيد[3].

ب. التركيبة العرقية والدينية

على الرغم من أن الكثافة السكانية تعد إحدى أبرز نقاط القوة فإنها قد تكون أيضاً أحد أبرز التحديات التي تشكل نقطة ضعف للدول، خصوصاً إن افتقدت التوازن والتناغم بين مكونات المجتمع، إما بسبب سياسات الدولة، وإما بسبب إشكاليات تاريخية تجعل من عنصر التنوع المجتمعي أحد عناصر الصراع في المجتمع. وبشكل عام يشكل المسلمون السنّة الأغلبية الساحقة (80-85%)[4]، في حين تتوزع الأقليات وفقاً للطوائف التالية:

– يهود الدونمة: لا يتجاوز عددهم 30 ألف شخص، ومع ذلك يحظون بنفوذ واسع في الدولة بسبب مواقفهم المؤيدة للقوى العلمانية السياسية وغير السياسية في تركيا، وأسهموا في ترسيخ العلمانية وتقاليدها منذ البداية.

– العلويون: تشكل الأقلية العلوية بين 15% و20% من مجموع سكان تركيا، وينظر إليها على أنها بند أساسي في النزاع العلماني الإسلامي. كما ينظر إليها- من قبل مؤسسات الدولة- على أنها جزء من الشيعة البكتاشية والزيدية، في حين يعد العلويون أنفسهم ممثلين للتفسير الأناضولي التركي للإسلام، أي إنهم مجرد طريقة دينية يمثلون مجموعة مذهبية لا مجموعة عرقية متجانسة، حيث يتوزعون بين جماعات عرقية أبرزها الأكراد (30% من أكراد تركيا علويون) إلى جانب أعداد من العرب، كما أنهم مختلفو اللغات؛ فيتحدثون التركية والعربية والظاظا والكرمانسية، وللغتين الأخيرتين صلة باللغة الكردية والفارسية، فضلاً عن تعدد الفرق العلوية (البكتاشية، الديدقان، والشيلبين)[5].

– الأكراد: ويشكلون نحو 5% من سكان البلاد، وينقسم الأكراد أنفسهم إلى أكراد يساريين وآخرين يتبنون الفكر الإسلامي. ويمكن ملاحظة أن قوى اليسار الكردي في تركيا هي التي تنادي بالانفصال وتقود التمرد المسلح، ومن أبرزها بالطبع حزب العمال الكردستاني التركي، في حين يفضل الحزب الإسلامي الكردستاني التركي التآخي التركي-الكردي-العربي والحياة داخل الدول التي فيها أكراد على أساس مفهوم المواطنة الحديثة.

– العرب: تشكل الأقلية العربية نحو 2% من مجموع السكان، لذا فهي لا تمثل خطراً سياسياً لأمن تركيا ووحدتها، وليس لها علاقة واضحة بموضوع العلمانيين والإسلاميين.

– الأرمن: يجمع الأرمن بين كونهم أقلية دينية صغيرة وأقلية قومية مستقلة. ويبلغ تعدادهم زهاء ربع مليون نسمة يقطنون المدن الكبرى وشرق الأناضول ويعملون مع اليهود في التجارة، فضلا عن عملهم في المجال الصناعي والحرفي، ويحجم الأرمن بوعي عن المشاركة في الحياة السياسية لكيلا يثيروا حفيظة السلطات التركية ضدهم؛ نظراً للحساسية التاريخية المفرطة بين الأتراك والأرمن.

– اليونانيون: يقدر عدد اليونانيين في تركيا بين 50 و80 ألفاً يتوزعون بغالبيتهم في المدن الكبرى، لا سيما إسطنبول، ويعملون في المجال التجاري مع اليهود أيضاً، ولهذه الأقلية تأثيرها في العلاقات التركية اليونانية، إذ تسعى اليونان لتحويل الوضع القانوني لمقر البطريركية الأرثوذكسية الرئيسة في العالم والموجودة في حي (فينير) بإسطنبول إلى ما يشبه وضع الفاتيكان، الذي ترفضه تركيا.

– السريان الذين يدينون بالأرثوذكسية: هذه الأقلية يقدر عددها بنحو 20 ألفاً، ويقطن معظمها مدينة إسطنبول والمناطق المحاذية لسوريا.

– الكلدان: هذه الأقلية يبلغ عددها نحو 10 آلاف نسمة ويقطن معظمها في المناطق المحاذية للحدود مع العراق وسوريا، توجد مطرانيتهم بإسطنبول وبطريركهم الأكبر في الموصل شمال العراق.

– أقليات أخرى: هناك أيضاً أقليات عرقية ودينية أخرى تتراوح أعدادها ما بين المئات والآلاف، ومن هؤلاء الألبان الذين يبلغ عددهم نحو 50 ألفاً، إضافة إلى الروس والألمان، والإستونيين ومجموعات عرقية من آسيا الوسطى وقفقاسيا من أوزبك وقرغيز وقازان وتتار وأويغور وأذريين وشركس.. وغيرهم[6].

في الحالة التركية شكل هذا التنوع العرقي والديني تهديداً كبيراً خلال تأسس الجمهورية، إذ ألغيت كل الهويات ولم يُعترَف إلا بالهوية التركية، وهو ما انعكس على آلية تعامل الدولة مع هذه الأقليات، إذ حرم معظمها من ممارسة أبسط حقوقه، وهذا بدوره خلق حالة من البلبلة في صفوف المجتمع، ولعل الإشكالية الكردية أكبر دليل على ذلك.

لكن منذ قدوم حزب العدالة والتنمية وتبنيه سياسة إصلاحات بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي تمكن كثير من هذه الأقليات من الحصول على حقوقها، وهو ما انعكس على انخراط بعضها في العمل السياسي، وهذا بدوره جعل من عنصر التنوع العرقي والمذهبي عامل قوة لا ضعفhttps://fikercenter.com/wp-content/uploads/2023/05/Read-about-the-Turkish-project.pdf يمكن للدولة التركية أن تستفيد منه في تسويق نموذجها السياسي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يمكنها من توظيفه توظيفاً فاعلاً في مشروعها الإقليمي خلال المرحلة القادمة.

ثانياً: النظام التركي.. الإمكانات والقدرات

تحاول الدول الاستفادة من نقاط قوتها ومعالجة نقاط ضعفها بما يزيد من حضورها وفاعليتها على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال تعزيز نقاط القوة (الذاتية/ المركبة) استطاعت كثير من الدول تعظيم تأثيرها في قضاياها المحلية، كما تمكنت في كثير من الحالات من تصدر دور إقليمي أو دولي حسب توافر الظروف المساعدة المعتمدة على نقاط قوتها بشكل أساسي. ورغم سياسة العزلة التي انتهجتها تركيا منذ تأسيس الجمهورية فقد شهدت نقلة نوعية في مجال الاستفادة من نقاط القوة بما يعزز من إمكانية نجاح مشروعها على مستوى إقليمي، وهو ما سينعكس حتماً على دورها على مستوى دولي في وقت لاحق.

وقد مضت الإشارة إلى أبرز نقاط القوة الذاتية التي تتمتع بها تركيا؛ وتتمثل في الموقع الجغرافي وإطلالتها على ثلاثة مسطحات مائية، إضافة إلى الكثافة السكانية. أما بخصوص القوة المركبة التي تشكلت على مدار عقود من حدوث تغيرات سياسية وعسكرية واقتصادية فقد أتاحت لها القفز فوق قيودها التاريخية لتصنع لنفسها اسماً في عالم السياسة الدولية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الدولي.

1. الإمكانات السياسية

تكمن نقاط القوة في السياسة التركية في تضافر عوامل داخلية وخارجية أسهمت في تشكل التجربة السياسية التركية ككل. فمن جهة أسهم التاريخ العثماني في تعزيز المشروع الحضاري الذي تبناه حزب العدالة والتنمية، كما أسهمت حالة الصراع المحتدم بين التيار العلماني ومؤسساته من جهة، والتيار الإسلامي والمجتمع التركي من جهة أخرى، في خلق وعي بأهمية الدولة ومؤسساتها، وبخلق أساليب متنوعة في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.

ولعل من أهم السمات التي تميزت بها تركيا في الجانب السياسي النقاط التالية:

أ. طول التجربة السياسية وتبايناتها

نشأت الجمهورية التركية في عام 1923 في رد فعلٍ على الهزيمة التي تلقتها الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى و”حرب الاستقلال” التي خاضها الأتراك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في مواجهة اتفاقية سيفر، وما كانت ستؤدي إليه من تقسيمٍ لأراضي الأناضول بين الحلفاء. وفي بداية عهد الجمهورية التركية خضعت لنظام حكمٍ استبدادي تحت سلطة حزبٍ واحد وهو حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك. وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلت إلى مرحلة التعددية الحزبية، إلا أنها تعرضت لثلاثة انقلابات عسكرية ما بين 1960 و1980، في حين اضطر قائد حزب الرفاه الإسلامي رئيس الوزراء، نجم الدين أربكان، إلى تقديم استقالته عام 1997 بعدما وجهت له مذكرة “تهديد” سميت اصطلاحاً بـ”انقلاب ما بعد الحداثة”. وبقدوم حزب العدالة والتنمية في عام 2002 شهدت تركيا حالة من الاستقرار السياسي، مع بقاء ملفات مفتوحة كالملف الكردي، إضافة إلى بقاء التأثير القوي للجيش في مؤسسات الدولة[7].

حالة المد والجزر بين الجيش والتيار العلماني من جهة، وبين المجتمع والتيارات الإسلامية من جهة ثانية، خلقت حالة من التدافع أفضت إلى ما أصبحت تركيا عليه اليوم، فمن جهة استنفد الجيش صلاحياته من خلال الانقلابات الكثيرة التي لم تفض إلا إلى مزيد من الهشاشة في مؤسسات الدولة، كما أن فشل التيارات العلمانية في التعامل مع حالة الضعف الاقتصادي التي سيطرت على المشهد التركي لعقود أسهمت في إضعاف صورتها وحضورها في المشهد السياسي. كما أن هذا الضعف كان أحد العوامل الرئيسية التي مكنت حزب العدالة والتنمية من تصدر المشهد السياسي حتى الوقت الراهن.

من جهة أخرى، وبالتدقيق في البعد الزمني الذي صاحب تشكل التجربة السياسية التركية يمكن إدراك أن كثرة الأزمات التي مرت بها هي في حقيقة الأمر عامل قوة لا عامل ضعف، إذ إنه أسس لحالة الاستقرار السياسي القائم حالياً، كما أنه كشف كثيراً من الاختلالات المؤسسية التي كانت قائمة، والتي مكنت الجيش في كثير من المرات من التدخل لإجهاض أي تجربة سياسية بدعوى حماية علمانية الدولة. كما أن طول المدة التي مرت بها التجربة التركية أسست للتعامل بسياسة النفس الطويل، والتمسك بقوة بالمبادئ، وهما المبدآن اللذان تبناهما حزب العدالة والتنمية في حراكه السياسي والاقتصادي منذ تسلم مقاليد الحكم.

ب. وجود مؤسسات للدولة

عامل آخر يحسب ضمن نقاط القوة التي تتميز بها تركيا في الجانب السياسي وهو وجود المؤسسات، فكما هو معلوم كانت إسطنبول مركز الدولة العثمانية، وكانت تحوي معظم مؤسسات الدولة، حتى بعد إلغاء السلطنة العثمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 1922، ثم إلغاء الخلافة العثمانية ككل في مارس/آذار 1924[8]، بقيت وظيفة معظم المؤسسات العثمانية قائمة، وهو ما سهل الاستفادة منها والبناء عليها أو توظيفها ضمن المؤسسات التي استحدثت بعد تأسيس الجمهورية التركية. صحيح أنه ألغيت بعض مهام هذه المؤسسات أو ضيقت، كحال المؤسسات الدينية، لكن استفادت الدولة التركية حينها من النظام الإداري الذي كان قائماً مع إدخال بعض التعديلات القادمة من بعض الدول الغربية، إذ كان ينظر إلى الحضارة الأوروبية عموماً على أنها “الترياق” الذي يجب أن تتناوله الجمهورية الحديثة حتى تحافظ على ركبها وحركتها في سيرورة الحضارة.

وحتى تتضح الصورة أكثر بأهمية وجود المؤسسات، يمكن أن نقارن حال تركيا نفسها بالدول التي كانت تابعة لها؛ فبعد إطلاق مشروع التقسيم “سايكس بيكو” الذي أنشئت بموجبه سلسلة من الدول، بقيت تلك الدول محصورة في دور التابع للاستعمار بسبب غياب المؤسسات فيها. وحتى بعد انقضاء حقبة الاستعمار اتسمت معظم الدول العربية بدورها كدول وظيفية تخدم مصالح القوى الاستعمارية على حساب شعوبها. وينبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من النصر الذي حققه أتاتورك في حرب الاستقلال من حماية لما تبقى من الأراضي التركية، لم يكن ليتم لولا تضافر جهود المؤسسات الأخرى مع الجيش.

ج. إضعاف دور الجيش بالتدريج

التغير التدريجي الذي انتهجته تركيا في سلوكها السياسي والاقتصادي على حد سواء أسهم في خلق حالة الاستقرار القائمة حالياً. فبحكم تأسس الجمهورية التركية بواسطة الجيش بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بقي الجيش هو الطرف الفاعل؛ بسبب دوره كوصي على الدولة. وعلى الرغم من أن الجيش كان يحكم بواجهة سياسية متمثلة بالحزب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك نفسه فإنه لم يكن من المتاح لأي طرف آخر غير الجيش أن يحكم. وبعد تمكن أحزاب أخرى من الوصول إلى الحكم بعد تبني نظام التعددية الحزبية جوبهت بقوة وأحياناً بقسوة؛ من خلال الانقلابات، كما حدث مع رئيس الوزراء عدنان مندريس الذي أعدم واثنان من وزرائه في 17 سبتمبر/أيلول عام 1961[9].

بقيت هذه الهيمنة عقبة أمام أي محاولة إصلاح سياسي أو اقتصادي حتى قدوم حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من الأغلبية البرلمانية التي حققها حزب العدالة والتنمية بقي مقيداً ومحاصراً بسبب تغلغل الجيش في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها. حاول حزب العدالة والتنمية تقليص نفوذ الجيش من خلال تبني استراتيجيات مختلفة طُبقت على خطوات متدرجة تكللت بالنجاح عقب إفشال انقلاب 2016، إذ تم التغلب أخيراً على دور الجيش من خلال اعتقال العشرات من قيادات الجيش المتورطة في ذلك الانقلاب[10].

ولم يستتب الوضع السياسي إلى حد ما إلا بعد أن تمكن حزب العدالة والتنمية من تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يضمن صلاحيات واسعة للرئيس تمكنه من اتخاذ القرار بسرعة- بعيداً عن بيروقراطية المؤسسات السياسية- فيما يتعلق بالملفات الحرجة. ففي أبريل/نيسان 2017 صوت 51.4% مقابل 48.6% من الناخبين الأتراك بالموافقة على تعديلات دستورية واسعة اقترحها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تحويل نظام الحكم من نظامٍ برلماني إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات أوسع وأكبر. وشهد الشارع التركي انقساماً حاداً حول هذه التعديلات الدستورية، حيث رأى مناصرو أردوغان أنها ستعزز من فعالية السلطة التنفيذية، في حين رأى المعارضون أنها ستمنح أردوغان صلاحياتٍ واسعة كفيلة بتقويض الديمقراطية في تركيا[11].

د. تناغم السياسة التركية مع القدرات الذاتية والفرص المتاحة

بعد تقويض دور الجيش أعيد ضبط بوصلته ليتوجه إلى الخارج بدلاً من إهدار قوته في معارك داخلية تضعف الدولة التركية. ومنذ قدوم حزب العدالة والتنمية تبنى سياسة مختلفة عن المراحل التي سبقته، فـ”نظرية العمق الاستراتيجي” مكنت حزب العدالة والتنمية من إعادة توجيه بوصلة تركيا نحو عمقها الحضاري. فبدلاً من سياسة التبعية المطلقة التي رسخها النظام العلماني الذي ابتدعه أتاتورك، تم الالتفات إلى مجال جغرافي فرضه السياق الاقتصادي والسياسي على حد سواء. فمن خلال الوفرة الاقتصادية التي حققتها برامج الإصلاح السياسي والاستثمارات المتنوعة التي تبناها حزب العدالة والتنمية بدأ التوجه نحو الدول العربية وتبني سياسة التقارب معها بشكل أساسي، والدول المجاورة بشكل عام، بناء على أنها مجالات واعدة لتعزيز تلك الوفرة الاقتصادية. كما أن علاقات التعاون الاقتصادي إضافة إلى سياسة “تصفير المشاكل”، التي نظَّر لها رئيس الوزراء السابق داوود أوغلو أثمرت خلق حالة من الوفاق والتناغم السياسي بين تركيا والدول المحيطة بها. كما أن تكامل التعاون السياسي والاقتصادي مكن تركيا من بناء علاقات سياسية وشراكات دولية متنوعة ومؤثرة أسهمت في إعادة تشكيل دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

فبعد أن كان دورها محصوراً في دور التابع أو الوسيط- ضمن عضويتها في حلف الناتو- بحكم موقعها الاستراتيجي، تمكنت تركيا بعد أن أعادت ضبط بوصلة الجيش إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة كلياً عن وضعها السابق، مرحلة لا تعتمد على سياسة تصفير المشاكل، بهدف كسب هامش من الفوائد الاستراتيجية، بل أصبحت معتمدة على سياسة جديدة مفادها مجابهة المشاكل لإعادة تموضع تركيا في خارطة العالم، من خلال تبنيها دبلوماسية ناهضة تسعى من خلالها إلى تطبيق مشروعها الإقليمي.

هـ. اعتمادها على دبلوماسية ناهضة شكلت مشروعها الإقليمي

كما أشير سابقاً فمنذ قدوم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا نقلات نوعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، والسبب هو تبني الحزب سياسة مزمنة ومركزة مكنته من تغيير أسس إدارة السياسة الداخلية كمرحلة أولية، والسياسة الخارجية كمرحلة لاحقة. فمنذ البدايات الأولى غير حزب العدالة والتنمية خطاب الدبلوماسية من الأسلوب الكامن إلى الأسلوب الناهض، وركز جهوده على الجانب الاقتصادي إذ تبنى إصلاحات داخلية، وتعاون مع الدول المجاورة. كما تبنى الحزب ضمن خططه الإصلاحية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي تعد أحد الأسس التي نظّر لها داوود أوغلو في كتابه “العمق الاستراتيجي”، إذ أشار إلى أن سياسة القوة يجب أن تعبئ جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية، وهذا انعكس على نشاطها الخارجي من خلال “تلزيم السياسة الخارجية لجهات فاعلة غير حكومية” استخدمها الحزب أدواتٍ لتقوية حضوره وتأثيره على الصعيد الإقليمي والدولي. ومن أبرز المجالات التي نشطت فيها هذه الجهات غير الحكومية مجال الفكر والإغاثة الإنسانية، والوساطات السياسية والأمنية[12].

تضمنت الدبلوماسية الناهضة أيضاً آلية “المرونة القصوى والتوسط، كمنافذ دبلوماسية في خدمة سياسة القوة”، وضمن هذه الآلية نشطت تركيا نشاطاً ممنهجاً من خلال المشاركة الفاعلة في أكثر من ملف وفي أكثر من دولة، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. إذ نشطت ببرامجها الإغاثية، وتصدرت المشهد الإقليمي من خلال الدبلوماسية السلمية التي تبنتها في وقت سابق، ومن خلال جهودها في مجال الوساطات، وهو ما أثر في حضورها بقوة في الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن حزب العدالة والتنمية تمكن بسياسة الدبلوماسية الناهضة من حلحلة ملفات وإشكاليات قديمة على غرار القضية الكردية، إذ أصبح ينظر إليها على أنها فرصة أكثر من كونها تهديداً كما كان سائداً قبل قدوم الحزب. فمن أجل انضمامه للاتحاد الأوروبي تبنى الحزب إجراءات مهمة تتعلق بإعطاء الأقلية الكردية بعضاً من حقوقها، وذلك انعكس إيجاباً على الواقع السياسي، فعلى الرغم من التزام فئة- ليست بالقليلة- من الأكراد بالعمل المسلح، انخرطت فئة أخرى ولأول مرة في العمل السياسي في عهد العدالة والتنمية[13].

2. الإمكانات الاقتصادية

قبل أن تحقق تركيا معجزتها الاقتصادية عانت كثيراً بسبب تدخل العسكر، إذ شهد الاقتصاد التركي اضطرابات كل عشر سنوات تقريباً[14]، وظل رهيناً للسياسة الشمولية التي اتسم بها نظام الحكم في تركيا ما بين 1923 -1946 بسبب سيطرة الحزب الجمهوري الحاكم الذي أسسه كمال أتاتورك، ومكن لتدخل الجيش في جميع أمور الدولة بسبب أن معظم القيادات المدنية في هذا الحزب كانت من الجيش نفسه[15]، بموجب المادة 34 من قانون الخدمة الداخلية العسكرية الصادر 1935 التي تنص على الحق في الدفاع عن مبادئ الجمهورية وصيانتها من الأعداء الداخليين[16].

وكان انقلاب 1960 بداية التشريع القانوني لدور العسكر في الحكم، إذ وضع للبلاد دستوراً جديداً تضمّن إنشاء محكمة دستورية تحوّلت لما يقارب الخمسين عاماً إلى الأداة الأساسية في يد العسكر لحل أحزاب “الأعداء الداخليين”، وهو المفهوم الذي تحوّل إلى ركن أساس في الانقلابات العسكرية اللاحقة، كما اعتبر أعضاء “لجنة الوحدة القومية”، أي اللجنة العسكرية التي قادت الانقلاب، “أعضاء طبيعيين” في البرلمان مدى الحياة، وهو ما أثر في القوانين والتشريعات الصادرة من البرلمان، ومن ضمنها القوانين والتشريعات الاقتصادية[17].

بعد انتهاء حقبة الستينيات وبداية السبعينيات ظهرت أحزاب وقوى سياسية ترفض العلمانية وهيمنة القوى العسكرية، وهو ما خلق اضطرابات أمنية وسياسية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، الضعيف أصلاً، وتمثل ذلك في حدوث اضطراب كبير في ميزان المدفوعات بسبب زيادة الواردات[18].

وما إن شعرت القوى المهيمنة على الاقتصاد التركي باحتمال ظهور قوى أخرى قد تؤثر في مصالحها قررت تأسيس إطار رسمي منظم يحمي مصالحها الاقتصادية، ويحافظ على مكانتها السياسية وتأثيرها القوي في الدولة، وفعلاً تأسست جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد” عام 1971 في إسطنبول، وكان عدد كبير من مؤسسي هذه الجمعية من اليهود، خاصة يهود الدونمة. وتكشف الفقرة الأولى في النظام الداخلي لهذا التكتل الاقتصادي الغاية من التأسيس؛ إذ تنص على “تنمية التركيبة الاجتماعية المخلصة والوفية لأهداف ومبادئ أتاتورك في الحضارة العصرية، والعمل على ترسيخ مفهوم دولة القانون العلمانية”[19]، ونتيجة لذلك ظهر تحالف قوي بين العسكر ورجال الأعمال العلمانيين بسبب تبادل المصالح.

وشهدت تركيا بعد إعدام مندريس عام 1971 عقداً مضطرباً، اتسم بالركود الاقتصادي والاضطراب الأمني والسياسي، حيث انتشرت الإضرابات العمالية، وتأسست حركات عمالية وطلابية يسارية، بعضها كان مسلحاً. وخلال أواخر السبعينيات من القرن الماضي حدثت أخطر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد، وكانت ناتجة عن زيادة الواردات على الصادرات وهو ما تسبب في حدوث خلل في الميزان التجاري، أدى من ثم إلى خفض قيمة الليرة التركية، وفشلت السلطات التركية في اتخاذ إجراءات كافية لضبط آثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973- 1974، وقامت بتمويل العجز بقروض قصيرة المدى من المقرضين الأجانب، وبحلول عام 1979 بلغ التضخم أكثر من 100%، وارتفعت البطالة إلى نحو 15%، وأصبح قطاع الصناعة يعمل بنصف قدرته، ولم تعد الحكومة قادرة على دفع حتى فوائد الديون الأجنبية[20]. ونتيجة لذلك بلغ الدين الخارجي للدولة، في عام 1980، نحو 16.2 مليار دولار، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وبلغت تكلفة خدمة الديون في ذلك العام 33% من صادرات السلع والخدمات[21].

وفي يناير/كانون الثاني 1980، بدأت حكومة رئيس الوزراء سليمان دميرل تنفيذ برنامج إصلاحي واسع صممه نائب رئيس الوزراء تورجت أوزال، لنقل اقتصاد تركيا إلى النمو بالتصدير. ورغم قيام أوزال بإجراء إصلاحات لتسريع النمو وتحسين ميزان المدفوعات لم تكن كافية للتغلب على البطالة والتضخم، اللذين بقيا مشكلتين خطيرتين للغاية.

ومع انقلاب الجنرال كنعان إيفرين، في العام 1980، رُفع مستوى مجلس الأمن القومي ليكون صاحب القرار الحاسم والمرجعية الأساسية في الحكم عبر تمدد سلطاته وقوته وأعضائه العسكريين، على حساب المدنيين، وعلى حساب سلطات الوزارة والرئاسة ومؤسسات الدولة المدنية، ومن ضمنها المؤسسات الاقتصادية، ليترسخ المفهوم الشائع عن تركيا في العصر الحديث بأنها دولة عسكرية[22]، وذلك تسبب في حدوث مزيد من تدهور الاقتصاد التركي، فبلغ معدل البطالة 13% في 1985، وارتفع التضخم من 25% في فترة 1981- 1982، ليتعدى 30% في 1983، وأكثر من 40% في 1984[23].

وفي العام 1991 تلقى الاقتصاد التركي ضربة قوية بسبب حرب الخليج؛ لمشاركة أنقرة في محاصرة النظام العراقي وغلق خطوط استيراد النفط[24]. ثم عاود الاقتصاد التركي النمو السريع في عام 1992، أعقبه عمليات اقتراض واسعة للحكومة والقطاع الخاص، واقترضت البنوك التجارية التركية بأسعار الفائدة العالمية، وأقرضتها بأسعار الفائدة المحلية العالية في تركيا، ونتيجة لذلك ارتفعت الديون الأجنبية قصيرة المدى لتركيا بحدة، وخفتت الثقة الخارجية والداخلية بقدرة الحكومة على إدارة أزمة أقساط الديون المستحَقة، وهو ما ضاعف المصاعب الاقتصادية[25].

وبعد الوفاة المفاجئة لرئيس الجمهورية تورجوت أوزال في 23 أبريل/نيسان 1993 حدثت نزاعات بين رئيسة الوزراء تانسو تشلر ومحافظ البنك المركزي قوّضت الثقة بالحكومة، وتأثر الجانب الاقتصادي سلبياً بسبب هذه الاضطرابات بسبب اندفاع المواطنين لحماية مدخراتهم بتحويلها للدولار، فبانتهاء 1994 كان ما يناهز 50% من إجمالي قاعدة الودائع قد تحولت إلى ودائع بعملات أجنبية، بالمقارنة بنسبة 1% في 1993، وهو ما أدى إلى خفض تصنيف تركيا من قِبل وكالات التصنيف الائتماني وانعدام الثقة بقدرة الحكومة على خفض عجز الميزانية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1994.[26] غير أن الإصلاحات التي تم تبنيها لم تكن كافية لإحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد التركي.

ما بين عامي 1992- 2002 استمر تدخل العسكر يؤثر سلبياً حتى وصل الاقتصاد التركي إلى وضع متردٍّ بسبب ارتفاع الديون، وفي 22 فبراير/شباط 2001 تم تعويم الليرة بحيث ارتفع سعر الدولار بالنسبة لليرة التركية من 682666.7 إلى 1159452.2 بارتفاع بلغت نسبته 69.8% في أول يوم للتداول الحر[27].

أ– إصلاحات حزب العدالة والتنمية

بوصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002 سعى إلى الإصلاح الاقتصادي بخُطا ثابتة من خلال برامج الإصلاح التي تبناها، ولتحقيق هذا الإصلاح كان ينبغي معالجة الأسباب التي أدت إليه. ولذلك عمل الحزب- من خلال مجموعة من الإجراءات- على تقليم أظفار النظام العسكري، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي سنها العسكر على مدار عقود، وتعديل أو إصلاح القوانين التي شرعوها خلال أربعة انقلابات. وللتخلص من خطر العسكر تدريجياً رسم الحزب سياسته على أربعة محاور رئيسية:

– ضرورة تحقيق نهضة اقتصادية يشعر بها الشعب التركي، وذلك الشعور بالتحسن الاقتصادي يدفع الشعب لرفض عودة النظام أو الوصاية العسكرية على الدولة.

– السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية ومنع حدوث انقلابات عسكرية جديدة.

– تقليص عدد العسكريين وزيادة عدد المدنيين في مجلس الأمن القومي التركي الذي يسير كل سياسات الدولة، والعمل على تقليص صلاحياته التي تفوق كل السلطات في الدولة ومن ضمنها رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة وجميع الوزراء والمؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات والهيئات التي تسير السياسات الاقتصادية.

– انتهاج طريق الانفتاح الاقتصادي والخصخصة مع تبني رؤية اقتصادية شاملة تتضمن مشاريع تنفيذية مزمنة[28].

ومن خلال تلك الاستراتيجيات والمشاريع التي تبناها حزب العدالة والتنمية تمكن من تحقيق الإنجازات التالية:

– تضاعف كبير في احتياطي البنك المركزي: كان احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة في حدود 26.8 مليار دولار عام 2002، ومع حلول عام 2011 بلغ الاحتياطي 82.6 مليار دولار، أي إن الفرق في هذا المجال 4 أضعاف، وظل الاحتياطي النقدي التركي في تزايد مستمر حتى بلغ 95 ملياراً و403 ملايين دولار في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

– تسارع النمو الاقتصادي: بين 1993 – 2002 كان معدل النمو الاقتصادي التركي هو 3.1%، أما بين عامي 2003 – 2010 فقد حققت الحكومة التركية نمواً اقتصادياً بمعدل 4.9%، ووصل إلى 7.1% عام 2017[29].

– رفع مرتبات المتقاعدين: فبعدما كان أدنى مرتب تقاعدي لصنف الضمان الاجتماعي في عام 2002 يبلغ 376 ليرة تركية، أصبح 872 ليرة مع حلول عام 2011، ورفعت الحكومة راتب المتقاعد من صنف أرباب العمل إلى 554 ليرة، في حين كان لا يعدو 148 ليرة سابقاً، وارتفع مرتب المتقاعد من صنف الموظف الحكومي من 275 إلى 632 ليرة[30].

– تخفيض الفوائد المصرفية: حيث كان معدل الـفائدة 44% في عام 2002، فخفضتها الحكومة حتى عام 2010 إلى 1.5%، كما خفضت معدل الفائدة المصرفية للقروض الرسمية، الذي بلغ 62.7% في 2002، إلى 7.1% في عام 2016، وأدى خفض نسبة الفائدة إلى فتح الطريق أمام المشروعات، وتشجيع المستثمرين على الاقتراض البنكي، وهو ما دفع رؤوس الأموال إلى القدوم إلى تركيا، حيث أصبح معدَّل النمو في السنة الأولى لوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم 6.2%.

– خصخصة المنشآت العامة: حصلت الدولة على 8 مليارات دولار من خصخصة المنشآت العامة غير المجدية اقتصادياً، التي قامت بها بداية من 2003، أضافت إلى الخزانة العامة 34 مليار دولار حتى عام 2011.

– تقلص كبير في الديون العامة: فقد كان حجم الديون العامة في عام 2002 يمثل 61.4% من الدخل القومي، فتراجعت هذه النسبة إلى 28.7% عام 2016، وقد حدث هذا لأول مرة في تاريخ الخزانة التركية.

– تحول المصارف الحكومية من الخسارة إلى الربح: فقد تمكنت حكومة العدالة والتنمية، بفضل إجراءات حازمة، من انتشال المصارف الحكومية من الخسائر المتواصلة إلى الربح، إذ نجحت حكومة العدالة والتنمية في مواجهة أزمة 2001 إذ بلغت خسائر المصرف الزراعي وحده 12.1 مليار ليرة، أما خلال السنين السبع الأخيرة فقد ساهمت المصارف في خزانة الدولة بـ18.3 مليار ليرة، كما أعلنت الحكومة تحقيق ربح إجمالي في عام 2010 بلغ 3 مليارات و713 مليون ليرة تركية.

– تشجيع رجال الأعمال: حيث أجرت الحكومة تخفيضات بنسبة 25% على مستحقات الضمان، وكان رجال الأعمال لا يستطيعون الحصول على مستحقاتهم من الدولة من جراء ديون الضمان الاجتماعي، فقامت حكومة العدالة والتنمية بدفع المستحقات ليستمروا في العمل[31].

– زيادة نسبة الطبقة المتوسطة: التي تعد أهم طبقة في الدلالة على الاستقرار الاقتصادي لأي دولة. وإذا كانت هذه الطبقة قد تكونت بصورة أساسية منذ الإصلاح الاقتصادي الذي قاده تورجوت أوزال، فإنها قد اتسعت في ظل حكم العدالة والتنمية وشكلت القواعد الشعبية الأساسية له[32].

– محاربة الفقر والسعي نحو التوزيع العادل للثروة، وذلك من خلال برامج الإصلاح القانونية التي تبناها حزب العدالة والتنمية، فبعد أن كانت شريحة مجتمعية تشكل 30,3% من إجمالي السكان تعيش بأقل من 4,3 دولارات يومياً في عام 2002، فقد تراجعت هذه النسبة عام 2011 إلى 2,79%، كما أن نسبة الأتراك الذين يعيشون تحت خط الفقر هبطت من 23% إلى أقل من 2% عام 2017[33].

– مواجهة التضخم والعجز في الميزانية: عن طريق فرض قانون مالي مشدد، تمكن من خلاله من سد عجز الميزانية بشكل كبير، وتقليل التضخم بنسبة عالية. إضافة إلى تمكنه من جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بعد حصول الاستقرار الاقتصادي في تركيا[34].

– ارتفاع إجمالي الناتج القومي التركي ووصوله إلى1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية عام 2017.[35]كما شهد مجال الضمان الاجتماعي نقلة نوعية، إذ تمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيق الإنجازات التالية: إنشاء وزارة العائلة والشؤون الاجتماعية عام 2011 من أجل الاهتمام بشؤون العائلة وتقديم المساعدات المالية، وصرف رواتب لكبار السن والأطفال والمعاقين، والتأمين بزيادة المصاريف الاجتماعية بشكل كبير، وتوجيهها إلى المناطق الريفية، التي يتركز فيها الفقر، حيث بلغت المصاريف الاجتماعية عام 2007 نحو 18 مليون ليرة، بعد أن كانت لا تتجاوز 1.3 مليون ليرة عام 2001، وتطبيق الضمان الاجتماعي الشخصي، بحيث يمكن للشخص أن يدفع الضمان الاجتماعي ويتقاعد دون أن يكون مسجلاً بصفته موظفاً في الحكومة، والتقدم خطوات في توزيع الثروة العادل، إذ لم يبق أحد، عام 2012، دخله اليومي أقل من دولار واحد في تركيا، بعد أن كانت هذه النسبة في تركيا عام 2002 خُمس الشعب[36].

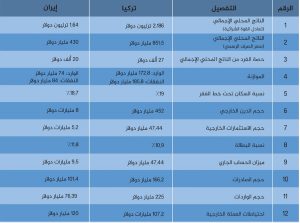

رسم توضيحي يوضح حجم القوة الاقتصادية التركية مقارنة بإيران[37]

3. الإمكانات والقدرات العسكرية

يمثل التفوق العسكري أحد أهم الأسس التي تعتمد عليها الدول في تنافسها من أجل تبوء مكانة متقدمة على سلم الترتيب الدولي، بما يسمح لها بالتأثير في سلوك الآخرين تجاهها وتمرير سياستها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتمثل الكتلة الحرجة- المتمثلة بالموقع الجغرافي والسكان -أحد أبرز عناصر القوة الشاملة للدول، إضافة إلى إرادتها الوطنية وأهدافها الاستراتيجية وقدراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وفي الحالة التركية تتميز تركيا بتوفر معظم هذه العناصر التي تشكل بمجملها عناصر القوة التي تدفع بالمشروع التركي لأن يثبت نفسه في نطاقه الإقليمي في الوقت الراهن بما ينعكس على أدائه مستقبلاً على مستوى دولي[38].

التفوق العسكري يأتي بوصفه أحد أساليب الردع الاستراتيجي التي تمكن الدولة من حماية مصالحها الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، ويشترك في تحقق الردع الاستراتيجي توفر العناصر التالية:

– وجود قوة شعبية تؤمن بالاستراتيجية.

– وجود جيش وطني لديه القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ويعمل على تدعيم تلك الاستراتيجية.

– امتلاك الجيش للأسلحة التقليدية والقدرة على التصنيع الدفاعي.

– امتلاك الدولة “رادعاً نووياً” يضعها ضمن مصاف الدول المسلحة والقادرة على الدفاع عن نفسها تجاه أي نوع من التهديدات.

– امتلاك الدولة صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى القدرات الفضائية والتكنولوجية العالية لمواكبة الحروب الإلكترونية والمعلوماتية والتجسس الإلكتروني.

– القدرة على حماية مصالح الدولة من التهديدات الخارجية (وهي تتشكل في قواعد عسكرية خارج الحدود، وعمليات عسكرية خارج الحدود)[39].

أ. القدرات العسكرية التركية

وفقاً لموقع موقع “غلوبال فاير باور” العسكري المتخصص احتل الجيش التركي المرتبة الأولى في المنطقة، والحادية عشرة عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021، حيث تفوق على جيوش كل من مصر التي احتلت المرتبة الثانية، وإيران التي جاء جيشها في المركز الثالث، والسعودية التي احتلت المرتبة الرابعة، وكذلك الكيان الإسرائيلي الذي حل جيشه في المركز الخامس. وحسب تصنيف “غلوبال فاير باور” تبلغ ميزانية الجيش التركي أكثر من 17 مليار دولار أمريكي. وتصل القوة البشرية للجيش التركي إلى 735 ألف عسكري، بينهم 355 ألفاً في حالة عمل نشط. ولا يقتصر تصنيف الموقع العسكري “غلوبال فاير باور” على عدد أفراد الجيش والمعدات العسكرية وحسب، بل يركز أيضاً ضمن مؤشراته على قياس عوامل أخرى، منها قوة وكفاءة القوة العسكرية، إضافة إلى نجاح المهمات، وتنوع الأسلحة[40].

وعلى مدار العقود الأخيرة تطور قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجية التركية، وهو ما جعلها تنتقل من الاعتماد على تصدير البضائع والمنتجات التركية فقط إلى تصدير صناعاتها العسكرية والإنتاجية، خاصة عندما صرح الرئيس أردوغان أنه بلغ اعتماد تركيا على المعدات العسكرية المستوردة عام 2002 بنسبة 80%، والآن تنتج تركيا 54% منها، ولكن بحلول عام 2023 تسعى تركيا إلى التخلص كلياً من استيراد الصناعات العسكرية. كما قطعت تركيا بالفعل شوطاً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف، ففي العام 2018 بلغت قيمة صادرات تركيا من منتجات الصناعات الدفاعية 258 مليون دولار و916 ألفاً. ووفقاً لرئيس الوزراء حينها، بن علي يلدريم، فالاستثمارات في الصناعات الدفاعية تجاوزت 35 مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ تجاوزت قيمة صادرات الصناعة الدفاعية التركية ملياري دولار، و65% من احتياجات تركيا العسكرية تصنع محلياً[41].

ب. ميزات الجيش التركي

يتميز الجيش التركي بامتلاكه مقومات الردع الاستراتيجي، إذ يمتلك كلاً من الأسلحة التقليدية إضافة إلى قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال تطور قطاع التصنيع الدفاعي. كما أنه يمتلك علاقات عسكرية استراتيجية لكونه يعد ثاني قوة- بعد الولايات المتحدة الأمريكية- في الناتو. أضف إلى ذلك دخوله ميدان تبني الاستراتيجيات الرادعة من خلال تنشيط دور جيشه في عمليات خارج الأراضي التركية، إضافة إلى توسعه في بناء القواعد العسكرية.

– الأسلحة التقليدية: يمتلك الجيش التركي الأسلحة التقليدية، وأيضاً يمتلك القدرة على تصنيع تلك الأسلحة التقليدية، التي تتمثل في الصناعات التالية:

– الصناعات الجوية: يمتلك الجيش التركي الأنواع التالية من الطيارات الحربية: تي 129 أتاك، والطائرة العنقاء: “بلوك بي” بدون طيار، وطائرة التدريب(Hürkuş) ، بأنواعها b_c، بالإضافة إلى مشروع إنتاج طائرة (fx1).

– صناعات الدفاعية البحرية: يمتلك الجيش التركي أنواعاً مختلفة من الأسلحة التي تستخدم ضمن قطاع الدفاع البحري، ومنها الكورفيت التركي “ميلجيم”، وطرادات شبح من طراز أدا، والسفينة البرمائية “بيرقدار”، كما تمكنت تركيا من تصنيع أول غواصة محلية الصنع “مراد رئيس” (القبطان مراد)، بالإضافة إلى إنشاء حاملة طائرات تركية محلية الصنع، تسمى (Sedef).

– صناعات خاصة بالقوات البرية: من الصناعات الخاصة بالقوات البرية الهاوترز التركي فيرتينا، والمدرعة البرمائية أرما، والدبابة ألطاي، والراجمة T-22، والمدرعة (Kirpi)، وعربة الدفع الرباعي(Ejder Yalçın) .

– أسلحة فردية: ومن أبرز هذه الأسلحة الفردية البندقية (mpt-76)، والقناصة بورا 12[42].

– تمتلك تركيا أيضاً أسلحة غير تقليدية:

طائرات إف 16 الأمريكية: حيث تمتلك تركيا ثاني أكبر أسطول من المقاتلات الأمريكية إف 16. بالإضافة إلى اشتراكها في تصنيع أحدث طائرة مقاتلة في العالم وهي طائرة إف 35.

دبابات ليبورد الألمانية.

أنظمة “إس 400” الروسية التي تعد أفضل دفاع جوي بالعالم. بالإضافة إلى أنظمة صواريخ بالتعاون مع إيطاليا وفرنسا، وصواريخ للدفاع الجوي محلية الصنع[43].

في مجال الحرب الإلكترونية تمتلك تركيا نظاماً إلكترونياً “كورال” خاصاً بالحرب الإلكترونية والتشويش الراداري، ومن إنتاج شركة “أسليسلان” المملوكة للدولة، وهو نموذج مثيل لمنظومة الحرب الإلكترونية الروسية “كراسنوخا” التي قامت شركة “كارات” الروسية التكنولوجية بتصنيعها. ولكن لم يكشف عن مواصفات التقنية للنظام، ويماثل غيره من التكنولوجيات العالمية الحديثة. كما تمتلك تركيا أيضاً قمرين صناعيين للأغراض العسكرية والاستخباراتية؛ غوك تورك-1، غوك تورك-2.

غوك تورك- 1: ينقل صوراً عالية الجودة أكبر من نظرائه في العالم، يقوم بمهام مراقبة الأبنية الحكومية ومحيطها، ورصد المحاصيل الزراعية، والاستشعار عن بعد لمهام مثل أنشطة المسح، ومراقبة الحدود، وقابل للمناورة.

غوك تورك-2: يوفر للقوات المسلحة التركية، وخصوصاً لقيادة القوى الجوية، معطيات استخبارية قيمة، وبيانات رقمية وجغرافية، ولديه قدرة عالية على الاتصال بالبيانات، كما يستطيع تحميل صورة لشريط بطول نحو 650 كيلومتراً في مسار واحد، ويمكنه تصوير أي بقعة في الكرة الأرضية، والإرسال إلى المحطة الأرضية، بالإضافة إلى أنه يلبي احتياجات تركيا من الرقابة والبحوث العامة والعلمية[44].

ج. قدرتها على حماية مصالحها الخارجية

من أجل حماية مصالحها الخارجية انتقلت تركيا من الدبلوماسية الناعمة إلى دبلوماسية استخدام القوة بسبب زيادة ضغوط التهديدات التي تحيط بها، والمتمثلة في التغيرات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى تنامي الأعمال الإرهابية من حزب العمال الكردستاني وحصوله على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن الخلافات والصعوبات التي واجهتها تركيا في سبيل امتلاك وتطوير منظومتها الدفاعية والعسكرية. كل هذه التحديات فرضت على تركيا سياسة العمليات الخارجية، التي تمثلت في تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية، وأبرزها عملية درع الفرات، وهجوم عفرين، إضافة إلى عملية نبع السلام.

كذلك تبنت تركيا سياسة إقامة القواعد العسكرية من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية. وتمتلك تركيا حالياً القواعد العسكرية الآتية:

– القاعدة التركية في قطر: وتتكون من ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية الذين يتمركزون فيها، وتعد المنشأة العسكرية الأولى لتركيا في الشرق الأوسط، إلى جانب وحدات جوية وبحرية، ومدربين عسكريين[45].

– القاعدة التركية في الصومال: وتعد أكبر قاعدة عسكرية لتركيا خارج حدودها، وقد أنشئت في 30 سبتمبر/أيلول 2017، وتضم القاعدة ثلاث مدارس عسكرية، بجانب منشآت أخرى، وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 1500 صومالي. والهدف من إنشاء القاعدة هو المساعدة في إنشاء جيش صومالي قوي قادر على مواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة[46].

– القاعدة التركية في شمال قبرص: يبلغ تعداد قواتها 36 ألف جندي تركي، كما تملك تركيا هناك عدداً من القواعد العسكرية التي تضم دبابات وطائرات. وتقوم السفن البحرية التركية الحربية بمرافقة سفن التنقيب التركية عن الغاز والنفط التي تنشط في المياه الإقليمية لقبرص رغم معارضة الاتحاد الأوروبي[47].

– القاعدة التركية في ليبيا: تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً التي تخوض صراعاً عسكرياً ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وبموجب اتفاقات عسكرية أبرمها الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا عدداً من حاملات الجنود والطائرات المسيرة التي تنتجها إلى طرابلس.

– القواعد التركية في العراق: في العام 2018 صرحت جهات تركيا بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، لكن بحسب تقارير صحفية يصل العدد إلى أكثر من 15 قاعدة. ومن بين هذه القواعد قاعدة بعشيقة الواقعة على أطراف مدينة الموصل وهي تبعد أكثر من 140 كيلومتراً عن الحدود التركية العراقية، وتضم القاعدة نحو ألفي جندي وعشرات الدبابات ومدافع بعيدة المدى. وتمتد مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم شمالي العراق على طول الحدود بدءاً من معبر خابور وصولاً إلى منطقة صوران.

– القواعد التركية في سوريا: تمتلك تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع روسيا. وتحتفظ كذلك بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، وهي مناطق واقعة على الحدود التركية السورية، وتسيطر عليها تركيا وتديرها مع قوى المعارضة بهدف إيقاف تمدد تنظيم “ي ب ك/ب ي د” الذراع السورية لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية.

– القاعدة التركية في جيبوتي: أنشئت في 2017، وهي ثاني قواعدها العسكرية في قارة إفريقيا، وجرى الاتفاق بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، متضمناً اتفاقيات اقتصادية عدة، حيث تنظر تركيا إلى جيبوتي على أنها مركز إفريقي مهم بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

– القاعدة التركية في النيجر: نظراً لأهمية النيجر في الغرب الإفريقي توجهت إليها تركيا من أجل تعميق المصالح الاستراتيجية بين البلدين، وتم توقيع اتفاقية بين البلدين بُنيت بموجبها هذه القاعدة بهدف تدريب جيش النيجر وتزويده بالسلاح، فضلاً عن تضمن الاتفاقية بنوداً بشأن تطوير قطاعات النقل والبناء، والطاقة، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لتركيا.

– الوجود التركي في أفغانستان: بعد انتهاء مهام قوات “الناتو” (NATO) في أفغانستان أبقت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا على قواتها، واختلفت تركيا عن الدول الأخرى في كونها الدولة الوحيدة التي رفعت عدد جنودها هناك. وقد رفعت تركيا، التي اشتركت في عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد القاعدة عام 2001، عدد جنودها من نحو 900 جندي حتى عام 2009 إلى 1500 بعد عام 2015.

– القاعدة التركية في السودان: أنشئت هذه القاعدة في 2017 بموجب اتفاقية لإعمار وإدارة جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، والتي أتت من بين اتفاقيات اقتصادية أخرى عدة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن الإطاحة بحكم الرئيس السوداني عمر البشير أوقفت الاتفاقية[48].

4. الإمكانات الصناعية والتكنولوجية

يعد التطور التكنولوجي أحد أبرز الأسس المعاصرة التي تعتمد عليها الدول من أجل تحقيق سبق أمني واقتصادي على مستوى عالمي. ورغم إدراك تركيا أهمية هذا الجانب منذ وقت مبكر لم تجد فرصة كافية لتحقق سبقاً في هذا الجانب بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي عاصرتها منذ تأسيس الجمهورية. لكنها في عقودها الأخيرة شهدت استقراراً أتاح لها إعادة توجيه اهتمامات الدولة بحيث تمكنت من تحقيق نقلات نوعية في قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الصناعي والتكنولوجي.

من أجل تمتين قدراتها الصناعية تبنت تركيا خططاً محددة ترمي إلى خلق تأثيرات تراكمية تظهر نتائجها بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال توجهت مبكراً للاهتمام بقطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية، وهو ما وفر لها حلولاً لكثير من المشاكل، ومكنها من خلق أساس متين تنطلق منه عجلتها الصناعية. إذ تطمح من خلال مشاريعها العملاقة إلى أن تأخذ مكاناً بين مجموعة الدول العشر الكبار “جي 10” على مستوى العالم، ومن تلك المشاريع الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية افتتاح خط قطار “مرمراي” العابر من تحت البوسفور، لينقل 1.5 مليون مسافر يومياً في العام 2013. وفي العام 2016 أنشئ جسر ياووز سليم المعلق الذي تعبره 135 ألف سيارة يومياً، وافتُتِح نفق “أوراسيا” بطول يمتد إلى 14.6 كيلومتراً، ليقلص زمن انتقال السيارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي لإسطنبول في ساعات الذروة من مئة دقيقة إلى 15 دقيقة فقط في نفس العام أيضاً[49].

وفي العام 2018 افتتح مطار إسطنبول الدولي الذي يعد واحداً من المصادر الجديدة للدخل الهائل في تركيا، فمنذ أن بدأ العمل بطاقته الكاملة في أبريل/نيسان من عام 2019 استخدمه 52.5 مليون مسافر، وهم نصف عدد مستخدمي مطارات تركيا في 2019، البالغ نحو 104.2 ملايين مسافر.

وفي مجال تصنيع السيارات تمكنت تركيا أخيراً من إنتاج سيارتها القومية بتقنية محلية بنسبة 100% في عام 2020، فيما بلغت عائدات صناعة وتصدير السيارات وقِطَعها خلال عام 2019 قرابة 32 مليار دولار. وتمثل صناعة الملابس قوة اقتصادية لافتة في تركيا، حيث زادت قيمة صادراتها في عام 2019 على 17 مليار دولار. وفي مجال تصنيع السلاح حققت تركيا قفزات هائلة مكنتها من الانتقال من مجرد القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى أن تصبح إحدى الدول المصدرة بعد أن بلغ حجم صادراتها 18.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2018، في حين وصلت المبيعات الكلية في الفترة ذاتها إلى 64.9 مليار دولار[50].

ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) زادت صادرات تركيا من الأسلحة بنسبة 170% في السنوات الأربع الماضية عما كانت عليه ما بين 2009-2013، وهو رقم قياسي في العالم من حيث تصدير السلاح. ضم هذا الإنتاج صناعة البنادق الدفاعية والمركبات المدرعة، ومدافع الليزر، والطائرات دون طيار (UAV)، والمعدات العسكرية، والمروحية متعددة الأدوار (Gokbey)، ودبابات محلية، وطائرات مقاتلة، وأنظمة دفاع، وطائرات دون طيار (درون)، كما يجري العمل على صناعة حاملة طائرات ضخمة ومقاتلة حربية وأنظمة للدفاع الصاروخي. كما أعلنت (Defense News) المتحدة أن خمس شركات دفاع تركية كانت من بين أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، إذ خلال السنوات العشر الأخيرة نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع بشقيها الاستكشافي (IHA) والمسلح (SIHA)، لتحتل تركيا موقعاً بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.

ومن خلال تميزها في الصناعات العسكرية أصبحت تركيا تزاحم حلف شمال الأطلسي (ناتو) في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة بعدما نجحت طائراتها، عام 2018، في تنفيذ غارات موجهة بالأقمار الصناعية، وهي تحلق بمحرك منتج محلياً، قبل أن تتطور في العام ذاته لتتمكن من التحليق المتواصل لأكثر من 24 ساعة. وتشير تقارير الصادرات العسكرية التركية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستوردين للسلاح من تركيا بقيمة 748 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 242.21 مليون دولار، وحلت سلطنة عمان ثالثاً، تلتها قطر ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدها هولندا وبريطانيا والهند وبولندا وفرنسا أخيراً[51].

وفي مجال التكنولوجيا ارتفع عدد مراكز “تكنوباركس” التي تضم شركات التقنية التركية من مركزين في عام 2001 إلى 84 مركزاً عام 2019 موزعة على 56 مدينة تركية. وتعمل تركيا حالياً على تنفيذ برامج “أتمتة الإنتاج” التي ستمكنها من زيادة قيمة صادرات الصناعات التحويلية إلى 210 مليارات دولار في عام 2023، كما تسعى إلى زيادة حصة نفقات البحث والتطوير إلى 1.8% من موازنة الدولة[52].

تأتي مدينة إسطنبول في مقدمة المدن التركية الأكثر احتواءً على حدائق التكنولوجيا، حيث يوجد فيها 11 حديقة، تليها العاصمة أنقرة بـ 9، وقوجة إيلي بـ 5، وإزمير بـ 4 مناطق. توفر هذه الحدائق فرص عمل لأكثر من 55 ألف شخص، إلى جانب 5 آلاف و390 شركة تنشط داخل تلك الحدائق، منها شركات أجنبية وأخرى محلية. ومنذ تأسيس حدائق التكنولوجيا أنجز العاملون والباحثون فيها نحو 32 ألفاً و769 مشروعاً، فيما يستمر العمل في 9 آلاف و106 مشاريع أخرى، تتنوع بين برمجة الحواسيب والتكنولوجيا الحيوية والطاقة وقطاعات أخرى كالصحة والطاقة والزراعة والفضاء[53].

أيضاً في مجال التصنيع التكنولوجي دخلت تركيا مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إذ نجحت في إنجاز أول قمر صناعي محلي للمراقبة والرصد “إيمجا” الذي سيمثل نقلة نوعية في القطاع الأمني وقطاع الاتصالات؛ لكونه قادراً على التقاط صور عالية الدقة من مسافة عالية وبعيدة، ولديه أيضاً إمكانية التقاط صور مباشرة[54].

وفي مجال تصنيع السيارات قطعت تركيا شوطاً كبيراً، فبحلول 2021 احتلت المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر مصنّعي السيارات في العالم، ورابع أكبر مصنع في أوروبا، إذ صدرت منتجاتها إلى 193 دولة في القارات الخمس بقيمة إجمالية بلغت 29 ملياراً و342 مليون دولار خلال عام 2021[55].

5. الإمكانات الدينية والحضارية

يعد المكون الديني والحضاري أحد الأسس التي تمكن الدول من تحقيق سبق في تأثيرها الاجتماعي والسياسي؛ إذ يعد المكون العقدي من أقوى الروابط التي تستخدم من أجل جلب الأتباع والتأثير بهم، في حين يسوغ المكون الحضاري إمكانية تمدد أي مشروع بدعوى تأثيره الإيجابي، أو على الأقل قدرته على إيجاد حلول لإشكاليات معينة بحكم تفوقه الحضاري.

في نهضتها وعودتها لتفعيل دورها على نطاق إقليمي اعتمد حزب العدالة والتنمية على هذين البعدين اعتماداً رئيسياً، فالبعد الديني خلق له حالة قبول واسعة داخلياً بسبب حالة الكبت التي فرضتها علمانية الدولة منذ تأسيس الجمهورية، في حين سوغ له البعد الحضاري حالة التقارب مع كثير من الدول التي كانت جزءاً منه خلال الحكم العثماني. وفي غضون عقدين تمكن الحزب من الانتقال بالمجتمع من حالة الركود إلى حالة الحركة والإنجاز، التي تجسدت في حدوث تغيرات نوعية في مختلف المجالات[56].

استخدمت تركيا الدين بوصفه إحدى أدوات القوة الناعمة في بعض الدول التي كانت جزءاً منها خلال حكم الدولة العثمانية، فعلى سبيل المثال تمكنت تركيا من استعادة نفوذها اجتماعياً- خصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفييتي- في دول جنوب القوقاز. فعلى الرغم من الفصل الرسمي الواضح بين حركة فتح الله غولن ومديرية الشؤون الدينية التابعة للدولة التركية فقد تناغمت جهودهما في التأثير في هذه الدول، ففي حين كان دور مديرية الشؤون الدينية التابعة للدولة التركية يركز على المهام الرسمية، انتشرت حركة فتح الله غولن أكثر من الجانب الحكومي؛ نتيجة لعدم تقيدها بالجانب الرسمي، إضافة إلى أن اندماجها في المجتمع كان كشكل من أشكال القومية التركية، لذا تمكنت مدارسهم من جذب أبناء الجورجيين والدبلوماسيين أو رجال الأعمال الأتراك. ونظراً لأن حركة غولن والحكومة التركية كانتا مؤسستين منفصلتين، كانت السياسة التركية دائماً قادرة على موازنة القوة الناعمة الدينية مع مصالحها السياسية في البلدين، وهو ما سمح لهما بالمضي قدماً بالتوازي. غير أن هذا الوضع تغير تماماً بعد 2013 بعد أن حدث انقسام بين غولن وأردوغان؛ إذ أغلق كثير من المدارس خصوصاً في أذربيجان، وهو ما قد يحدُّ من تأثير تركيا في هذه المناطق؛ إذ إن تأثير الحركة كان أكثر اندماجاً مع المجتمع من المؤسسات الرسمية للدولة[57].

ونظراً لأهمية دور الدين توجد مؤسسة رسمية وهي مؤسسة “وقف الديانة” الحكومية، التي تشغل أكثر من 107.000 موظف، كما تدير مئات المشاريع في الداخل والخارج، تضطلع بكثير من المهام الدينية والتعليمية والتجارية أيضاً. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي وصلت ميزانيتها إلى 1.7 مليار يورو. تقوم هذه المؤسسة بوظائف مختلفة؛ منها ما يتعلق بالجانب الديني، ومنها ما يتعلق بالجانب الإغاثي، لكنها بشكل رئيسي تجسد أحد أشكال السياسة الناعمة لتركيا في مختلف الدول التي تنشط فيها[58].

ويمثل البعد الحضاري دوراً محورياً في خلق قبول لدى المجتمعات التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية، فعلى سبيل المثال لعبت المسلسلات التركية التاريخية دوراً كبيراً في إعادة رسم صورة تركيا المعاصرة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من تاريخها القديم. إذ شغلت الدولة العثمانية مساحة واسعة جغرافياً، ورغم تباين اللغات والثقافات والشعوب في تلك الرقعة الجغرافية عاشت في سلام لقرون تحت ظل هذه الدولة. استعادة مثل هذا التاريخ في سياقات مختلفة وفي هذا التوقيت الذي يزامن التحركات الناهضة لتركيا في المنطقة، سواء في سورية أو في العراق أو ليبيا، كلها تقرأ ضمن سياق محاولة توظيف هذا الحضور في خلق تأييد وقبول للمشروع التركي في المنطقة.

ثالثاً: العلاقات التركية الدولية واستراتيجياتها

تكمن أهمية الاستراتيجيات بالنسبة لأي دولة أنها تمثل خارطة الطريق التي بموجبها تتمكن الدولة من تحديد مجالات الفرص والتحديات لتسير في ضوئها في تعاملاتها الإقليمية والدولية. وتتبنى تركيا جملة من الاستراتيجيات شأنها شأن الدول الأخرى، منها استراتيجية “تصفير المشاكل” التي تم تبنيها منذ قدوم حزب العدالة والتنمية، والتي تمكنت تركيا بموجبها من توطيد علاقتها بدول الجوار في سبيل تدعيم استقرارها الداخلي لتفعيل دورها الخارجي. لكن اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 وما تلاها من أحداث أثر تأثيراً كبيراً في مصالح تركيا، ومن ثم انعكس ذلك على استراتيجياتها، فبدلاً من تصفير المشاكل تبنت استراتيجية “اقتحام المشاكل”، وذلك من أجل حماية مصالحها الأمنية والحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية والاستراتيجية.

1. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية

نظراً لأهمية موقعها الجغرافي اكتسبت تركيا أهمية استراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً عقب الحرب العالمية الثانية، وذلك لإدراكها أهمية موقع تركيا ضمن سياستها العالمية لاحتواء خطر الاتحاد السوفييتي[59]. وخلال الحرب الباردة اكتسبت تركيا أهمية استراتيجية لكونها خط الدفاع الأول للمصالح الاستراتيجية الأمريكية والغربية ضد تهديدات الاتحاد السوفييتي، إذ أصبحت عضواً أساسياً في حلف الناتو، وهو ما عمق علاقتها الأمنية والاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مدى فترة الحرب الباردة لم يحدث أي تغير جوهري في التحالف بين أنقرة وواشنطن إلا في بعض الاستثناءات التي تمثلت في أزمة الصواريخ الكوبية 1962، إذ سحبت الولايات المتحدة الأمريكية الصواريخ الدفاعية الاستراتيجية “صواريخ جوبيتر” من تركيا سراً بقرار أمريكي دون استشارة أو حتى إبلاغ الجانب التركي، وهو ما تسبب في حدوث شرخ في العلاقة بين البلدين[60]. إضافة إلى ذلك توترت العلاقة بعد التدخل التركي في قبرص عام 1974، الذي ترتب عليه قطع الولايات المتحدة لمساعدتها العسكرية لأنقرة حتى عام 1981[61].

وعلى الرغم من أن العلاقة بين البلدين ارتبطت أساساً بتفعيل دور أنقرة لاحتواء التهديد الروسي، لم تفقد أنقرة أهميتها بالنسبة للاستراتيجيات الأمريكية حتى بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، بل على العكس؛ زادت أهميتها نظراً للارتدادات التي أعقبت تفكك دول الاتحاد السوفييتي. ونظراً للقرب الجغرافي لتركيا من هذه الدول مثلت التسعينيات سنوات ذهبية للعلاقات الأمريكية التركية؛ إذ أعلن الطرفان الشراكة الاستراتيجية بينهما في عام 1995[62].

أ. مجالات التعاون

وبشكل عام تمثلت محاور الاتفاق والتعاون بين البلدين في المجالات التالية:

– المجال الأمني

ارتبطت المصالح الاستراتيجية الأمريكية بتركيا من الناحية الأمنية بقدرتها على أداء دور مهم في احتواء الدور الروسي، وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي المهم، لذا دُعمت تركيا بالقواعد العسكرية والصواريخ التي من شانها أن تعمل على ردع النفوذ الروسي في المنطقة. كما عملت على توطيد علاقتها بها بعد الحرب الباردة، وذلك بعد أن سعت إلى تكثيف وجودها في الشرق الأوسط لحماية مصالحها عقب حرب الخليج الثانية عام 1990. إذ مثل الموقع المهم لتركيا نافذة على محاور وبلدان ذات أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن؛ مثل الكيان الإسرائيلي والعراق وإيران وسورية وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان، ومن ثم منحها ذلك دوراً محورياً في حفظ الاستقرار في الحزام الممتد من وسط أوروبا حتى تخوم الهند وروسيا. وفي مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، زادت أهمية تركيا بوصفها فاعلاً رئيسياً في إطار ما عُرف إبان إدارة الرئيس بوش الابن بـ”الحرب على الإرهاب”. فعلى سبيل المثال تجاوبت تركيا بأريحية مع تفعيل المادة 4 من معاهدة الدفاع الخاصة بحلف الناتو، التي تفرض على جميع الأعضاء في الحلف تقديم جميع أشكال المساعدة لأية دولة تواجه عدواناً خارجياً.[63] وخلال أقل من 24 ساعة قامت تركيا بتسهيل استخدام أراضيها ومجالها الجوي للقوات الأمريكية لبدء الحرب على أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول 2001.[64]

وبالنسبة للمصالح التركية بتقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الأمني تمثلت أهدافها في الاستفادة من الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة الأولى في الناتو، كما أن من شأن هذه العلاقة أن تدعم موقفها أمام خصوم دوليين وإقليميين على غرار روسيا وإيران.

في الجانب السياسي سعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحالفها مع تركيا إلى تدعيم صورتها السياسية بوصفها داعمة لنشر الديمقراطية من جهة، كما أنها- من جهة ثانية- حرصت على الاستفادة من النموذج التركي- بوصفها دولة ديمقراطية مسلمة- من أجل التغلغل والتأثير في الدول المجاورة لتركيا، سواء تلك المنتمية لدول البلقان أو المنتمية لمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جهتها سعت تركيا من خلال علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية للترويج لنفسها ضمن المجتمع الأمني الغربي، وهو ما من شأنه أن يدعم طلب عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ودعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا السعي، حيث اعتبرت واشنطن أن التحاق تركيا بأوروبا يعد هدفاً أمريكياً، ليس فقط بسبب المزايا التي قد تعود على حليف مهم واستراتيجي لها من وراء ذلك، وإنما أيضاً بهدف بناء جسر قوي بين الشرق والغرب عبر البوابة التركية أولاً، وثانياً لمحاولة إحداث توازن استراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي بين القوى التقليدية، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والقوى الجديدة الأقرب للحليف الأمريكي مثل تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا.[65]

– المجال الاقتصادي

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يرتبط الجانب الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بالجانب الأمني، فالسبب الرئيسي لدعمها تركيا هو الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط لحماية سهولة وصول النفط من الدول المصدرة إلى الدول المستهلكة، وذلك لأهمية موقعها كممر بحري وملاحي يخترق البحر الأسود وبحر القوقاز والبحر المتوسط. كما أن تركيا تعد ممراً مهماً لإمدادات النفط والغاز من دول آسيا الوسطى لأوروبا عبر خط (جيهان – باكو) البديل عن الخط الروسي الممتد عبر أوكرانيا[66].

ب. ملفات وقضايا الخلاف

على الرغم من أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين امتدت أكثر من ستة عقود وشهدت كثيراً من التحديات التي وطدت عمق العلاقة، فإنه خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما عقب أحداث الربيع العربي في 2011، حدثت تغيرات جوهرية في طبيعة العلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد أن اعتبرت التحركات الأخيرة لتركيا على أنها مصدر تهديد للمصالح الأمريكية.

فمنذ انضمامها لحلف الناتو 1952 انحصر دور أنقرة في حماية الضفة الجنوبية الشرقية للقارة من الاتحاد السوفييتي سابقاً[67]، لكن مع قدوم العدالة والتنمية حرصت تركيا على استعادة دورها الإقليمي، خصوصاً قبل وبعد أحداث الربيع العربي، إذ شهدت السياسة الخارجية التركية نقلة نوعية للسياسة الخارجية التركية من المحافظة والانكفاء والحياد إلى المبادرة والنشاط والفاعلية، خصوصاً تجاه المنطقة العربية، فكان رفضها السماح للقوات الأمريكية بالعبور من الأراضي التركية لغزو العراق في 2003 مؤشراً جديداً على تغير هذه السياسة، وهو ما أدركته واشنطن حينها، واعتبرته مصدر تهديد جديداً ينبغي احتواؤه[68].

إذ تقوم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة على مصالح ثابتة تتمثل في: دعم وحماية أمن الكيان الإسرائيلي، ومنع ظهور قوة إقليمية في المنطقة، وضمان وصول النفط من المنطقة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بأسعار معقولة، والحرب على الإرهاب، والحفاظ على التحالف مع الدول الصديقة. ونتيجة لتغير استراتيجية تركيا توترت علاقتها بأمريكا التي لا تقبل بظهور أي قوة إقليمية في المنطقة من شأنها أن تهدد مصالحها[69]. وينظر إلى محاولات إضعاف تركيا سياسياً واقتصادياً على أنها ضمن استراتيجيات إشغالها بأمورها الداخلية حتى لا تتمكن من الاضطلاع بدور محوري إقليمي. وتمثلت تلك التهديدات بأحداث غازي بارك في 2013، إضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، خصوصاً بعد أن وجهت تركيا الاتهامات إلى الولايات المتحدة بأنها وراء هذا الانقلاب[70]. ونتيجة لحدوث هذا التوتر برزت جملة من الملفات الخلافية بين البلدين، تتلخص في التالي:

– القضية السورية

ينطلق الطرفان في تعاملهما مع القضية السورية من استراتيجيات مختلفة، ففي حين ترى تركيا الملف السوري مصدر تهديد حقيقي لاستقرارها الأمني بسبب التهديد الذي يمثله تأثير الميليشيات الكردية، ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن التهديد الأولى بالاهتمام والحذر هو تدمير التنظيم الإرهابي لداعش في سوريا، لذا عملت على تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (YPG) على الرغم من أن تلك الميليشيات لها علاقة وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً[71]. وعلى الرغم من تبرير الإدارة الأمريكية لهذا الإجراء بأن داعش تتقدم بسرعة كبيرة عبر سوريا والعراق، فضلاً عن إثبات وحدات حماية الشعب فاعليتها في مواجهة داعش، اعتبرت تركيا أن حليفها الاستراتيجي لا يأخذ تخوفاتها الأمنية على محمل الجد، حيث إن دعم الولايات المتحدة لهذا الفصيل في قتال داعش من شأنه تهديد الأمن القومي التركي، إذ إن هذا قد يساعد على قيام منطقة كردية مستقلة على الحدود التركية[72].

– قضية فتح الله غولن

بعد فشل المحاولة الانقلابية في 2016 سارعت تركيا إلى تطهير مؤسساتها الداخلية من الخلايا الانقلابية، وتوجهت أصابع الاتهام إلى جماعة فتح الله غولن. وعلى الرغم من تصنيف تركيا لـ”الكيان الموازي” الذي يتزعمه فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، منظمةً إرهابية، إضافة إلى تقديمها مجموعة من الأدلة التي تثبت تورطه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تسليمه؛ بذريعة أن الأدلة غير كافية لتسليم غولن للسلطات التركية[73]، وذلك ما عزز شكوك تركيا حول تورط الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في هذا الانقلاب[74].

– قضية القس الأمريكي برونسون

في نفس سياق محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 توترت العلاقات التركية الأمريكية عقب احتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي خدم في مدينة إزمير 23 عاماً، بتهمة مساعدة الجماعة التي تُحمّلها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على أردوغان عام 2016. جاء أمر الاحتجاز ضمن محاولات أنقرة دفع واشنطن لتسليم فتح الله غولن. لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لمطالب تركيا، بل عمدت إلى استخدام لهجة التهديد، إلى أن توصلت الدولتان إلى إفراج الكيان الإسرائيلي عن امرأة تركية معتقلة لصلاتها بحماس مقابل إفراج تركيا عن برونسون، وأطلق سراحها فعلاً وعادت إلى تركيا خلال 15 يوماً، ولكن على الرغم من ذلك لم تطلق تركيا سراح القس الأمريكي[75]، لذا لجأت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء أشد قسوة، تمثل في مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب التركيين، وهو ما أدى إلى هبوط في قيمة العملة التركية إلى ما يقارب 17% بعد أيام فقط من فرض واشنطن عقوبات على الواردات التركية، وقد ترتب على ذلك زعزعة الاقتصاد التركي[76].

– القضية الفلسطينية

توترت العلاقات الأمريكية- التركية بشكل كبير منذ أواخر حكم أوباما بسبب دعم الميليشيات الكردية في الداخل السوري، لكنها وصلت إلى ذروة التعقيد بقدوم ترامب الذي لم يراع أصول الدبلوماسية الأمريكية في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط، خصوصاً ملف القضية الفلسطينية. إذ إن إعلان ترامب -الأحادي- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، في ديسمبر/كانون الأول 2017، أدى إلى حدوث مواجهة سياسية ودبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا. فالانحياز الواضح من قبل ترامب للكيان الإسرائيلي دفع أنقرة إلى رفع لهجة الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة وسياستها في المنطقة، وهو ما أثر سلبياً على العلاقة بين البلدين[77].

– صفقة صواريخ إس 400

اعتبرت صفقة شراء نظام صواريخ أرض-جو الروسي (إس 400)، في سبتمبر/أيلول 2017، القشة التي قصمت ظهر العلاقات الأمريكية- التركية. إذ مثلت هذه الخطوة تهديداً حقيقياً وخطوة غير مقبولة من قبل تركيا بوصفها ثاني أكبر قوة في حلف الناتو؛ إذ إن تقاربها مع روسيا يتناقض مع مصالح أعضاء الحلف؛ لكون التحركات الفردية لأعضاء الحلف قد تسهم في إضعاف الحلف، خصوصاً أن التهديدات التي تواجهه زادت في ظل تنامي القوة الاقتصادية الصينية ومحاولة روسيا استعادة تأثيرها ونفوذها السياسي والعسكري[78].

صاحَبَ صفقة الأسلحة الروسية تقدُّم تركيا لشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية، فلجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الامتناع عن بيع المقاتلات ما لم تنسحب تركيا من صفقتها مع روسيا، كما عملت على رفع سقف العقوبات من أجل تقويض القدرة الاقتصادية لتركيا، ومن ثم الحد من طموحها الإقليمي[79].

وعلى الرغم من حدوث تقارب تركي مع روسيا وإيران والصين ضمن تفاهماتها الإقليمية، لا يبدو أن مثل هذه العلاقة يمكن أن ترقى إلى مستوى علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بشكل عام، والسبب يعود إلى طول فترة وعمق علاقتها مع التيار الأمريكي، واشتراكهما في مصالح استراتيجية، في حين تربطها مع روسيا وإيران والصين مصالح تكتيكية تحقق لها أهدافاً ملحة وآنية. لذا لا يبدو أن من شأن هذه الخلافات أن تقوض عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، لكنها حتماً ستؤثر في طبيعة ونوع التواصل والتعاون فيما بينهما خلال الفترة القادمة.

2. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والدول الأوروبية

يلعب الموقع الجغرافي لتركيا دوراً مهماً في علاقتها بالدول الأوروبية، فهي دولة محورية لأنها تقع في منطقة وسط تمكنها من تبوء مكانة مهمة ومؤثرة بالنسبة للدول التي تحيط بها، حيث تجاور 8 دول (جورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، واليونان، وبلغاريا، وسورية، والعراق، وإيران) بحدود يتجاوز طولها 2648 كم، منها 44.44% مع العراق وسورية. وتحدها المياه من ثلاث جهات؛ البحر الأسود (شمال)، وبحر إيجة (الغرب)، والبحر الأبيض المتوسط (الجنوب)، وتشرف على مضيقين مهمين طالما مثَّلا نقطة توتر وأبرز أسباب الحربين العالميتين (WW1,WW2)، وهما مضيقا البوسفور والدردنيل[80]. كما تحتل أهمية من ناحية الأمن الغذائي نظراً لخصوبة الأرض وتوفر المساحات المائية التي تمتلكها، فهي تنتج القمح، والشعير، والزبيب، والقطن، والتين، واللوز، والتبغ، والشاي، والبندق. كما أن جزءاً من مساحتها يقع ضمن القارة الأوروبية بنسبة 3.04%، ما يعادل (23.689 كم2) حيث جزء من إسطنبول، العاصمة التاريخية لتركيا، يقع فيه[81].

اكتسبت تركيا أهمية خاصة بالنسبة للدول الأوروبية خلال الحرب الباردة؛ نظراً إلى دورها في مواجهة المد الشيوعي والتهديد الروسي على وجه الخصوص. وعلى الرغم من انتهاء مرحلة التهديد الروسي عقب سقوط الاتحاد السوفييتي حافظت تركيا على مكانتها الأمنية بالنسبة لأوروبا، خصوصاً في العقد الأخير؛ نظراً لقدرتها على ضبط مسألة ملف اللاجئين، وهو ما مثَّل استراتيجية جديدة تجمع بين المصالح التركية والدول الأوروبية.

أ. سيرورة تطور العلاقات الثنائية

مرت تركيا في علاقتها بالدول الأوروبية بعدة مراحل ارتبطت ارتباطاً رئيسياً برغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نظراً لأهميته الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية. وتطورت هذه العلاقة عبر مراحل مختلفة تتلخص في النقاط التالية:

– مرحلة ما قبل المفاوضات الرسمية (1963- 2005)

– توقيع بروتوكول أنقرة 1963: منذ تأسيس السوق الأوروبية المشتركة على إثر توقيع معاهدة بين الدول الأعضاء في جماعة الفحم والصلب في 25 مارس/آذار 1957، أبدت تركيا رغبتها في أن تكون جزءاً من هذا الكيان الجديد، إذ تقدمت بطلب الانضمام لهذا الكيان في عام 1959. لكن لم تصدر الموافقة على طلبها؛ نظراً لأنها كانت تعاني عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري. لكن على الرغم من هذه الصعوبات تم الموافقة على طلبها في 12 سبتمبر/أيلول 1963 بموجب اتفاقية (الزمالة) أو (الشراكة)، كما تمكنت من توقيع البروتوكول الإضافي مع السوق الأوروبية المشتركة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في عام 1973[82].

– توقيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي في عام 1995، وهو ما عكس تطور العلاقة بين الطرفين بشكل كبير في الجانب الاقتصادي.

– قمة نيس (فرنسا) في 4-6 ديسمبر/كانون الأول سنة 2000: تضمنت بنوداً مهمة منها بيان سبب تأجيل قبول طلب انضمام تركيا، وتمثل في التباينات الثقافية التي رأت فيها بعض دول الاتحاد مصدر تهديد لهوية الاتحاد الأوروبي. لكن في المقابل صدّق المجلس الأوروبي على وثيقة شراكة الانضمام التي تناولت الحد الأدنى من الشروط التي يجب على تركيا تنفيذها لنيل العضوية، وقبلت تركيا بهذه الشروط، وهو ما جعلها تمنح وضع “الدولة المؤهلة للترشح” في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2001 .[83]

– مرحلة المفاوضات الرسمية (2005- حتى الوقت الراهن)

على الرغم من الحماس الذي بدا على الطرفين منذ قمة بروكسل التي أفضت إلى الدخول في مفاوضات رسمية من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بقيت هذه المفاوضات مفتوحة (غير منتهية)، حيث نص اجتماع لوكسمبورغ، في أكتوبر/ تشرين الأول، على وضع وثيقة “إطار المفاوضات” التي تحدد معالم المفاوضات ومسارها، وتضمنت العديد من المجالات، منها: مجال التعليم وحقوق الإنسان والصناعة والزراعة والطاقة والسياسة الخارجية والمرأة والجمارك. وما يلاحظ في هذه المجالات أن سير المفاوضات سيكون جد صعب في القضايا السياسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان والتعذيب والعدالة والمرأة والسياسة الخارجية، والتي بمجملها تسعى إلى أَوْرَبة تركيا من خلال صبغها بالقيم الأساسية التي يتبناها الاتحاد، غير أن مفهوم أوربة تركيا يتضمن النظرة التاريخية لدورها، المتمثل في كونها مجرد جسر أو تابع أو حصن مانع[84].

لكن نظراً للمماطلة المتكررة من قبل الاتحاد من جهة، وتغير الاستراتيجيات التركية نفسها من جهة أخرى، حيث صار مشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي أحد المشاريع التي تسعى إليها تركيا لا المشروع الوحيد، فقد تعقدت عملية الانضمام وأصبحت مسألة شبه متوقفة من حيث التطبيق رغم سيرورتها القانونية. التوجه الجديد لتركيا دفعها لأن تنظر في الفرص الأخرى، وهو ما تجسد في تحركاتها الإقليمية الواسعة، وسعيها لتحقيق التقارب مع دول الجوار، فضلاً عن تبني سياسة طموحة تتمثل في تحركاتها خارج نطاقها الإقليمي سعياً منها لتوسيع مجال نفوذها بما يحقق لها مصالحها الاستراتيجية.

وعلى الرغم من عرقلة مسألة انضمامها لم يتوقف الطرفان عن تدعيم العلاقة الاقتصادية بينهما، إذ بموجب هذه الاتفاقيات أصبح الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لتركيا، حيث تملك تركيا سادس أكبر اقتصاد في أوروبا، وتشكل تجارتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد 40% تقريباً من تجارتها الإجمالية. كما أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتركيا صار متداخلاً، بعد أن تضاعف التبادل التجاري بينهما أكثر من 4 مرات منذ تأسيس الاتحاد الجمركي بين الجانبين. وتأتي تركيا في المرتبة الخامسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين للاتحاد، وهي مقصد مهم للاستثمارات الأوروبية، بفضل استمرار التكامل التجاري والإنتاج بالتعاون مع دول الاتحاد. وتشمل الاستثمارات التركية في أوروبا مجالات صناعة السيارات والصناعات النسيجية، فيما شهدت الاستثمارات الأوروبية في تركيا تطوراً مهماً؛ بفضل تكامل شبكات الإنتاج مع الشركات الأوروبية، وهو ما ساهم في خلق فرص عمل في تركيا وزيادة في متوسط الرواتب[85].

ب. ملفات وقضايا الخلاف

على الرغم من نمو العلاقة بين البلدين وتطورها في الجانب الاقتصادي، بقيت ملفات الخلاف مفتوحة، وهو ما يحول دون تحقيق التقارب الذي قد يفضي إلى العضوية الكاملة لتركيا، وهي ملفات قديمة وأخرى مستجدة، وتتلخص في النقاط التالية:

– القضية القبرصية

تمثلت في تدخل تركيا في قبرص 1974 لحماية القبارصة الأتراك، لتنقسم قبرص إلى دولتين، قسم تركي في الشمال غير معترف به إلا من قبل تركيا، وآخر رومي في الجنوب، وحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ 2004، ومن ثم أصبحت انتقاداته لتركيا ورفضه لها مبرراً ضمن حقوق عضويته[86].

– ملف الحريات وحقوق الإنسان

وهو الملف الذي يتكئ عليه الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي في مماطلته في قبول العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي. هذا الملف تعقد بشكل أكبر عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، إذ أعلنت تركيا فرض حالة الطوارئ كتطبيق دستوري بهدف القضاء على التهديدات. ومن ثم فُرضت بعض القيود الجزئية في بعض المجالات دون المساس بأصل الحريات، التي تشمل الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية[87].

– ملف التنقيب عن مكامن الطاقة

تصاعد التنافس على غاز شرق المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، نتيجة امتلاك المنافسين الأوروبيين لتركيا -خاصة اليونان وقبرص- احتياطات كافية من الغاز؛ وهو ما دفع أنقرة لتغيير استراتيجية الطاقة عبر تعزيز تطبيق استراتيجية “الوطن الأزرق”[88] دون الأخذ في الحسبان المصالح والمخاوف الأوروبية، وهو ما أدى إلى تعقيد اللعبة الإقليمية بين أنقرة وأوروبا. وحتى تشرعن تحركاتها سارعت تركيا إلى التنقيب في جانب الشمال القبرصي الذي تملكه بالفعل، كما دعمت وجودها في شرق المتوسط من خلال اتفاقيتها مع حكومة فايز السراج الليبية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من أجل تقسيم الحدود البحرية. وقد اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاق غير قانوني لأنه يتنافى مع تقاليد وقواعد قانون تقسيم البحار المعمول به منذ عام 1982[89].

– تنامي الدور التركي في صراعات الإقليم

شكلت التحركات العسكرية التركية في الشمال السوري وفي العراق نقطة توتر حقيقية بينها وبين الدول الغربية، خصوصاً بعد ارتفاع مستوى التنسيق التركي مع موسكو وطهران حول التطورات السياسية والميدانية في سورية، كان منها القمة الافتراضية الثلاثية بين الدول الثلاث في يوليو/تموز 2019. واتسعت رقعة الخلاف بعد أن أصر الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم قوات سورية الديمقراطية “قسد”، ورفضه التدخلات العسكرية التركية، فضلاً عن رعايته جهود المصالحة الكردية-الكردية، تمهيداً لإشراك هذا المكوِّن في أي حل سياسي مستقبلي في سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة؛ خشية تأثيراته السلبية على أمنها الجغرافي[90].

– ملف اللاجئين

عقب انهيار الأوضاع الأمنية والسياسية والمعيشية في كثير من دول الربيع العربي، وبخاصة سورية، زادت موجة الهجرات صوب الغرب، وهو ما مثل مصدر تهديد حقيقي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من حله دون الرجوع إلى تركيا، التي تعد أحد الممرات الرئيسية لطرق الهجرة صوب أوروبا. ومن ثم وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا، في مارس/آذار 2016، اتفاقية تضمنت مجموعة من البنود الموضحة كالآتي:

– إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية ابتداء من 20 مارس/آذار 2016 إلى تركيا، لوضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.

– مبدأ “واحد مقابل واحد”: ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر في الاتحاد الأوروبي من تركيا، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة “غير شرعية” إلى هناك.

– تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خريطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72.

– تقديم مساعدة مالية: سيسرع الاتحاد بتسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو لتحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين كان يقدر عددهم بنحو 2.7 مليون لاجئ. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلاً إضافياً مماثلاً بحلول نهاية عام 2018.

– الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران 2016.[91]

لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الشروط الملزمة له، وذلك ما وتر العلاقة بين الطرفين، خصوصاً بعد أن هددت أنقرة بعدم التزامها ببنود الاتفاق، بل واتخاذها ملف اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي[92]، وهو ما لم يتقبله الاتحاد، بل واعتبره إخلالاً بالشروط التي ينبغي على أنقرة الالتزام بها في سبيل حصولها على العضوية الكاملة. وعلى الرغم من هذه الخلافات لم تصل العلاقة بين الطرفين إلى حد القطيعة، وذلك نظراً للملفات الاستراتيجية والمصالح المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بل على العكس؛ أبدى الطرفان الرغبة في إزالة التوتر بينهما، وهو ما تجسد في اللقاء الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة مفوضية الاتحاد أورسولا فون دير لاين، في 6 أبريل/نيسان 2021 من أجل إعادة فتح قنوات الحوار بينهما في كثير من الملفات والقضايا الراهنة نظراً للحاجة الملحة إلى ذلك[93].

3. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وروسيا

يجمع بين البلدين تاريخ طويل من العداوة، تاريخ يعود إلى مرحلة الصراع بين الإمبراطوريتين الأوروآسيويتين بسبب تقاربهما الجغرافي من جهة، وبسبب الاختلاف الثقافي والهوياتي من جهة أخرى. هذا الخلاف له ملفات قديمة لا تزال موضع إشكال بينهما حتى اليوم، إضافة إلى ملفات حديثة فرضتها التحديات السياسية التي تعصف بالمنطقة، ومن تلك الخلافات ما يتعلق بالمرور في مضيق البوسفور، والتنافس على نقل بترول آسيا الوسطى وبحر قزوين، والموقف من قضية النزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، والمسألة السورية، والقضية القبرصية، والدعم الروسي لليونان، ومشكلة الشيشان والموقف التركي منها.

لكنهما على الرغم من هذا الخلاف تبنيا موقفاً يوصف بالنموذج الواضح للبراغماتية، إذ إن التحديات التي تواجه كليهما فرضت نقاط التقاء أسهمت في إحداث تقارب في وجهات النظر حيال المصالح التكتيكية التي تجمعهما في مختلف الملفات. فمن جهة كلتاهما مستبعدتان -إجرائياً وتاريخياً- من ترتيبات البيت الأوروبي الغربي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. وإن كان دور تركيا أقرب للمصالح الغربية بحكم الدور الذي لعبته ضمن منظومة الأطلسي، لكن مهمتها اقتصرت على الدرع الخارجي أو الحماية، ولم ينظر إليها على أنها جزء أساسي من البيت الأوروبي.

التدخلات التركية الأخيرة جاءت متماشية مع استراتيجيتها الجديدة في المنطقة، لكنها أثارت حفيظة الدول المجاورة، وبالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخلاف مهد لحدوث تقارب وصل إلى حد الشراكة بين روسيا وتركيا، وهو ما من شأنه أن يخل بالمعادلات الجيوسياسية إذا ما سار قُدماً، لأن الأولى هي العدو الاستراتيجي لحلف الناتو الذي تعد الثانية أكبر قوة عسكرية فيه.

أ. دوافع التقارب التركي- الروسي

نقاط التقارب وملفات التعاون تشكل بذرة الدوافع التي ينطلق منها كل طرف لتحقيق شراكة بينهما في الملفات والقضايا ذات الصلة، فبالنسبة لروسيا تحاول من خلال تقاربها مع تركيا تحقيق الأهداف التالية:

– مواجهة التحديات الاقتصادية: منذ تدخلها في شبه جزيرة القرم فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عقوبات اقتصادية كبدتها نحو 40 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية الروسي، فضلاً عن الخسائر التي ترتبت على تراجع أسعار النفط، ومنع روسيا من الوصول إلى أسواق المال الدولية والحصول على التقنيات المتطورة[94].

وقد زادت وطأة التحديات الاقتصادية التي تشهدها روسيا في ظل ارتفاع وتيرة العقوبات الأمريكية- الأوروبية عليها بعد غزو أوكرانيا. فوفقاً لدراسة أجراها باحثون من جامعة يال الأمريكية فإن الاقتصاد الروسي تأثر كثيراً بالعقوبات المفروضة عليه، إذ تواجه روسيا صعوبات بالغة في توفير قطع الغيار والمواد الأولية أو تقنيات أساسية، ونتيجة لذلك توقف الإنتاج المحلي الروسي في قطاعات عدة، وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة، خصوصاً أن الشركات التي غادرت البلاد تمثل نحو 40% من ناتج روسيا المحلي الإجمالي. هذه التغيرات التي طرأت على القطاع الاقتصادي أدت إلى إلغاء معظم الاستثمارات الأجنبية التي شيدت خلال العقود الثلاثة الماضية[95]. تدفع هذه الأزمات روسيا إلى البحث عن أي بدائل ممكنة تساعدها على تخطي الآثار السلبية التي فرضتها العقوبات الغربية، ومن هنا يأتي تعاونها مع تركيا في الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص بوصفه أحد البدائل التي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد الروسي.

– محاولة تحييد واستقطاب الدور التركي: تُعدّ تركيا سابع أكبر شريك تجاري لروسيا، إضافة إلى أنها الوجهة الأولى للسيّاح الروس، وثاني أكبر أسواق التصدير بعد ألمانيا بالنسبة إلى شركة “غاز بروم” الروسية العملاقة، في حين تشغل روسيا المركز الثاني بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا[96]. من خلال تفعيل علاقتها الاقتصادية مع تركيا تسعى روسيا إلى إضعاف جبهة الناتو باستقطاب أحد أقطابه. كما أنها تسعى من خلال تقاربها مع تركيا إلى تخفيف وطأة العقوبات المفروضة عليها، إذ تمثل تركيا ممراً بحرياً مهماً لها.

– التأثير في السياسات الإقليمية لتركيا: تحاول روسيا أيضاً من خلال تعظيم تعاونها مع تركيا التأثير في السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية، خصوصاً في الملفات التي تتعلق بروسيا ونفوذها، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات تصب في مصلحة الطرفين بعيداً عن المصالح الغربية[97].

وتتجلى دوافع الجانب التركي إلى التقارب مع روسيا في سعيه إلى تحقيق الأهداف التالية:

تصحيح الخلل في التوازن الإقليمي: التفوق العلمي في المجال العلمي وتقنيات الفضاء لكل من إيران والكيان الإسرائيلي شكل اختلالاً في توازن القوى الإقليمية. ومن هنا سعت تركيا إلى تقاربها مع روسيا المتطورة في هذا الجانب لتمكينها من تسريع بناء مشاريع الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية لتضيق هذه الفجوة. وقد بدأ هذا التعاون منذ زيارة الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، 12 مايو/أيار عام 2010، وتوقيع 17 اتفاقية[98]، منها اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة وبناء محطة كهروذرية، ووقع الطرفان أيضاً اتفاقية التعاون حول بناء وتشغيل محطة كهروذرية في موقع أككويو قرب مدينة مرسين التركية.

مركز إقليمي للطاقة: تسعى تركيا لأن تصبح المركز الإقليمي لنقل الغاز الطبيعي والنفط من الدول النفطية في الشرق إلى أوروبا، ومن هنا جاء انفتاحها وتعاونها مع مختلف الأطراف ومنها روسيا، حيث بنت روسيا خط أنابيب خاصاً من أجل صادراتها من الغاز إلى تركيا تحت البحر الأسود ويحمل اسم “بلو ستريم”. فيما بعد تم توقيع اتفاقيات مشتركة في مجال الطاقة أيضاً، وبناء على هذه الاتفاقات تتحول تركيا إلى بلد عبور رئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا. وقد دُشن مشروع خط السيل التركي “تركش ستريم” في 8 يناير/كانون الثاني 2020، ويتكون السيل التركي من خطي أنابيب يبلغ طول الأول 930 كيلومتراً، ويعبر قاع البحر الأسود، وهو مخصص لنقل الغاز إلى تركيا، أما الثاني، الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً، فيخترق الأراضي التركية إلى حدودها الغربية، وهو مخصص لنقل الغاز إلى الجوار الأوروبي. وتبلغ قدرة “السيل التركي” الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنوياً، وسيغطي احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا بالكامل من الغاز. كما يوفر لها المشروع 53% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، كما أن من شأن هذا المشروع أن يحول تركيا إلى مركز لتجارة الغاز بوصفها أرض الأنابيب الناقلة له.[99]

تحقيق فوائد سياسية: تساهم العلاقات الاستراتيجية التركية مع روسيا في تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتعظيم شراكتها الاقتصادية مع روسيا في مختلف المجالات، وهو ما يعود على اقتصادها بالفائدة المرجوة، والثاني يتعلق بسياستها الخارجية، إذ إنها من خلال تقاربها مع روسيا تستطيع تقوية وضعها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد أن فشلت ورقة التهديد باللاجئين. من جهة أخرى تحتاج تركيا إلى توسيع علاقتها وتنويعها نظراً للحاجة الأمنية التي فرضتها التغيرات السياسية في المنطقة، في ظل تمسك أمريكا والدول الأوروبية بخيار التقارب مع أكراد سوريا[100].

تحقيق مكانة اقتصادية: إلى جانب الشراكات الاقتصادية بين البلدين، يشكل الروس المجموعة الأكبر في صدارة قائمة السياح الوافدين لتركيا، وفي عام 2019 تجاوز عددهم الـ7 ملايين، لكن العدد تراجع إلى نحو مليونين عام 2020 بسبب وباء كورونا. وبشكل عام تصدّر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، بواقع مليونين و38 ألفاً و380 زائراً، تلاهم البلغار بمليون و140 ألفاً و739، ثم الألمان بمليون و71 ألفاً و782[101].

ب. ملفات وقضايا الخلاف

على الرغم من زيادة وتيرة التقارب والتعاون بين الطرفين، تشير تقارير إلى أن من شأن هذه العلاقة أن تبقى ضمن حدودها الدنيا المتعلقة بمجال المصالح التكتيكية التي تجعل من كل طرف شريكاً للآخر، لكن لا يمكن أن ترقى هذه العلاقة لتأخذ شكل التحالف الاستراتيجي نظراً لوجود جملة من الملفات الشائكة المتمثلة بالتالية:

– الملف السوري

يعد الملف السوري أحد أبرز الملفات المعقدة والشائكة بين تركيا وروسيا، إذ تضع روسيا ثقلها العسكري والدبلوماسي مع نظام بشار، في حين تأخذ تركيا الموقف المعاكس بدعمها للتيار المضاد للنظام السوري. وكاد الأمر يصل إلى قطيعة بين البلدين بعد مقتل 34 عنصراً من القوات التركية في غارة مشتركة شنتها طائرات للنظام السوري وروسيا، في نهاية فبراير/شباط ا2020، وكذلك كادت العلاقات تسير نحو الهاوية- بين موسكو وأنقرة- عقب إسقاط الطائرة الروسية عام 2015، لكن العلاقات تحسنت عقب زيارة قام بها أردوغان إلى موسكو. وفي عام 2020 شهد الملف السوري تعقيدات خطيرة مع تقدم قوات النظام السوري بدعم روسي في إدلب شمال غرب سوريا وسيطرتها على مناطق شاسعة، وهو ما اضطر القوات التركية إلى التدخل بمواجهة مباشرة معها. لكن وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين الطرفين لا يزال مستوى التنسيق بينهما قائماً، كما أنهما يفصلان بين هذه الخلافات ومجال التعاون الاقتصادي[102].

– الملف الليبي

على الرغم من ميل الطرفين إلى تهدئة حدة التنافس بينهما في الملف السوري، احتدم الصراع بينهما على الجبهة الليبية. وذلك بعد أن دعمت روسيا علناً اللواء المتقاعد خليفة حفتر من خلال إرسال المرتزقة “فاغنر”، في المقابل وضعت تركيا ثقلها ودعمها الكامل لحكومة الوفاق، وذلك بعد أن صدَّق البرلمان التركي، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، على طلب قدمته الحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، بموجب مذكرة تفاهم بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج تم توقيعها في 2019. وساهم التدخل التركي في تغيير الموازين في ليبيا، وإنهاء حصار العاصمة طرابلس، وانسحاب قوات حفتر حتى مدينة سرت التي أصبحت محور النقاشات بين موسكو وأنقرة[103].

– ملف قره باغ في أذربيجان